◆1月に行った展覧会。ルネ・ブリ&ヴォルフガング・ティルマンス

◆1月に行った展覧会。ルネ・ブリ&ヴォルフガング・ティルマンス

実を言うと北大路魯山人の本を読むのははじめて。気にはなっていたのですが、敷居が高いような気がしてなかなか手に取る機会がなく、そのままになってしまってました。実際、読んでみた後の感想としても敷居が高いことのは変わらなかったです。

といっても、料理全体に関わることから、鮎、河豚、豆腐、鴨、どじょうといった食材、山椒や日本芥子などの香辛料・調味料、ヨーロッパやアメリカ、デンマークを各地で食べた料理についてなど幅広いテーマについて、それぞれ短めの文章でつづられているので読みやすいし、それぞれの内容も真っ当な意見も偏見ぽい物言いも含めておもしろい。

でもやっぱり「味もわからず、普段適当なものばかり食べているお前なんか相手にしてないんよ」というところが基本になってると思う。「ああそのとおりだと思ったら、必ず実行していただきたい」と書いてあるけど、その後で括弧書きで(やれるもんならやってみろ)と書かれている気がしてしまうのはわたしがひねくれものだからでしょうか。

そういうわけで、これを読んで料理やたべものに向かう姿勢をちょっとだけでも取り入れようかな、なんていうのはちょっと違う気がしますね。そういう部分もあることは否定しないけれど、まぁ別の世界の話として読んで、その世界楽しむというのがいいのではないかと。

敷居は高いけど本としてはおもしろいので、平野雅章が編纂したものをもう少し読んでみようかなと思っている次第。「魯山人について」書かれた本はたくさんあるけど、魯山人が書いた本ってそれほど多くないんですよね。

さて、1月は、銀座のライカギャラリー東京でやっていたルネ・ブリの写真展とワコウ・ワークス・オブ・アートでのヴォルフガング・ティルマンス展を見てきました。

ルネ・ブリの写真展は、1950年代末~60年代半ばにかけて撮影された代表作品が14点と、それほど点数も多くなかったのですが、モノクロで撮られたポートレートやスナップは、どれもプリントがきれいで、ついなんども見てしまうほどでした。

ルネ・ブリの写真展は、1950年代末~60年代半ばにかけて撮影された代表作品が14点と、それほど点数も多くなかったのですが、モノクロで撮られたポートレートやスナップは、どれもプリントがきれいで、ついなんども見てしまうほどでした。

また写真自体も動きがあるというか、スナップでもどことなく切り取られたシーンの前後が浮かび上がってくるようだったり、ポートレートも被写体がそのとき話している動きが思い浮かぶような作品で、つい何度も行ったり来たりしてしまいました。ただし、ストーリーが浮かんでくるといっても、ドアノーのようにストーリーを想起させるために何かをしているわけではなくて、あくまでも自然な感じで想起されるところがいい。

しかし初めて行ったライカギャラリー東京は、場所が銀座ということもあり高級感にあふれたお店で、なんだか気後れしてしまいました。

ヴォルフガング・ティルマンスのほうは、2004年にオペラシティーで行われた展覧会ぶり。10年前かと思うとなんだかびっくり。最近は世界各地を旅しながら撮影をおこなったり、印画紙を操作して抽象絵画のような作品を撮っているらしく、そういった作品を中心に展示されていました。世界各地といっても作品自体は、日常の延長というかミニマムな世界なんですけどね。

ヴォルフガング・ティルマンスのほうは、2004年にオペラシティーで行われた展覧会ぶり。10年前かと思うとなんだかびっくり。最近は世界各地を旅しながら撮影をおこなったり、印画紙を操作して抽象絵画のような作品を撮っているらしく、そういった作品を中心に展示されていました。世界各地といっても作品自体は、日常の延長というかミニマムな世界なんですけどね。

このところ、植田正治やラルティーグ、ゲイリー・ウィノグランド、そしてルネ・ブリとモノクロの銀塩写真や、ジョナス・メカスのようにフィルムのアナログ感が強く出ているものを見ることが多かったせいで、なんとなくプリントされたデジタルの写真を見るのは違和感がありました。いや、プリントもきれいだし、作風とも合ってるし、展示の仕方もデジタルの特色を活かしていてよいのだけれど、どこか写真展を見ているというよりも、アートを見えるような感じかな。単に慣れと先入観の問題なんでしょうけどね。

■ルネ・ブリ写真展「Rene Burri Photographs」

・ライカギャラリー東京

・東京都中央区銀座6-4-1ライカ銀座店2F

・2014年1月17日~4月13日

■ヴォルフガング・ティルマンス『Affinity』

・ワコウ・ワークス・オブ・アート

・東京都港区六本木6-6-9 ピラミデビル3F

・2014年1月18日~3月15日

◆「1を知るには10を知れ」

◆「1を知るには10を知れ」 ◆古本屋の思い出(と言うほどものでもない)

◆古本屋の思い出(と言うほどものでもない) ◆ゲイリー・ウィノグランド展@タカイシイギャラリーとジョナス・メカス展@ときの忘れもの

◆ゲイリー・ウィノグランド展@タカイシイギャラリーとジョナス・メカス展@ときの忘れもの ゲイリー・ウィノグランドは、もともとは広告の写真を撮っていたのですが、ロバート・フランクの影響を受けて1960年代前半からストリート・スナップを撮り始めた写真家。広角レンズを着けたカメラで、人物などを近い距離から撮影するという手法を用いています。そのため人物だけでなくその周りの風景や歩く人なども一緒に撮影されているのですが、広角レンズで撮っているため、被写体の比率が微妙に変わってしまったり、垂直に建っているはずの建物が斜めになってしまったりして、不安定な構図の写真になっています

ゲイリー・ウィノグランドは、もともとは広告の写真を撮っていたのですが、ロバート・フランクの影響を受けて1960年代前半からストリート・スナップを撮り始めた写真家。広角レンズを着けたカメラで、人物などを近い距離から撮影するという手法を用いています。そのため人物だけでなくその周りの風景や歩く人なども一緒に撮影されているのですが、広角レンズで撮っているため、被写体の比率が微妙に変わってしまったり、垂直に建っているはずの建物が斜めになってしまったりして、不安定な構図の写真になっています ジョナス・メカスのほうは「ジョナス・メカスとその時代展」というタイトルどおり、アンディ・ウォーホルやピーター・ビアード、ジョン・ケージといったアーティストの作品も展示されていて、ジョナス・メカスの作品は10点ほど。ただ日替わりでジョナス・メカス映像作品の上映も行われていました。わたしが行ったときも「Walden」という日常の風景を切り取った作品が上映されていましたが、時間がなくてちょこっと見て出てきてしまいました。映像もいいけれど、1時間以上見続けるのはちょっと辛いかも?それよりもやはりフィルムをつなぎ合わせてプリントした作品のほうが好きですね。ジョナス・メカスはきちんとまとめた形の展覧会をどこかでやって欲しいなぁ。

ジョナス・メカスのほうは「ジョナス・メカスとその時代展」というタイトルどおり、アンディ・ウォーホルやピーター・ビアード、ジョン・ケージといったアーティストの作品も展示されていて、ジョナス・メカスの作品は10点ほど。ただ日替わりでジョナス・メカス映像作品の上映も行われていました。わたしが行ったときも「Walden」という日常の風景を切り取った作品が上映されていましたが、時間がなくてちょこっと見て出てきてしまいました。映像もいいけれど、1時間以上見続けるのはちょっと辛いかも?それよりもやはりフィルムをつなぎ合わせてプリントした作品のほうが好きですね。ジョナス・メカスはきちんとまとめた形の展覧会をどこかでやって欲しいなぁ。 ◆やぼろじ ガーデンパーティー

◆やぼろじ ガーデンパーティー

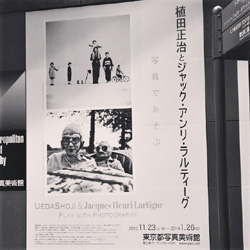

◆「植田正治とジャック・アンリ・ラルティーグ-写真であそぶ」@東京都写真美術館

◆「植田正治とジャック・アンリ・ラルティーグ-写真であそぶ」@東京都写真美術館 アツコバルーの展覧会に続いて、写真美術館でやっている「植田正治とジャック・アンリ・ラルティーグ-写真であそぶ」展を見る。あとはステーションギャラリーでやっている展覧会を見るだけなのだが、年末までだしこちらはちょっと難しそう。

アツコバルーの展覧会に続いて、写真美術館でやっている「植田正治とジャック・アンリ・ラルティーグ-写真であそぶ」展を見る。あとはステーションギャラリーでやっている展覧会を見るだけなのだが、年末までだしこちらはちょっと難しそう。 ◆command records、project3のレコード(ジャケット)

◆command records、project3のレコード(ジャケット)

◆今城純写真展「walk home in d elight」@ポーラ・ニュージアム・アネックス

◆今城純写真展「walk home in d elight」@ポーラ・ニュージアム・アネックス

◆石田倉庫のアートな2日間といろいろなライフスタイル

◆石田倉庫のアートな2日間といろいろなライフスタイル 11月24日に立川の石田倉庫で行われていた「石田倉庫のアートな2日間」に行ってきました。普段、石田倉庫をアトリエとして利用している造形家・家具工房・陶芸家・金属工芸家たちが、製作しているものやその制作方法・過程が分かるようなものの展示があったり、子供でも参加できるようなワークショップがあったり、そして食べものや飲みもののお店が出ていたりと大人の文化祭といった感じ。細い階段を登ったりしてちょっとかわった形の倉庫の中を歩き回っているだけでもワクワクします。

11月24日に立川の石田倉庫で行われていた「石田倉庫のアートな2日間」に行ってきました。普段、石田倉庫をアトリエとして利用している造形家・家具工房・陶芸家・金属工芸家たちが、製作しているものやその制作方法・過程が分かるようなものの展示があったり、子供でも参加できるようなワークショップがあったり、そして食べものや飲みもののお店が出ていたりと大人の文化祭といった感じ。細い階段を登ったりしてちょっとかわった形の倉庫の中を歩き回っているだけでもワクワクします。

◆「植田正治の道楽カメラ」@アツコバルー

◆「植田正治の道楽カメラ」@アツコバルー 今年は、植田正治の生誕100周年のわりには、それほど企画展とかないなと思っていたら、秋になって東京ステーションギャラリーで「植田正治のつくりかた」、渋谷のアツコバルーで「植田正治の道楽カメラ」、東京都写真美術館「植田正治とジャック・アンリ・ラルティーグ-写真であそぶ-」と題された展覧会が行われ、テレビとかでも取り上げられているよう。個人的にはスケジュールをばらしてほしかったという希望もありますが、この機会にできるだけ見ておきたいと思ってます。

今年は、植田正治の生誕100周年のわりには、それほど企画展とかないなと思っていたら、秋になって東京ステーションギャラリーで「植田正治のつくりかた」、渋谷のアツコバルーで「植田正治の道楽カメラ」、東京都写真美術館「植田正治とジャック・アンリ・ラルティーグ-写真であそぶ-」と題された展覧会が行われ、テレビとかでも取り上げられているよう。個人的にはスケジュールをばらしてほしかったという希望もありますが、この機会にできるだけ見ておきたいと思ってます。 まぁ実際にはそれほど植田正治を研究しているわけではないし、記憶力もあまりないので、未発表かどうかはあまり関係ないんですけどね。被写体として見慣れている家族の写真だけでない子どもたちの写真や写真館など建物の写真が個人的には新鮮だったかな。

まぁ実際にはそれほど植田正治を研究しているわけではないし、記憶力もあまりないので、未発表かどうかはあまり関係ないんですけどね。被写体として見慣れている家族の写真だけでない子どもたちの写真や写真館など建物の写真が個人的には新鮮だったかな。