■志賀直哉の小説をきちんと読んでみようと思って、明治37年の「菜の花と小娘」から大正3年の「児を盗む話」まで、初期の短編小説18編を収録した短編集。無知をさらけ出してしまうと、志賀直哉というと私小説というイメージがあったので、「剃刀」「濁った頭」「范の犯罪」「児を盗む話」といったミステリっぽい作品にちょっとびっくり。それらもトーンとしてはわりと淡々とした筆致で状況や心境が描かれていて、短い中でひきこまれつつも、最後にはちょっとした余韻が残るという感じですかね。やはり「祖母の為に」といったストレートに自身の経験をもとにした作品にひかれつつも、全体のバランスとしてさまざまなタイプの作品が収録されているので、単調にならずに読み進められます。そういう意味では。自身の父親との確執を背景にフィクションとして描いた表題の「清兵衛と瓢箪」は秀逸(ってちょっとエラそう)。

■志賀直哉の小説をきちんと読んでみようと思って、明治37年の「菜の花と小娘」から大正3年の「児を盗む話」まで、初期の短編小説18編を収録した短編集。無知をさらけ出してしまうと、志賀直哉というと私小説というイメージがあったので、「剃刀」「濁った頭」「范の犯罪」「児を盗む話」といったミステリっぽい作品にちょっとびっくり。それらもトーンとしてはわりと淡々とした筆致で状況や心境が描かれていて、短い中でひきこまれつつも、最後にはちょっとした余韻が残るという感じですかね。やはり「祖母の為に」といったストレートに自身の経験をもとにした作品にひかれつつも、全体のバランスとしてさまざまなタイプの作品が収録されているので、単調にならずに読み進められます。そういう意味では。自身の父親との確執を背景にフィクションとして描いた表題の「清兵衛と瓢箪」は秀逸(ってちょっとエラそう)。

■なかなか雑記を更新できないので、終わってしまったものも含めて告知をいくつか。

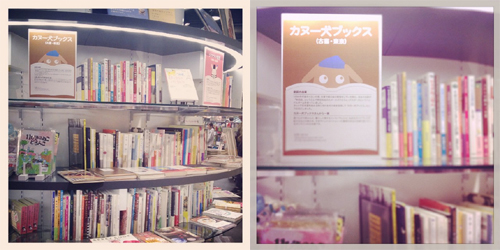

■前回(っていつだ?)、渋谷のロフトで開催されているどうぶつのほんやさんについて書きましたが、期間中一回だけ会場に行くことができました。円形の柱に本が並んでいていい感じで、その周りをまわりながら、ほかの本屋さんの本を眺めたり、お店の名前の由来に「そうだったのか!」とうなずいてみたり、メインのブックカバー展、空の本屋さんの、架空のブックカバー展、旅する古書ノ市と閉店ぎりぎりに行ったのについ歩き回ってしまいました。前にこぐま社のパンフレットで見た馬場のぼるのかえる手ぬぐいをミオ犬のおみやげとして購入。

■9月20日配布のメトロミニッツの「100年後まで残したい料理本」特集で2冊料理本を選ばせていただきました。わたしが選ばせていただいた「17人の100年後まで残したい料理本」から高畑充希や小宮山雄飛種村弘が選ぶ料理本、近代文学における食、東京の料理本の専門店の紹介や温泉旅と料理本、そして日本の料理本の歴史まで、フリーペーパーですが、なかなか充実した内容となっていて必見です!ってもう置いていない駅が多くなってしまってるみたいですが。

■9月20日配布のメトロミニッツの「100年後まで残したい料理本」特集で2冊料理本を選ばせていただきました。わたしが選ばせていただいた「17人の100年後まで残したい料理本」から高畑充希や小宮山雄飛種村弘が選ぶ料理本、近代文学における食、東京の料理本の専門店の紹介や温泉旅と料理本、そして日本の料理本の歴史まで、フリーペーパーですが、なかなか充実した内容となっていて必見です!ってもう置いていない駅が多くなってしまってるみたいですが。ほんとはじっくりと本を選んで、できればもう一度ちゃんと読んだうえで書きたかったのですが、会社の仕事が立て込んでいいたりどうぶつのほんやさんの準備があったりする時期で、記憶を頼りに書いているので、内容に関してはあまり自信はないです。もしかしたら間違ったこと書いてるかもしれません。(いいわけ)

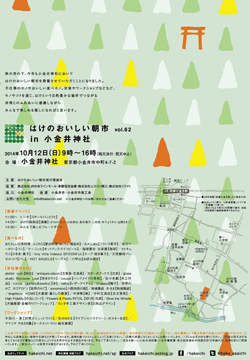

■で、今週末10月12日は、はけのおいしい朝市に出店します。去年に引き続き小金井神社での開催!antiques-educo、safuji、SPOONFUL、dogdeco HOME、中村文具店、PETAL.、珈琲屋台 出茶屋、YUZURIHA、といったレギュラーメンバーに加え、A.K.Lab、北川ベーカリー、ケーニッヒ、天然酵母パン ゼルコバ、六甲山といった食べもの屋さんからatelier coin、coupe、世界のかご カゴアミドリヨシタ手工業デザイン室といった手仕事のもの、そしてワークショップや音楽イベントなど盛りだくさんです。

■で、今週末10月12日は、はけのおいしい朝市に出店します。去年に引き続き小金井神社での開催!antiques-educo、safuji、SPOONFUL、dogdeco HOME、中村文具店、PETAL.、珈琲屋台 出茶屋、YUZURIHA、といったレギュラーメンバーに加え、A.K.Lab、北川ベーカリー、ケーニッヒ、天然酵母パン ゼルコバ、六甲山といった食べもの屋さんからatelier coin、coupe、世界のかご カゴアミドリヨシタ手工業デザイン室といった手仕事のもの、そしてワークショップや音楽イベントなど盛りだくさんです。カヌー犬ブックスは去年の小金井神社、今年3月の江戸東京たてもの園での開催に続き、中古レコード屋のHigh Fidelityと一緒に出店させていただきます。High Fidelityのレコードもよいセンスでいいレコードが多いんですよ~

台風が近づいていますが、晴れるといいなぁ~よろしくお願いします-!

「はけのおいしい朝市 vol.62 in 小金井神社」

日時:2014年10月12日(日)9時~16時(雨天決行・荒天中止)

会場:小金井神社 東京都小金井市中町4-7-2

■「CREA」なんて買ったこともありませんでしたが、特集が「食の本大特集 おなかがすいたら おいしい読書」ということだったので初めて買ってみました。

■「CREA」なんて買ったこともありませんでしたが、特集が「食の本大特集 おなかがすいたら おいしい読書」ということだったので初めて買ってみました。 ■読書の秋というわけではありませんが、秋にいくつかイベントに参加します。まずは今週末9月13日~30日まで渋谷のLOFTで行われる「旅する約100人のブックカバー展フィナーレ in 渋谷ロフト」のふろく企画として開催される「どうぶつのほんやさん」に参加します。

■読書の秋というわけではありませんが、秋にいくつかイベントに参加します。まずは今週末9月13日~30日まで渋谷のLOFTで行われる「旅する約100人のブックカバー展フィナーレ in 渋谷ロフト」のふろく企画として開催される「どうぶつのほんやさん」に参加します。 ■1945年の東京。空襲のさなか、主人公の少年は、隣人の先生18年後の今日、ここに来てほしいという奇妙な頼まれごとをされる。隣人の先生はそのまま息絶えてしまい、どういう意味か分からないまま、18年後の約束の日、約束の場所に行ってみると、そこには先生が密かに開発したと思われるタイムマシンが現れる‥‥

■1945年の東京。空襲のさなか、主人公の少年は、隣人の先生18年後の今日、ここに来てほしいという奇妙な頼まれごとをされる。隣人の先生はそのまま息絶えてしまい、どういう意味か分からないまま、18年後の約束の日、約束の場所に行ってみると、そこには先生が密かに開発したと思われるタイムマシンが現れる‥‥ ■8月の最後の日は、前日までいろいろ動いて疲れたので近場の小金井公園へ。帰り際に入口にある手作りの顔出しパネル(正式名称不明)が先月とは変わっていることに気づき、とりあえず記念撮影。小さいころから顔出しパネルがあるたびに子どもたちに顔を入れさせて写真を撮っているだけあって、最近はわたしよりも早く見つけてノリノリで顔を出す。いつか嫌がる日が来るんだろうなぁと思うけれど、それまでは楽しみたい。小金井公園のものは頻繁に変わるらしいので要チェックだ。

■8月の最後の日は、前日までいろいろ動いて疲れたので近場の小金井公園へ。帰り際に入口にある手作りの顔出しパネル(正式名称不明)が先月とは変わっていることに気づき、とりあえず記念撮影。小さいころから顔出しパネルがあるたびに子どもたちに顔を入れさせて写真を撮っているだけあって、最近はわたしよりも早く見つけてノリノリで顔を出す。いつか嫌がる日が来るんだろうなぁと思うけれど、それまでは楽しみたい。小金井公園のものは頻繁に変わるらしいので要チェックだ。 ■小金井公園に行ったついでエデュコさんに寄って、FBに上がっていたフレッドくんグッズをチェック。実際にクッキーを作ることができるよう、顔の部分がボールになっていて、頭は粉を振り掛けるように穴が開いていて、足のところにはクッキーの方、手には生地をのばす綿棒を持っているというもの。本来はもう片方の手に何かを持っていたらしいです。最近、キャラクターもののグッズを買ってなかったこともあり、めずらしく即買いしてしまいました。ソルト&ペパーや小麦粉入れと並べるとかなり大きいです。

■小金井公園に行ったついでエデュコさんに寄って、FBに上がっていたフレッドくんグッズをチェック。実際にクッキーを作ることができるよう、顔の部分がボールになっていて、頭は粉を振り掛けるように穴が開いていて、足のところにはクッキーの方、手には生地をのばす綿棒を持っているというもの。本来はもう片方の手に何かを持っていたらしいです。最近、キャラクターもののグッズを買ってなかったこともあり、めずらしく即買いしてしまいました。ソルト&ペパーや小麦粉入れと並べるとかなり大きいです。 ■布クロスの造本でていねいというか、作り手の著者への愛着がうかがえる。収録された作品も一冊目だけに考えに考えられたんだろうなぁ、と思う。とはいうものの、ベストアルバムよりを聞くよりも、その当時出たオリジナルな形で音楽を聴きたい人間としてはやはり遠回りだとしても、作者が組んだオリジナルの作品集で読みたいと思ってしまいます。たとえ当時の本が、単に発表順に収録だれたももだとしてもね。いや、ちょっと違うかな。どちらかというと、選者の思い入れを作品選びの視点から考えると、ベスト盤というよりもフリーソウルのシリーズに近い感じなのかもしれません。

■布クロスの造本でていねいというか、作り手の著者への愛着がうかがえる。収録された作品も一冊目だけに考えに考えられたんだろうなぁ、と思う。とはいうものの、ベストアルバムよりを聞くよりも、その当時出たオリジナルな形で音楽を聴きたい人間としてはやはり遠回りだとしても、作者が組んだオリジナルの作品集で読みたいと思ってしまいます。たとえ当時の本が、単に発表順に収録だれたももだとしてもね。いや、ちょっと違うかな。どちらかというと、選者の思い入れを作品選びの視点から考えると、ベスト盤というよりもフリーソウルのシリーズに近い感じなのかもしれません。 ■夏の終わりに家族で鎌倉に行ってきました。走り出したと思ったらすぐに立ち止まって、抱っこをせがむ2歳児に振り回されて、鎌倉の街を歩き回るというという感じではありませんでしたが、何年かぶりでディモンシュでランチをしたり、鎌倉をちょっと散歩したり、海で貝殻を拾ったり、大仏に見に行ったり‥‥と、久しぶりの鎌倉を満喫。

■夏の終わりに家族で鎌倉に行ってきました。走り出したと思ったらすぐに立ち止まって、抱っこをせがむ2歳児に振り回されて、鎌倉の街を歩き回るというという感じではありませんでしたが、何年かぶりでディモンシュでランチをしたり、鎌倉をちょっと散歩したり、海で貝殻を拾ったり、大仏に見に行ったり‥‥と、久しぶりの鎌倉を満喫。 ■あと、先日の雑記にも書きましたが、6月に開店したばかりの古本屋、ウサギノフクシュウにも行ってきました。落ち着いた雰囲気のお店で、気になる本がたくさんあって、子どもたちをそっちのけで小栗さんと話したり、事前にサイトを見た時に欲しいなという本がいくつかあったので、それをチェックしたり楽しんでしまいました。で、天野祐吉(著)、大社玲子(イラスト)、後藤田三朗(写真)による「のぞく」を購入。写真の絵本(?)が好きで、普段、古本屋に行くたびに探しているのだけれど、意外となくて、なかなか集められてなかったので、うれしい。そうそう鎌倉に遊びに行く機会はないけれど、次回行くときにはまた寄りたいです。

■あと、先日の雑記にも書きましたが、6月に開店したばかりの古本屋、ウサギノフクシュウにも行ってきました。落ち着いた雰囲気のお店で、気になる本がたくさんあって、子どもたちをそっちのけで小栗さんと話したり、事前にサイトを見た時に欲しいなという本がいくつかあったので、それをチェックしたり楽しんでしまいました。で、天野祐吉(著)、大社玲子(イラスト)、後藤田三朗(写真)による「のぞく」を購入。写真の絵本(?)が好きで、普段、古本屋に行くたびに探しているのだけれど、意外となくて、なかなか集められてなかったので、うれしい。そうそう鎌倉に遊びに行く機会はないけれど、次回行くときにはまた寄りたいです。 ■運河沿いに建つ雑居ビルの一室で探偵のようななんでも屋の主人公とその助手、そして依頼人の3人による会話だけで話が進む。過去を手繰るうちに探偵と依頼人の過去の接点が明らかになったりしつつも、そしてそれぞれが勝手に思ついたことを話すので、横道に逸れたり、飛んでしまったりする。その一方でお腹の調子が悪い依頼人を看病(というほどでもないか)したり、お腹がすいた助手がご飯を作り始めたりと行動のほうも、何か結末に向かって進んでいくわけでもなく、永遠に続くかのような錯覚に陥ってしまいます。そんなつかみどころのないやり取りを「ん、ん、ん」などと思いつつ読み進めていくと、特にきちんとした謎解きがあるわけではないけれど、最後に「ひゅっ」と心を奪われてしまう、そんな不思議な感覚の堀江敏幸らしい小説。

■運河沿いに建つ雑居ビルの一室で探偵のようななんでも屋の主人公とその助手、そして依頼人の3人による会話だけで話が進む。過去を手繰るうちに探偵と依頼人の過去の接点が明らかになったりしつつも、そしてそれぞれが勝手に思ついたことを話すので、横道に逸れたり、飛んでしまったりする。その一方でお腹の調子が悪い依頼人を看病(というほどでもないか)したり、お腹がすいた助手がご飯を作り始めたりと行動のほうも、何か結末に向かって進んでいくわけでもなく、永遠に続くかのような錯覚に陥ってしまいます。そんなつかみどころのないやり取りを「ん、ん、ん」などと思いつつ読み進めていくと、特にきちんとした謎解きがあるわけではないけれど、最後に「ひゅっ」と心を奪われてしまう、そんな不思議な感覚の堀江敏幸らしい小説。 ■ステキなお酒の嗜み方のあくなき追求を目的として、牧野伊三夫部長と鴨井岳が都内を中心にさまざまな酒場をめぐった1年の活動記録。酒場での二人も良いけれど、高橋みどり、高橋みどり、平松洋子、松長絵菜、石田千、セキユリヲ、福田里香といったゲストが登場するのが楽しい。そしてはけのおいしい朝市でお世話になっている(漣くんの幼稚園も紹介していただきました)横須賀さんの弟、横須賀拓さんもたびたび出てくる。というわけで武蔵小金井の酒場も登場。調べてみたらそのお店は10時過ぎには閉店しちゃうみたいなので、会社帰りに一人で行くのは難しいけど、機会があれば行ってみたい。ちなみに横須賀拓さんは、東京蚤の市でロスパペロテスの手伝いをしていて、お互いのお店を見に行ったりしてます。ついでにロスパペロテスでは、友だちの友だちだった小栗さんも手伝いをしていて、最初の時はいろいろいろいろつながっててびっくりしたものです。その小栗さんは、今年の6月に鎌倉に古書ウサギノフクシュウという古本屋を開店。今月末に鎌倉に行く予定があるので、その際には行ってみようと思ってます。

■ステキなお酒の嗜み方のあくなき追求を目的として、牧野伊三夫部長と鴨井岳が都内を中心にさまざまな酒場をめぐった1年の活動記録。酒場での二人も良いけれど、高橋みどり、高橋みどり、平松洋子、松長絵菜、石田千、セキユリヲ、福田里香といったゲストが登場するのが楽しい。そしてはけのおいしい朝市でお世話になっている(漣くんの幼稚園も紹介していただきました)横須賀さんの弟、横須賀拓さんもたびたび出てくる。というわけで武蔵小金井の酒場も登場。調べてみたらそのお店は10時過ぎには閉店しちゃうみたいなので、会社帰りに一人で行くのは難しいけど、機会があれば行ってみたい。ちなみに横須賀拓さんは、東京蚤の市でロスパペロテスの手伝いをしていて、お互いのお店を見に行ったりしてます。ついでにロスパペロテスでは、友だちの友だちだった小栗さんも手伝いをしていて、最初の時はいろいろいろいろつながっててびっくりしたものです。その小栗さんは、今年の6月に鎌倉に古書ウサギノフクシュウという古本屋を開店。今月末に鎌倉に行く予定があるので、その際には行ってみようと思ってます。 ■週末は谷保にあるラマパコスの夏市に行ってきました。夏市では、鳥取にある食堂カルン(アジアンフード)TAIYODO(植物性焼菓子と冷たいデザート)、アグネスパーラー(季節のひんやりドリンク)、ラマパコス(お酒と蚤の市)が出店していて、それほど広くない店内に関田君の作った机やいすが並べれていて、5月に生まれたばかりの女の子の赤ちゃんを抱っこしたりあやしたりしつつ、おしゃべりをしたり、おいしいものを食べたり、遊んだり、といい雰囲気でした。週末くらいから暑さもちょっと和らいせいで、扉を開けっ放しにしておいても汗だくになることもなかったですしね。しかしいつもはお兄ちゃんたちに囲まれている暁くんが、赤ちゃんを見てものすごく興奮してたのが笑えた。

■週末は谷保にあるラマパコスの夏市に行ってきました。夏市では、鳥取にある食堂カルン(アジアンフード)TAIYODO(植物性焼菓子と冷たいデザート)、アグネスパーラー(季節のひんやりドリンク)、ラマパコス(お酒と蚤の市)が出店していて、それほど広くない店内に関田君の作った机やいすが並べれていて、5月に生まれたばかりの女の子の赤ちゃんを抱っこしたりあやしたりしつつ、おしゃべりをしたり、おいしいものを食べたり、遊んだり、といい雰囲気でした。週末くらいから暑さもちょっと和らいせいで、扉を開けっ放しにしておいても汗だくになることもなかったですしね。しかしいつもはお兄ちゃんたちに囲まれている暁くんが、赤ちゃんを見てものすごく興奮してたのが笑えた。 いろいろな香辛料や調味料が混ざっていておいしかった。ふだん野菜は食べない漣くんも野菜がたっぷり入ったサモサ(?)とか食べてたしね。ほんとはここでTAIYODOの甘くないお菓子とかをおつまみにビール飲みながら、夕暮れまでだらだらと居たかった。そしてカルンに鳥取の話を聞くたびに鳥取に行きたくなります。

いろいろな香辛料や調味料が混ざっていておいしかった。ふだん野菜は食べない漣くんも野菜がたっぷり入ったサモサ(?)とか食べてたしね。ほんとはここでTAIYODOの甘くないお菓子とかをおつまみにビール飲みながら、夕暮れまでだらだらと居たかった。そしてカルンに鳥取の話を聞くたびに鳥取に行きたくなります。 ■谷保の町は、細い裏道があったり、こじんまりと商店が集まっていたり、団地やそれにくっついたスーパーがあったりといつかゆっくりと散歩してみたいと思う。山口瞳の「居酒屋 兆治」のモデルとなった文蔵→婆娑羅にも行ってみたい。つうか地図で調べたら、ラマパコスと婆娑羅ってものすごく近い。あるいて1分かからないところにあるのね。

■谷保の町は、細い裏道があったり、こじんまりと商店が集まっていたり、団地やそれにくっついたスーパーがあったりといつかゆっくりと散歩してみたいと思う。山口瞳の「居酒屋 兆治」のモデルとなった文蔵→婆娑羅にも行ってみたい。つうか地図で調べたら、ラマパコスと婆娑羅ってものすごく近い。あるいて1分かからないところにあるのね。 ■気を抜くと雑記の更新もほとんどしてしない状態になってしまいますね。年の初めに比べ読書量も減ってきているので、冊数としてはそれほどたまってない気がしていたけれど、この本を読んだのは6月の終わり。もう2か月以上前のことで内容も忘れ始めてる感じ。いや、そもそもあんまり集中して読めてなくて、読み終わったすぐ後でもぼんやりとした印象だったような‥‥吉田健一の本はある程度、時間を取って集中して読まないとだめですね。それとは別に、随筆と小説をもう一度リストアップして、残りの本をきちんとチェックしていくようにしたい。なかなか手が出せない評論はそのあとかな?

■気を抜くと雑記の更新もほとんどしてしない状態になってしまいますね。年の初めに比べ読書量も減ってきているので、冊数としてはそれほどたまってない気がしていたけれど、この本を読んだのは6月の終わり。もう2か月以上前のことで内容も忘れ始めてる感じ。いや、そもそもあんまり集中して読めてなくて、読み終わったすぐ後でもぼんやりとした印象だったような‥‥吉田健一の本はある程度、時間を取って集中して読まないとだめですね。それとは別に、随筆と小説をもう一度リストアップして、残りの本をきちんとチェックしていくようにしたい。なかなか手が出せない評論はそのあとかな? ■ちなみに「WINSLOW ARIZONA」は、ニューヨークから南西部を通ってロサンゼルスを経て終着点をサンフランシスコとする「アート列車」で全米を横断するという、現代美術作家のダグ・エイケンによる「Station to Station」というプロジェクトで発表した作品の一部を収録したものとのこと。このプロジェクトでは、スティーブン・ショアのほかにアーティストやライター、映像作家やパフォーマーらが参加し、あらかじめ決めていた停車駅に到着するたびに、彼らは、ダグが「ハプニング」と呼ぶ、各地に用意した会場で作品を展示したり、パフォーマンスを行ったらしいです。

■ちなみに「WINSLOW ARIZONA」は、ニューヨークから南西部を通ってロサンゼルスを経て終着点をサンフランシスコとする「アート列車」で全米を横断するという、現代美術作家のダグ・エイケンによる「Station to Station」というプロジェクトで発表した作品の一部を収録したものとのこと。このプロジェクトでは、スティーブン・ショアのほかにアーティストやライター、映像作家やパフォーマーらが参加し、あらかじめ決めていた停車駅に到着するたびに、彼らは、ダグが「ハプニング」と呼ぶ、各地に用意した会場で作品を展示したり、パフォーマンスを行ったらしいです。 ■ついでに同じ建物にあるタカイシイギャラリーでやっていた小平雅尋、原美樹子、吉野英理香という3人の写真家による「グループ展」も見てきました(こちらもすでに終わってますが‥‥)。吉野英理香は以前、移転する前のタカイシイギャラリーでの個展を見たことがあって気になっていた写真家。ほかの二人の作品は初めて。

■ついでに同じ建物にあるタカイシイギャラリーでやっていた小平雅尋、原美樹子、吉野英理香という3人の写真家による「グループ展」も見てきました(こちらもすでに終わってますが‥‥)。吉野英理香は以前、移転する前のタカイシイギャラリーでの個展を見たことがあって気になっていた写真家。ほかの二人の作品は初めて。 ■向田邦子、幸田文、山田風太郎、井上ひさし、玉村豊男、安野光雅、中山千夏、石井好子‥‥など、高峰秀子が50冊近い本から選んだ料理随筆を23編収録したアンソロジー。どこかユーモアのただよう文章が多く収録されていて気軽に読める感じがいい。

■向田邦子、幸田文、山田風太郎、井上ひさし、玉村豊男、安野光雅、中山千夏、石井好子‥‥など、高峰秀子が50冊近い本から選んだ料理随筆を23編収録したアンソロジー。どこかユーモアのただよう文章が多く収録されていて気軽に読める感じがいい。 ■そんなわけでこの雑記もほとんど更新できず。読み終わった本が何冊かたまっているので、ちょっと頻度をあげて更新していきたいと思ってます(思ってるだけ?)。

■そんなわけでこの雑記もほとんど更新できず。読み終わった本が何冊かたまっているので、ちょっと頻度をあげて更新していきたいと思ってます(思ってるだけ?)。 昭和の歌謡曲やラテン、ジャズのスタンダードをちょっと変わった感じのアレンジで演奏していて、このバンドを知らない人でも楽しめるのではないかと思う。当日の朝にライブがあることを知ったので一人で行ってしまったけれど、5人くらいで行きたかったかも。

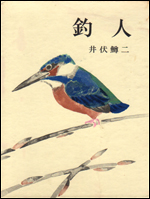

昭和の歌謡曲やラテン、ジャズのスタンダードをちょっと変わった感じのアレンジで演奏していて、このバンドを知らない人でも楽しめるのではないかと思う。当日の朝にライブがあることを知ったので一人で行ってしまったけれど、5人くらいで行きたかったかも。 ■タイトルが「釣人」で表紙はカワセミ(この絵がいい)、ということで、釣りの話が中心にまとめられてますが、ほかにも中島健蔵の写真を解説した「風貌・姿勢」や交遊録的なものも収録されてます。まぁわたしにとってはそちらの方がおもしろいというのも事実。でも釣りに行く前の準備や川での様子など、わりと詳しく記載されていて、多分釣りが趣味の人だったらより楽しめるとは思いますが、それでなくても楽しく読めます。

■タイトルが「釣人」で表紙はカワセミ(この絵がいい)、ということで、釣りの話が中心にまとめられてますが、ほかにも中島健蔵の写真を解説した「風貌・姿勢」や交遊録的なものも収録されてます。まぁわたしにとってはそちらの方がおもしろいというのも事実。でも釣りに行く前の準備や川での様子など、わりと詳しく記載されていて、多分釣りが趣味の人だったらより楽しめるとは思いますが、それでなくても楽しく読めます。 ■【今日の一枚】「SARAVA」-CARLOS LYRA-

■【今日の一枚】「SARAVA」-CARLOS LYRA- ■芥川龍之介、草野心平、水上勉、安藤鶴夫、吉村昭、色川武大、向田邦子、瀬戸内晴美、種村孝弘‥‥といった作家の食に関する随筆を収録したアンソロジー。編者の大河内昭爾は「味覚の日本地図」や「味覚の文学散歩」「粗食派の饗宴」といった食に関する本を多数出している評論家。サブタイトルが「アンチ・グルメ読本」となっているので、1980年代後半に福武文庫から出ていた本だと思う。これは読んだことがなかったけれど、1980年から1990年初めのころの福武書店はいい本出していて、好きだったんですけどね。海外文学もおもしろい本をたくさん出してました。バルガス=リョサ、ミルハウザー、ニール・ジョーダン、ジム・ダッジ、エリクソン、ジョン・クロウリー‥‥などあげればきりがないほど。それが今ではしまじろうだもんねぁ~

■芥川龍之介、草野心平、水上勉、安藤鶴夫、吉村昭、色川武大、向田邦子、瀬戸内晴美、種村孝弘‥‥といった作家の食に関する随筆を収録したアンソロジー。編者の大河内昭爾は「味覚の日本地図」や「味覚の文学散歩」「粗食派の饗宴」といった食に関する本を多数出している評論家。サブタイトルが「アンチ・グルメ読本」となっているので、1980年代後半に福武文庫から出ていた本だと思う。これは読んだことがなかったけれど、1980年から1990年初めのころの福武書店はいい本出していて、好きだったんですけどね。海外文学もおもしろい本をたくさん出してました。バルガス=リョサ、ミルハウザー、ニール・ジョーダン、ジム・ダッジ、エリクソン、ジョン・クロウリー‥‥などあげればきりがないほど。それが今ではしまじろうだもんねぁ~ ■先週の日曜はは渡邉知樹くんの個展「水のことだけ考えていた」を見ににじ画廊へ。抽象的な水彩画(?)や鳥オブジェが展示されていていたのですが、知樹くんの絵は抽象画といってもきれいで光があふれるような絵で、外に開かれているところが好き。なんかリビングに飾ってあったら、毎日がちょっと明るくなりそう。

■先週の日曜はは渡邉知樹くんの個展「水のことだけ考えていた」を見ににじ画廊へ。抽象的な水彩画(?)や鳥オブジェが展示されていていたのですが、知樹くんの絵は抽象画といってもきれいで光があふれるような絵で、外に開かれているところが好き。なんかリビングに飾ってあったら、毎日がちょっと明るくなりそう。 ■【今日の一枚】「vox populi」-vox populi-

■【今日の一枚】「vox populi」-vox populi-