■前回の川本三郎の本で抹香町が出てきたのでなんとなく川崎長太郎の本を読んでみる。といっても、舞台となっているのは本に出てきた抹香町とはまた違う宮小路。私小説なので生家の海岸に近い物置小屋に住み、ちょっとお金が入ると宮小路に行き、そこでの芸妓とのやり取りが描写される。

■前回の川本三郎の本で抹香町が出てきたのでなんとなく川崎長太郎の本を読んでみる。といっても、舞台となっているのは本に出てきた抹香町とはまた違う宮小路。私小説なので生家の海岸に近い物置小屋に住み、ちょっとお金が入ると宮小路に行き、そこでの芸妓とのやり取りが描写される。

ただこの作品が、ほかの川崎長太郎の作品と少し異なるのは、一人の芸妓を挟んで、小津安二郎をモデルとした映画監督との三角関係(?)の様子が川崎長太郎の目を通じて語られているところ。まぁ三角関係というか、小津安二郎が芸妓の気持ちを受け止めないことをいいことに、川崎長太郎が勝手に思いを寄せているだけのような気もしないでもない。小津安二郎をどことなく冷たい男として描いているのもフィルターがかかっているかなとも思うので、解説にあるように「川崎長太郎の一連の『小津もの』は、研究者にとって第一級の研究資料」と言ってしまうのはどうなのだろうか? ■3月になって余裕ができたこともあって、乃木坂にあるTOTOギャラリー・間でやっていた「TANGE BY TANGE 1949-1959/丹下健三が見た丹下健三」を見てきました。この展覧会では、1952年の「広島平和会館原爆記念陳列館」のプロジェクト開始から1958年の「香川県庁舎」完成までの10年間に手がけた建築について、それらの建物を丹下健三自らが撮影したコンタクトシートが展示されていました。わたしはあまり建築について詳しくはないので、建物をこういう構図で撮るのか、といった視点ぐらいでしか見れませんでしたが、詳しい人にとっては建築途中のものがあったり、赤線でトリミングの指示が引かれていたりしてもっと興味深く見れたのではと思います。

■3月になって余裕ができたこともあって、乃木坂にあるTOTOギャラリー・間でやっていた「TANGE BY TANGE 1949-1959/丹下健三が見た丹下健三」を見てきました。この展覧会では、1952年の「広島平和会館原爆記念陳列館」のプロジェクト開始から1958年の「香川県庁舎」完成までの10年間に手がけた建築について、それらの建物を丹下健三自らが撮影したコンタクトシートが展示されていました。わたしはあまり建築について詳しくはないので、建物をこういう構図で撮るのか、といった視点ぐらいでしか見れませんでしたが、詳しい人にとっては建築途中のものがあったり、赤線でトリミングの指示が引かれていたりしてもっと興味深く見れたのではと思います。

しかも70点以上のコンタクトシートが展示され、ギャラリー自体も2つのフロアに分かれていて、コンタクトシートの写真を一つ一つ見ていたら、かなり時間がかかってしまって、昼休みにちょっと見るという感じではなかったです。 ■続けて、タカイシイギャラリーで5月2日までやっているやっているエルスケン写真展の「セーヌ左岸の恋」へ。タカイシイギャラリーはしょっちゅういている気がしますね。この展覧会では、、1956年に発表された写真集「セーヌ左岸の恋」からの作品15点が展示されています。正直に言って、写真集などでも見ているものが多いし、おっ!という驚きなどはないけれど、ちゃんとしたプリントで見るとコントラストがより際立って見えたり、いろいろ発見することがありますね。

■続けて、タカイシイギャラリーで5月2日までやっているやっているエルスケン写真展の「セーヌ左岸の恋」へ。タカイシイギャラリーはしょっちゅういている気がしますね。この展覧会では、、1956年に発表された写真集「セーヌ左岸の恋」からの作品15点が展示されています。正直に言って、写真集などでも見ているものが多いし、おっ!という驚きなどはないけれど、ちゃんとしたプリントで見るとコントラストがより際立って見えたり、いろいろ発見することがありますね。

■ところで、このエルスケンをはじめ、アジェ、ロベール・ドアノー、ブラッサイ、イジスなど、パリの街並みやそこで暮らす人びとを被写体にした写真家は多いけれど、ロンドンを同じような形で撮った写真家があまりいないのはなんででなんだろう、なんてことを、この写真展を見ながら思ってしまいました。パリに比べれば、ロンドンの街の被写体としての魅力は低いのかもしれないけれど、それでももっと撮っていてもいいのではないかと思う。

そもそもイギリス出身で有名な写真家もあまりいないですね。写真自体は60年代のファッション写真とか思い浮かぶけれど、写真家としてはあまりフォーカスされてないのが不思議。まぁ写真家だけでなく、画家とか映画監督も多くないような気がするので、お国柄なのだろうか、とかなんとか。

■神奈川、千葉、埼玉など首都近郊のなんでもない町のなんでもない道を歩いて、古い町並みを楽しみ、地元の人が通う居酒屋でビールを飲むという一人旅をつづった本。小説や映画の一片と結びつけられ、広がって行くところがおもしろい。町歩きと言ってもその前の普段のインドアでの知識の蓄えと記憶力などが重要で、自分の中の引き出しに何も入っていなければ、風景から引き出せるものも限られてしまうのだなと思う。翻訳者による外国の紀行文がおもしろいのはそんなところにあるんだろう。

■神奈川、千葉、埼玉など首都近郊のなんでもない町のなんでもない道を歩いて、古い町並みを楽しみ、地元の人が通う居酒屋でビールを飲むという一人旅をつづった本。小説や映画の一片と結びつけられ、広がって行くところがおもしろい。町歩きと言ってもその前の普段のインドアでの知識の蓄えと記憶力などが重要で、自分の中の引き出しに何も入っていなければ、風景から引き出せるものも限られてしまうのだなと思う。翻訳者による外国の紀行文がおもしろいのはそんなところにあるんだろう。 ■気かつけば3月もおしまいで。3月は二宮や勝浦、そして札幌と遠出が続いていたので、なかなか新着本や雑記の更新もできないまま、4月に入ってしまいました。札幌は出張だったのですが、空いた時間などで、狸小路とかちょこちょこ歩き回ったりしましたが、事前知識もほとんどないので川本三郎さんのような街歩きにはならず。

■気かつけば3月もおしまいで。3月は二宮や勝浦、そして札幌と遠出が続いていたので、なかなか新着本や雑記の更新もできないまま、4月に入ってしまいました。札幌は出張だったのですが、空いた時間などで、狸小路とかちょこちょこ歩き回ったりしましたが、事前知識もほとんどないので川本三郎さんのような街歩きにはならず。

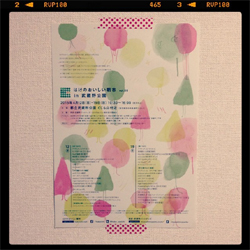

■さて、春になって暖かくなってきたということもあり、4月~5月はイベントに出ます。4月は12日、19日に小金井のクジラ山周辺で行われるはけのおいしい朝市。こちらはいつものはけ市のメンバーに加え、ホットベーグルやアジアンミール、たいやきや ゆい、七曜日‥‥など、たくさんのお店が出るので、桜の花は散ってしまっていると思いますが、クジラ山周辺は大賑わいになりそう。近くの武蔵野公園ではバーベキューもできるので、バーベキューやピクニックのついでにお店を歩き回ってもいいかもしれません。武蔵小金井の駅からちょっと遠いけれど、一日たっぷり遊べると思いますので、春の一日をクジラ山でのんびり過ごしてみてはいかがでしょうか?カヌー犬ブックスでは、今回ちょっと広く場所を使えそうなので、絵本などをゆっくり読めるスペースなども作りたいなと思っています。

■さて、春になって暖かくなってきたということもあり、4月~5月はイベントに出ます。4月は12日、19日に小金井のクジラ山周辺で行われるはけのおいしい朝市。こちらはいつものはけ市のメンバーに加え、ホットベーグルやアジアンミール、たいやきや ゆい、七曜日‥‥など、たくさんのお店が出るので、桜の花は散ってしまっていると思いますが、クジラ山周辺は大賑わいになりそう。近くの武蔵野公園ではバーベキューもできるので、バーベキューやピクニックのついでにお店を歩き回ってもいいかもしれません。武蔵小金井の駅からちょっと遠いけれど、一日たっぷり遊べると思いますので、春の一日をクジラ山でのんびり過ごしてみてはいかがでしょうか?カヌー犬ブックスでは、今回ちょっと広く場所を使えそうなので、絵本などをゆっくり読めるスペースなども作りたいなと思っています。

■担当する編集者(女性)が庭に植えてある茶の木について話したにも関わらず、その近くのツゲの木について、どうやって手に入れたかなどからとくとくと語り出すという「茶の木」や指の怪我を治療するという名目のひとりでの温泉旅行、太宰治の思い出などをつづった随筆集。

■担当する編集者(女性)が庭に植えてある茶の木について話したにも関わらず、その近くのツゲの木について、どうやって手に入れたかなどからとくとくと語り出すという「茶の木」や指の怪我を治療するという名目のひとりでの温泉旅行、太宰治の思い出などをつづった随筆集。 ■土曜は、小雨の降る中、高円寺から神保町、初台、荻窪、吉祥寺をぶらぶらと歩く。漣くんを幼稚園に送ってそのまま出かけたので、高円寺の古書展に着いたのが10時過ぎ、今までそんなに早く行ったことがなかったので、のんびり見れるかな、なんて甘いこと考えていたのだけれど、いつもより人でいっぱいでした。しかも年齢層がかなり高い。最近は古書展も若い人や女の人なども増えてきてると思っていたのですが、やはり主となる利用者の年齢層は変わっていないのだなぁと実感。本を見る側としてはどちらでも構わないんですけどね。しかし、ここ以外、中央線の週末の朝は遅いので、ほかに行く場所もなく移動するしかないという。やっぱりゆっくり出かけるのがいいね。

■土曜は、小雨の降る中、高円寺から神保町、初台、荻窪、吉祥寺をぶらぶらと歩く。漣くんを幼稚園に送ってそのまま出かけたので、高円寺の古書展に着いたのが10時過ぎ、今までそんなに早く行ったことがなかったので、のんびり見れるかな、なんて甘いこと考えていたのだけれど、いつもより人でいっぱいでした。しかも年齢層がかなり高い。最近は古書展も若い人や女の人なども増えてきてると思っていたのですが、やはり主となる利用者の年齢層は変わっていないのだなぁと実感。本を見る側としてはどちらでも構わないんですけどね。しかし、ここ以外、中央線の週末の朝は遅いので、ほかに行く場所もなく移動するしかないという。やっぱりゆっくり出かけるのがいいね。 ■神保町ではさぼうるでナポリタンを食べる。さぼうるに入るのも何年振りか。昼時なので当然相席で、窓の外を見たら待っている人が見えたりして、のんびりはできなかったけれど、山盛りのスパゲティに満足。神保町は個人店が多いイメージだったけど、いつのまにか、チェーン店が増えてるし、行くたびに古本屋も1、2店閉店しているような気がします。ディスクユニオンの移転元がはなまるうどんになっていたし‥‥。ちなみにディスクユニオン自体は、道のの向かいに移転してきれいになってます。Jazz TOKYOといい、なんだかディスクユニオンはどんどんきれいに、おしゃれなイメージになっていくな。アナログレコードも流行ってるらしいしね。

■神保町ではさぼうるでナポリタンを食べる。さぼうるに入るのも何年振りか。昼時なので当然相席で、窓の外を見たら待っている人が見えたりして、のんびりはできなかったけれど、山盛りのスパゲティに満足。神保町は個人店が多いイメージだったけど、いつのまにか、チェーン店が増えてるし、行くたびに古本屋も1、2店閉店しているような気がします。ディスクユニオンの移転元がはなまるうどんになっていたし‥‥。ちなみにディスクユニオン自体は、道のの向かいに移転してきれいになってます。Jazz TOKYOといい、なんだかディスクユニオンはどんどんきれいに、おしゃれなイメージになっていくな。アナログレコードも流行ってるらしいしね。 ■その後、都営新宿線に乗って初台へ。東京オペラシティーギャラリーで3月29日まで開催されている「スイスデザイン」展を見る。江戸時代の後期、スイスとの国交開始の時期に作られた版画や資料から、「観光立国」を進めるにあたってのデザインを重視し推し進めた時代のポスター、そして近年のプロダクトの紹介など、スイスのデザインを俯瞰できる内容となっていました。

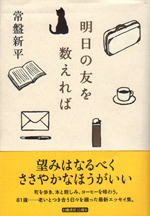

■その後、都営新宿線に乗って初台へ。東京オペラシティーギャラリーで3月29日まで開催されている「スイスデザイン」展を見る。江戸時代の後期、スイスとの国交開始の時期に作られた版画や資料から、「観光立国」を進めるにあたってのデザインを重視し推し進めた時代のポスター、そして近年のプロダクトの紹介など、スイスのデザインを俯瞰できる内容となっていました。 ■70歳を超え、ささやかな楽しみとして町を歩き、海外文学だけでなく時代小説など幅広いジャンルの本に親しみ、喫茶店でコーヒーを飲む、そんな日々や、昔に知り合った友だちについての回想がつづられたエッセイ。2012年12月に出た本。亡くなったのが2013年1月22日なので、生前最後の本なのだろうか?古本屋で手に入れた本には亡くなった時の新聞記事が挟まれてました。そういう本をなんで売っちゃったのかな、とも思うけれど、そういうものが本に挟まれていたりするのも古本の楽しみの一つ。

■70歳を超え、ささやかな楽しみとして町を歩き、海外文学だけでなく時代小説など幅広いジャンルの本に親しみ、喫茶店でコーヒーを飲む、そんな日々や、昔に知り合った友だちについての回想がつづられたエッセイ。2012年12月に出た本。亡くなったのが2013年1月22日なので、生前最後の本なのだろうか?古本屋で手に入れた本には亡くなった時の新聞記事が挟まれてました。そういう本をなんで売っちゃったのかな、とも思うけれど、そういうものが本に挟まれていたりするのも古本の楽しみの一つ。 ■今年は、3月に入ってもまだ寒い。自分の中では、2月の真ん中くらいから暖かい日が時々ありつつ、3月になると、ダッフルとかPコートとかもおしまいという感覚なのだけれど、当分はこの寒さが続きそうで、Pコートが手放せない。早く暖かくなってほしい。気分的にはもう春の気持ちで、先日、泥酔ファンクラブでギターポップ/パワーポップを聴いたせいもあって、頭の中では、Groovy Little Numbersの「Happy Like Yesterday」がリピートされたりしてて、今年はギターポップでも聴いてみようか、なんて思ってる。どうなるか分からないけれど、とりあえずマイスティースとかデタミネーションなどiTunesに入っているスカ~ロックスディ、ダブのアルバムをiPhoneに入れてみた。春になってこの辺の音楽を聴くのも、定番になりつつある。

■今年は、3月に入ってもまだ寒い。自分の中では、2月の真ん中くらいから暖かい日が時々ありつつ、3月になると、ダッフルとかPコートとかもおしまいという感覚なのだけれど、当分はこの寒さが続きそうで、Pコートが手放せない。早く暖かくなってほしい。気分的にはもう春の気持ちで、先日、泥酔ファンクラブでギターポップ/パワーポップを聴いたせいもあって、頭の中では、Groovy Little Numbersの「Happy Like Yesterday」がリピートされたりしてて、今年はギターポップでも聴いてみようか、なんて思ってる。どうなるか分からないけれど、とりあえずマイスティースとかデタミネーションなどiTunesに入っているスカ~ロックスディ、ダブのアルバムをiPhoneに入れてみた。春になってこの辺の音楽を聴くのも、定番になりつつある。 ■会社の帰りにツイッターを見ていたら、2000年代は1998年から始まったというツイートがあってなんとなく実感。コーネリアスの「ファンタズマ」と小沢健二の「ある光」でおしまい。で、2000年の始まりとしてくるりもやクラムボン、ナンバーガール、スーパーカー、椎名林檎、ドラゴンアッシュなどが出てくる。個人的にはスーパーカーをちょっと聴いたくらいでどれもあまり聴いたことがないので、2000年代の音楽として実感がないけど、なんとなくわかる。

■会社の帰りにツイッターを見ていたら、2000年代は1998年から始まったというツイートがあってなんとなく実感。コーネリアスの「ファンタズマ」と小沢健二の「ある光」でおしまい。で、2000年の始まりとしてくるりもやクラムボン、ナンバーガール、スーパーカー、椎名林檎、ドラゴンアッシュなどが出てくる。個人的にはスーパーカーをちょっと聴いたくらいでどれもあまり聴いたことがないので、2000年代の音楽として実感がないけど、なんとなくわかる。 ■佐々木敦はツイッターをフォローしたり、Webでのインタビュー、そしてHeadzのサイトなどはよく見ているけれど、著作を読むのは初めてだったりする。

■佐々木敦はツイッターをフォローしたり、Webでのインタビュー、そしてHeadzのサイトなどはよく見ているけれど、著作を読むのは初めてだったりする。 ■年始に二宮に行くときに持っていく本を買いに年末にリブロ行ったときに、ラッピングしてもらう間に店内をうろうろしていたら、「NEW YORK NEW BEAT GENERATION」という特集のタイトルが目に入って、つい衝動買いしてしまった1冊。

■年始に二宮に行くときに持っていく本を買いに年末にリブロ行ったときに、ラッピングしてもらう間に店内をうろうろしていたら、「NEW YORK NEW BEAT GENERATION」という特集のタイトルが目に入って、つい衝動買いしてしまった1冊。 ■西東京のスカイツリー、田無タワーの近くにある多摩六都科学館へ行ってきました。「六都」って何?ともってサイトを見てみたら、小平市、東村山市、田無市、保谷市、清瀬市、東久留米市の6市で設立されたことから、らしい(現在は統合により小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市の5市)。

■西東京のスカイツリー、田無タワーの近くにある多摩六都科学館へ行ってきました。「六都」って何?ともってサイトを見てみたら、小平市、東村山市、田無市、保谷市、清瀬市、東久留米市の6市で設立されたことから、らしい(現在は統合により小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市の5市)。 だいたい、展示に添えてある説明文を漣くんに説明して、それをなんとなく理解した漣くんがいろいろ操作としようとすると、わけが分かってない暁くんが邪魔をして、けっきょく、けんか、というパターン。まぁこれは博物館に限ったことではないけれど‥‥。

だいたい、展示に添えてある説明文を漣くんに説明して、それをなんとなく理解した漣くんがいろいろ操作としようとすると、わけが分かってない暁くんが邪魔をして、けっきょく、けんか、というパターン。まぁこれは博物館に限ったことではないけれど‥‥。 ■全集未収録の随筆を、道ばたの草木や京都、奈良などへの旅、幼少の頃のこと、交遊録‥‥などに分類しバランスよく収録した本。1つ目を読み始めてすぐに「これ読んだことがあるな」と思ったら、やはり以前読んだ文芸文庫の「旅の誘い」に収録されていた本でした。タイトル変わってるし買う時は気がつきませんよね。

■全集未収録の随筆を、道ばたの草木や京都、奈良などへの旅、幼少の頃のこと、交遊録‥‥などに分類しバランスよく収録した本。1つ目を読み始めてすぐに「これ読んだことがあるな」と思ったら、やはり以前読んだ文芸文庫の「旅の誘い」に収録されていた本でした。タイトル変わってるし買う時は気がつきませんよね。 ■先日は、中目黒のデッサンで行われていたswish!の「off the shelf展」に行ってきました。まぁわたしにニットの趣味はないのでミオ犬のリクエスト。ニットの靴下やマフラーなどと一緒にかわいい人形などもあったりしましたが、一番気になったのは、グラスゴーのライブハウスで行われるパステルズとウェイクのライブ告知のポスターだったりして。デザインもよくて、売り物だったらちょっと欲しかった。

■先日は、中目黒のデッサンで行われていたswish!の「off the shelf展」に行ってきました。まぁわたしにニットの趣味はないのでミオ犬のリクエスト。ニットの靴下やマフラーなどと一緒にかわいい人形などもあったりしましたが、一番気になったのは、グラスゴーのライブハウスで行われるパステルズとウェイクのライブ告知のポスターだったりして。デザインもよくて、売り物だったらちょっと欲しかった。 ■中目黒に行くのは何年振りだろう?漣くんが生まれてからは、夜に一回会社の飲み会で行ったくらいなので、少なくとも6年くらいは行ってない。

■中目黒に行くのは何年振りだろう?漣くんが生まれてからは、夜に一回会社の飲み会で行ったくらいなので、少なくとも6年くらいは行ってない。 ■特に集中して集めているわけではないけれど、ポラロイド写真の写真集は、今後もう新しいものが出ないと思うので見つけた時に買うようにしている。一応、どんな写真集が出ているのか調べたとこがあるけれど、それほどなかったしね。そういう意味では岡本仁や岡尾美代子の本は雑貨の本というよりもポラロイド写真集として手元にある感じ。今でもインポッシブル・プロジェクトからポラロイドのフィルムが出ているけれど、どのくらいの人が使っているのだろうか。ここ数年でチェキが見直されているように、ポラロイドも見直されてもいいように思うけど、なかなか難しそう。というか、富士フィルムでポラロイドと同じくらいの大きさのチェキを出せばいいのにと思ってる。

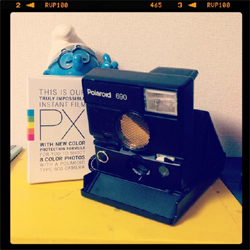

■特に集中して集めているわけではないけれど、ポラロイド写真の写真集は、今後もう新しいものが出ないと思うので見つけた時に買うようにしている。一応、どんな写真集が出ているのか調べたとこがあるけれど、それほどなかったしね。そういう意味では岡本仁や岡尾美代子の本は雑貨の本というよりもポラロイド写真集として手元にある感じ。今でもインポッシブル・プロジェクトからポラロイドのフィルムが出ているけれど、どのくらいの人が使っているのだろうか。ここ数年でチェキが見直されているように、ポラロイドも見直されてもいいように思うけど、なかなか難しそう。というか、富士フィルムでポラロイドと同じくらいの大きさのチェキを出せばいいのにと思ってる。 ■実を言うと、ikontaを修理に出している間、なんとなく、インポッシブル・プロジェクトのポラロイドフィルムを買ってしまった。でも、けっきょくポラロイドカメラを持って出かける機会もなく修理から戻ってきました。どういう時に持っていって何を取ればいいのかわからないんですよね。税込だと8枚で2500円くらいなので、1枚300円くらいになっちゃうということや、8枚しか撮れないのにあの大きなカメラを持っていくことを考えると、なかなか、ね。そもそも以前のフィルムでも人を撮るとぼやっとしてしまっていたので、子どもを撮るのは、どうかと思うし、どこかに出かけるわけでもないので、風景を撮る機会もないし、近所の風景を撮るのもなんだかなぁという気分になってしまいます。春になって日差しが強くなってきたら公園でピクニックするときとかに持っていってみようかしらん。

■実を言うと、ikontaを修理に出している間、なんとなく、インポッシブル・プロジェクトのポラロイドフィルムを買ってしまった。でも、けっきょくポラロイドカメラを持って出かける機会もなく修理から戻ってきました。どういう時に持っていって何を取ればいいのかわからないんですよね。税込だと8枚で2500円くらいなので、1枚300円くらいになっちゃうということや、8枚しか撮れないのにあの大きなカメラを持っていくことを考えると、なかなか、ね。そもそも以前のフィルムでも人を撮るとぼやっとしてしまっていたので、子どもを撮るのは、どうかと思うし、どこかに出かけるわけでもないので、風景を撮る機会もないし、近所の風景を撮るのもなんだかなぁという気分になってしまいます。春になって日差しが強くなってきたら公園でピクニックするときとかに持っていってみようかしらん。 ■ドーナツについて書かれたエッセイを中心にレシピや物語、詩などを収録したありそうでなかったアンソロジー。といってもドーナツだけでは、一冊の本にならなかったということで、堀江敏幸や林望、角野栄子、いしいしんじなど書き下ろしのものも多い。

■ドーナツについて書かれたエッセイを中心にレシピや物語、詩などを収録したありそうでなかったアンソロジー。といってもドーナツだけでは、一冊の本にならなかったということで、堀江敏幸や林望、角野栄子、いしいしんじなど書き下ろしのものも多い。 ■1月の初めに修理に出したikontaが戻ってきた。もともと壊れていたフィルムを巻くダイアルもスムーズになったのをはじめ、ところどころ剥げていた外側もきれいになり、ファインダーもちょっと鮮明になってうれしい。11月にフィルムが入っているかと思って巻いたら、動かなくなってしまい、無理やり巻いたりしてだましだまし使っていたのですが、やはりこれを機会に直すことにしてよかった。といっても、試し撮りして現像に出して実際に写真を見るまでは安心できないけど。ということは再来週か‥‥

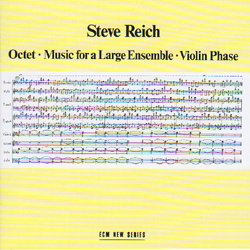

■1月の初めに修理に出したikontaが戻ってきた。もともと壊れていたフィルムを巻くダイアルもスムーズになったのをはじめ、ところどころ剥げていた外側もきれいになり、ファインダーもちょっと鮮明になってうれしい。11月にフィルムが入っているかと思って巻いたら、動かなくなってしまい、無理やり巻いたりしてだましだまし使っていたのですが、やはりこれを機会に直すことにしてよかった。といっても、試し撮りして現像に出して実際に写真を見るまでは安心できないけど。ということは再来週か‥‥ ■いろいろな音楽を気の向くままに聴いてきたせいで、本当に自分が何が好きで、何を買わなくちゃいけないのか、わからなくなってる。年が明けてからはミニマル・ミュージック(と初期の電子音楽)に夢中。もともとは前にも書いたように、エレクトロニカを聴こうと思っていたのだけど、ついエレクトロニカのルーツってなんだろうなんて考えながらYouTubeでいろいろ聴いているうちにはまってしまった感じ。といっても、ミニマル・ミュージックのほうは、基本のスティーブ・ライヒとかフィリップ・グラス、テリー・ライリーくらいしか聴けてないんですけどね。ミニマル四天王と呼ばれているわりにはラ・モンテ・ヤングのCDが手に入りにくい状態になってしまっているのはなぜだろう?

■いろいろな音楽を気の向くままに聴いてきたせいで、本当に自分が何が好きで、何を買わなくちゃいけないのか、わからなくなってる。年が明けてからはミニマル・ミュージック(と初期の電子音楽)に夢中。もともとは前にも書いたように、エレクトロニカを聴こうと思っていたのだけど、ついエレクトロニカのルーツってなんだろうなんて考えながらYouTubeでいろいろ聴いているうちにはまってしまった感じ。といっても、ミニマル・ミュージックのほうは、基本のスティーブ・ライヒとかフィリップ・グラス、テリー・ライリーくらいしか聴けてないんですけどね。ミニマル四天王と呼ばれているわりにはラ・モンテ・ヤングのCDが手に入りにくい状態になってしまっているのはなぜだろう? ■このシリーズを読むのも三冊目。夏の間に読もうと思っていたビール編ははまだ読めていない。さて、お弁当ですが、幸田文が「自分の過去にあるおにぎりの影をたどると、誰しも大抵ちょっとした一代記の材料になるのではないかと思ふ」と書いているのですが、それはお弁当全般に言えるのではないかと思う。「にぎにぎ頂戴とねだった幼い日から学校の運動会遠足、勤め先のグループでのハイキング、若い母として初子に握ってやるおむすび‥‥」とこの文に続くのだ。幸田文の文章はこのアンソロジーを言い当てているような気がします。そういう風に思うと、ここに収録されているものでも、女性が書いた文章のほうがおもしろい。

■このシリーズを読むのも三冊目。夏の間に読もうと思っていたビール編ははまだ読めていない。さて、お弁当ですが、幸田文が「自分の過去にあるおにぎりの影をたどると、誰しも大抵ちょっとした一代記の材料になるのではないかと思ふ」と書いているのですが、それはお弁当全般に言えるのではないかと思う。「にぎにぎ頂戴とねだった幼い日から学校の運動会遠足、勤め先のグループでのハイキング、若い母として初子に握ってやるおむすび‥‥」とこの文に続くのだ。幸田文の文章はこのアンソロジーを言い当てているような気がします。そういう風に思うと、ここに収録されているものでも、女性が書いた文章のほうがおもしろい。 ■タワーレコード渋谷店で行われた小島麻由美のレコ発ライブを見てきました。小島麻由美は「愛のポルターガイスト」くらいまではなんとなく聴いていてわりと好きだったのですが、それ以降は全然聴いてなくて、年末に友だちから恵比寿ガーデンホールでのライブのチケットをもらった勢いで、新しいアルバム「路上」を買ったり、年が明けたくらいから昔のアルバムも含めてよく聴いている。「路上」は、バックバンドが今までとは違い、ハッチ、カジヒデキ、塚本功のトリオになったせいか、アップテンポな曲もスローな曲も含めて、勢いがあっていい。ジャズやロックンロール、シャンソン、歌謡曲などの要素のブレンド具合が絶妙。ライブではMCのとぼけた感じと歌ってる時の感じのギャップがよかった。

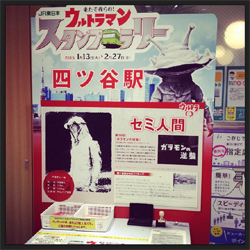

■タワーレコード渋谷店で行われた小島麻由美のレコ発ライブを見てきました。小島麻由美は「愛のポルターガイスト」くらいまではなんとなく聴いていてわりと好きだったのですが、それ以降は全然聴いてなくて、年末に友だちから恵比寿ガーデンホールでのライブのチケットをもらった勢いで、新しいアルバム「路上」を買ったり、年が明けたくらいから昔のアルバムも含めてよく聴いている。「路上」は、バックバンドが今までとは違い、ハッチ、カジヒデキ、塚本功のトリオになったせいか、アップテンポな曲もスローな曲も含めて、勢いがあっていい。ジャズやロックンロール、シャンソン、歌謡曲などの要素のブレンド具合が絶妙。ライブではMCのとぼけた感じと歌ってる時の感じのギャップがよかった。 ■ウルトラマン・スタンプラリーが首都圏のJRを駅で2月の終わりまで行われていますが、我が家も小さな男の子がいる家庭としてやっぱり盛り上がってしまい、日曜日に西荻から東京までの総武線、東京から浜松町までの山手線を各駅停車し、スタンプを押してきました。改札を出たところにスタンプ台があるのですが、複数改札がある場合は、駅を降りた時にスタンプ台がどこにあるのか分からなかったり、ある駅では電車の最後尾のほうに改札があったのに、次の駅では先頭のほうに改札があったりして、意外と大変でした。予定では、総武線の後、東京駅から山手線を一周するつもりでしたが、時間切れで打ち切り。コンプリートを目指しているわけではないので、まぁいいんじゃないかと。

■ウルトラマン・スタンプラリーが首都圏のJRを駅で2月の終わりまで行われていますが、我が家も小さな男の子がいる家庭としてやっぱり盛り上がってしまい、日曜日に西荻から東京までの総武線、東京から浜松町までの山手線を各駅停車し、スタンプを押してきました。改札を出たところにスタンプ台があるのですが、複数改札がある場合は、駅を降りた時にスタンプ台がどこにあるのか分からなかったり、ある駅では電車の最後尾のほうに改札があったのに、次の駅では先頭のほうに改札があったりして、意外と大変でした。予定では、総武線の後、東京駅から山手線を一周するつもりでしたが、時間切れで打ち切り。コンプリートを目指しているわけではないので、まぁいいんじゃないかと。