■新宿や浅草などの近いところから故郷の広島、北海道、名古屋、鹿児島などの日本各地、そしてサンディエゴやダブリンまで、さまざまな場所での飲み歩き記。一応3部に分かれており「味な話」では、各地のおいしい食べ物が取り上げられており、「酔虎伝」ではビール、ワインを中心とした話と旅先で飲んだお酒のこと、3部の「ほろ酔い旅日記」は、旅の話を中心につづられている。食べ物から旅へのグラデーションになってるとも言えるか?適当。

■新宿や浅草などの近いところから故郷の広島、北海道、名古屋、鹿児島などの日本各地、そしてサンディエゴやダブリンまで、さまざまな場所での飲み歩き記。一応3部に分かれており「味な話」では、各地のおいしい食べ物が取り上げられており、「酔虎伝」ではビール、ワインを中心とした話と旅先で飲んだお酒のこと、3部の「ほろ酔い旅日記」は、旅の話を中心につづられている。食べ物から旅へのグラデーションになってるとも言えるか?適当。

といっても、前にも書いたような気がするけど、コミマサさんのこの手のエッセイは、基本的にはどれも同じような話だし、まったく同じ話も出てくるわけですが、飲み屋のカウンターでいろいろ昔話を聞いてる感じでいい。でもやっぱりおもしろいのは、新宿、浅草、そして子どもの頃に過ごした広島や若い頃に帰るお金がなく1年間くらい過ごしたという北陸、ヌード劇場に出てたという神戸など、長期で滞在した(あるいは住んだ)場所の話なんですよねぇ。

そういえばテレビで、ローカル路線のバスを乗り継いで目的地に行くって番組やってるみたいですけど、バス乗り継いでいくのに目的地とか期間を決めちゃダメですって。

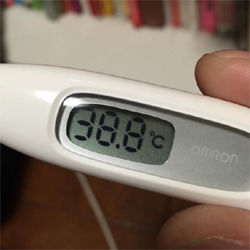

■3月は人生初のインフルエンザにかかってしまい、何もできず、という感じでした。しかも家族4人‥‥。1回38度以上の熱が出て、次の日には37度後半くらいまで下がって、3日ぐらい続いたのですが、普通の風邪でも39度のとかの熱が2、3日続くタイプなので、症状としてはそんなにつらくはなかったかな、と。ただインフルが治ってからも、なぜか1週間くらい夜になると熱が出続けたので、パソコンを立ち上げる気力もなく、ぼぉっとテレビとか見て、10時前に寝る生活をしていました。夜、テレビのニュースとかを見つつ、だらだら過ごすなんて何年ぶりでしょうかね。ほんと本の入力や表紙のスキャン、サイトの更新などをまったくしないと楽ですネ。

■3月は人生初のインフルエンザにかかってしまい、何もできず、という感じでした。しかも家族4人‥‥。1回38度以上の熱が出て、次の日には37度後半くらいまで下がって、3日ぐらい続いたのですが、普通の風邪でも39度のとかの熱が2、3日続くタイプなので、症状としてはそんなにつらくはなかったかな、と。ただインフルが治ってからも、なぜか1週間くらい夜になると熱が出続けたので、パソコンを立ち上げる気力もなく、ぼぉっとテレビとか見て、10時前に寝る生活をしていました。夜、テレビのニュースとかを見つつ、だらだら過ごすなんて何年ぶりでしょうかね。ほんと本の入力や表紙のスキャン、サイトの更新などをまったくしないと楽ですネ。

と、そんなことを言っても、4月、5月はイベント出店が続くので、いつまでもだらだらしていないで、そろそろ本腰を入れて準備をしなくては‥‥。

それにしてもインフルエンザのせいで漣くんの卒園式に出られなかったのは痛かった‥‥

■ところで、今、子どもたちの中で深海生物ブームが来ていて、ことあるごとに図書館で図鑑を借りたり、自分でも買ってみたり、ダイオウグソクムシやダイオウイカ、メンダコなどを折り紙で作ってみたりしてるので、思い切って3連休に江の島の水族館へ行ってきました。江ノ島水族館は、しんかい2000という潜水調査船の展示や深海生物のコーナーが充実してるんですよね。

■ところで、今、子どもたちの中で深海生物ブームが来ていて、ことあるごとに図書館で図鑑を借りたり、自分でも買ってみたり、ダイオウグソクムシやダイオウイカ、メンダコなどを折り紙で作ってみたりしてるので、思い切って3連休に江の島の水族館へ行ってきました。江ノ島水族館は、しんかい2000という潜水調査船の展示や深海生物のコーナーが充実してるんですよね。

しかし春休みの3連休ということでめちゃくちゃ混んでて、ゆっくり見る雰囲気ではなく、子どもたちもじっくり楽しめたのかどうか微妙でした。それでもメンダコやフトツノザメ、タカアシガニを見たり、ダイオウグソクムシにさわったりできるコーナーでは何度も行ったり来たりしていましたけどね。しばらく深海生物ブームが続くようだったら、また行ってみようかな、なんて思ってます。

10代後半くらいの女の子がメンダコを見て「かわいい」といか言いながら、写真を撮っていたのにはびっくりしました。ちょっと前にダイオウイカが注目されてましたけど、深海生物って流行ってるんですかねぇ。

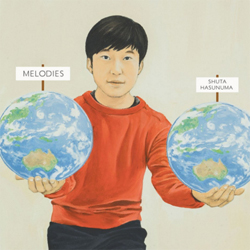

■最近、通勤の行きはガールポップ、帰りは蓮沼執太の「メロディーズ」を聴くという毎日が続いている。去年のウワノソラ’67くらい聴きこみそうな勢いです。そんな勢いにのって渋谷のタワーレコードでやっているインストアライブに行ってきました。

■最近、通勤の行きはガールポップ、帰りは蓮沼執太の「メロディーズ」を聴くという毎日が続いている。去年のウワノソラ’67くらい聴きこみそうな勢いです。そんな勢いにのって渋谷のタワーレコードでやっているインストアライブに行ってきました。 ■小金井で曜日ごとお店の軒先や小金井公園などに移動して屋台で営業している珈琲屋さん、出茶屋さんの本。Webサイト「かもめの本棚online」に連載されていたエッセイをまとめたもの。

■小金井で曜日ごとお店の軒先や小金井公園などに移動して屋台で営業している珈琲屋さん、出茶屋さんの本。Webサイト「かもめの本棚online」に連載されていたエッセイをまとめたもの。 ■週末は、アトリエテンポのお米農家やまざき チャリティキャラバン東小金井へ。

■週末は、アトリエテンポのお米農家やまざき チャリティキャラバン東小金井へ。 ■安住敦は久保田万太郎と俳句の雑誌「春燈」を発行していた俳人、随筆家。その「春燈」の編集後記などに掲載された勤めを退職してからの日々をつづった身辺雑記が収録されてる。続けて読んでいると途中でちょっと飽きちゃったので、こういう本は2冊くらい平行して読むべきかも?

■安住敦は久保田万太郎と俳句の雑誌「春燈」を発行していた俳人、随筆家。その「春燈」の編集後記などに掲載された勤めを退職してからの日々をつづった身辺雑記が収録されてる。続けて読んでいると途中でちょっと飽きちゃったので、こういう本は2冊くらい平行して読むべきかも? ■今回の机は、どこかの製品化されている机を元に作ったらしく、高さも変えられるようになっている。「わりと広めにしたし、合板じゃないから高校生まで使えるよ」というけど、甥っ子が一人っ子に対してうちは2人なので部屋に2つ並べられない感じなのでちょっと困ってる。本人もうちに来て組み立てたら大きかったというのが分かり、どうしようかといういう感じでした。きちんと伝えなかったわたしが悪いですね。

■今回の机は、どこかの製品化されている机を元に作ったらしく、高さも変えられるようになっている。「わりと広めにしたし、合板じゃないから高校生まで使えるよ」というけど、甥っ子が一人っ子に対してうちは2人なので部屋に2つ並べられない感じなのでちょっと困ってる。本人もうちに来て組み立てたら大きかったというのが分かり、どうしようかといういう感じでした。きちんと伝えなかったわたしが悪いですね。 ■椅子のほうは、背もたれとか曲線にしなくてはいけないので、さすがに作るのは難しいということで、国分寺の古道具屋さん、kasugaiで購入。ネットで調べていて見つけたお店で、昨年に開店したばかりの新しいお店らしい。今はお店はないらしいのですが、もともとは店主の父親も古道具屋をやっていたらしく2代目ということ。国分寺の駅からも遠くないし、置いてあるものも落ち着いた感じのいいものが多かったし、どれもきれいに手入れされていたので、国分寺に行ったときはできるだけ寄るようにしたい。

■椅子のほうは、背もたれとか曲線にしなくてはいけないので、さすがに作るのは難しいということで、国分寺の古道具屋さん、kasugaiで購入。ネットで調べていて見つけたお店で、昨年に開店したばかりの新しいお店らしい。今はお店はないらしいのですが、もともとは店主の父親も古道具屋をやっていたらしく2代目ということ。国分寺の駅からも遠くないし、置いてあるものも落ち着いた感じのいいものが多かったし、どれもきれいに手入れされていたので、国分寺に行ったときはできるだけ寄るようにしたい。 ■永井龍男が、横光賞を受賞した時のことや柳田国男のこと、早稲田界隈のこと、広島旅行のことなど特にテーマもない随筆集。タイトルとなっている「在所言葉」は、生まれ故郷の福山市の方言についてつづったもので、しゃべることばをそのまま文章にすることで、方言のコミカルな部分やリズミカルな部分をうまく引き出している。

■永井龍男が、横光賞を受賞した時のことや柳田国男のこと、早稲田界隈のこと、広島旅行のことなど特にテーマもない随筆集。タイトルとなっている「在所言葉」は、生まれ故郷の福山市の方言についてつづったもので、しゃべることばをそのまま文章にすることで、方言のコミカルな部分やリズミカルな部分をうまく引き出している。 ■最近はあんまり新譜も買ってなくて、欲しいと思っているCDが何枚もたまっている状態なのだけれど、年明けにタワーレコードのポイントが失効するということで、METAFIVEの「META」と蓮沼執太の「メロディーズ」を買って、通勤時間はそればかり聴いている。

■最近はあんまり新譜も買ってなくて、欲しいと思っているCDが何枚もたまっている状態なのだけれど、年明けにタワーレコードのポイントが失効するということで、METAFIVEの「META」と蓮沼執太の「メロディーズ」を買って、通勤時間はそればかり聴いている。 ■蓮沼執太の「メロディーズ」は、全曲蓮沼執太のヴォーカルを前面に出したアルバム。わたしは、「POP OOGA」で蓮沼執太を知って、「HOORAY」「OK Bamboo」「Shuta Hasunuma」と遡っていったクチなのですが、その後、バンド編成の蓮沼執太チーム、それを拡大した蓮沼執太フィルを経て、こんなさわやかなヴォーカルアルバムにたどり着くなんて思ってもいなかったです。

■蓮沼執太の「メロディーズ」は、全曲蓮沼執太のヴォーカルを前面に出したアルバム。わたしは、「POP OOGA」で蓮沼執太を知って、「HOORAY」「OK Bamboo」「Shuta Hasunuma」と遡っていったクチなのですが、その後、バンド編成の蓮沼執太チーム、それを拡大した蓮沼執太フィルを経て、こんなさわやかなヴォーカルアルバムにたどり着くなんて思ってもいなかったです。 ■「コーヒーと恋愛」がちくま文庫から再刊されたときはおおと思う一方でなんで今?という疑問もあったけど、その後も「てんやわんや」「娘と私」と、獅子文六の本が次々と出ているのにちょっとびっくりしている。「七時間半」は、映画化された「特急にっぽん」はラピュタで見たけれど、本の方は読んでなかったので文庫化はうれしい。内容としては、東京から大阪までの七時間半の間に繰り広げられる恋のゆくえをめぐるドタバタ喜劇。食堂車のコック、美人の添乗員、堅実な経理係、大阪商人の社長、軟弱な大学院生‥‥など、主要な登場人物をはじめ、脇役にいたるまでこれでもかというくらいわかりやすいキャラクター、並行して総理大臣が乗りあわせ爆弾騒ぎまで起きるなど、相変わらずのエンターテイメントな作品で理屈なしで楽しめます。今、食堂車がついている電車ってどのくらいにあるのかわかりませんが、食堂車でビール飲みながら車窓の景色を眺めたりしたい。

■「コーヒーと恋愛」がちくま文庫から再刊されたときはおおと思う一方でなんで今?という疑問もあったけど、その後も「てんやわんや」「娘と私」と、獅子文六の本が次々と出ているのにちょっとびっくりしている。「七時間半」は、映画化された「特急にっぽん」はラピュタで見たけれど、本の方は読んでなかったので文庫化はうれしい。内容としては、東京から大阪までの七時間半の間に繰り広げられる恋のゆくえをめぐるドタバタ喜劇。食堂車のコック、美人の添乗員、堅実な経理係、大阪商人の社長、軟弱な大学院生‥‥など、主要な登場人物をはじめ、脇役にいたるまでこれでもかというくらいわかりやすいキャラクター、並行して総理大臣が乗りあわせ爆弾騒ぎまで起きるなど、相変わらずのエンターテイメントな作品で理屈なしで楽しめます。今、食堂車がついている電車ってどのくらいにあるのかわかりませんが、食堂車でビール飲みながら車窓の景色を眺めたりしたい。 ■1月の泥酔ファンクラブでひさびさにレコードを回しました。夏にやったイン・ザ・パシフィックの100回記念以来なので半年ぶりくらい。普段、そんなにレコードを買っているわけでもないし、このくらいのペースがちょうどいい。時間もそんなに長くないし、レコードを持って行くのも楽。昔は22時から5、6時くらいまでで3人で回すというのがだいたい普通だったので、段ボールにレコード詰めて、リュックにシングル盤入れて移動したりしていたもんね~で、かける曲もイージーリスニングばかりで、あんまりお客さんのことを考えてなかったりする。聴きやすい、もしくは踊りやすいような流れはすごく考えるけどね。もうジャンルを広げていくのは無理なので、そろそろこの路線できちんと回せるようになりたい。まぁレギュラーでイベントしているわけでもないんで、なかなか詰め切れません。

■1月の泥酔ファンクラブでひさびさにレコードを回しました。夏にやったイン・ザ・パシフィックの100回記念以来なので半年ぶりくらい。普段、そんなにレコードを買っているわけでもないし、このくらいのペースがちょうどいい。時間もそんなに長くないし、レコードを持って行くのも楽。昔は22時から5、6時くらいまでで3人で回すというのがだいたい普通だったので、段ボールにレコード詰めて、リュックにシングル盤入れて移動したりしていたもんね~で、かける曲もイージーリスニングばかりで、あんまりお客さんのことを考えてなかったりする。聴きやすい、もしくは踊りやすいような流れはすごく考えるけどね。もうジャンルを広げていくのは無理なので、そろそろこの路線できちんと回せるようになりたい。まぁレギュラーでイベントしているわけでもないんで、なかなか詰め切れません。 [1]「Something’s Coming」-Button-Down Brass-

[1]「Something’s Coming」-Button-Down Brass- ■何年か前に、評論家ではなく作家や写真家自身が、写真について書いた本を読んでいたときに思い出して再読しようと思ってた本。このシリーズは、ジャン・フィリップ・トゥーサンとかの本も出てて1990年代半ばころにかなり話題になったけれど、あまのじゃくなんでその時には読んでいなくて、実際に読んだのは少しあとくらい。「幻のイマージュ」というタイトルに惹かれて手に取った記憶があります。多分、堀江敏幸の文章を読んだのはこの本が1番最初になると思うんだけど、もちろんその時は翻訳者として意識していないし、その何年後かに堀江敏幸の本に夢中になるなんて思いもしていませんでした。

■何年か前に、評論家ではなく作家や写真家自身が、写真について書いた本を読んでいたときに思い出して再読しようと思ってた本。このシリーズは、ジャン・フィリップ・トゥーサンとかの本も出てて1990年代半ばころにかなり話題になったけれど、あまのじゃくなんでその時には読んでいなくて、実際に読んだのは少しあとくらい。「幻のイマージュ」というタイトルに惹かれて手に取った記憶があります。多分、堀江敏幸の文章を読んだのはこの本が1番最初になると思うんだけど、もちろんその時は翻訳者として意識していないし、その何年後かに堀江敏幸の本に夢中になるなんて思いもしていませんでした。 ■年末年始は、お休みのギャラリーも多いので、写真展などに行けてませんが、年が明けてから、平林秀夫挿絵展 「コトバと言葉の間」と渡邉知樹展「花、花、ギガンテス、花」を見てきました。平林さんの挿絵展は、小金井でリアカーにコーヒーを淹れる用具一式を積んで、公園やお店の前などでコーヒーを淹れている出茶屋さんのエッセイ「今日も珈琲日和」の挿絵などを展示したもの。場所もいつも出茶屋さんが出ている平林さんの平屋で、絵を壁に展示するだけでなく、一つ一つ本を開くように絵を見れる形のものがあったりして、出茶屋さんのコーヒーや平林さんの作ったカレーを飲みながら、何度も見返してしまいました。鉛筆で細かいところまで丁寧に描かれているので、本を見た時とは印象が違って見えたり、一見すると、ちょっと怖い感じの絵もじっと見ているとユーモアが隠されていたりするのが興味深かったです。

■年末年始は、お休みのギャラリーも多いので、写真展などに行けてませんが、年が明けてから、平林秀夫挿絵展 「コトバと言葉の間」と渡邉知樹展「花、花、ギガンテス、花」を見てきました。平林さんの挿絵展は、小金井でリアカーにコーヒーを淹れる用具一式を積んで、公園やお店の前などでコーヒーを淹れている出茶屋さんのエッセイ「今日も珈琲日和」の挿絵などを展示したもの。場所もいつも出茶屋さんが出ている平林さんの平屋で、絵を壁に展示するだけでなく、一つ一つ本を開くように絵を見れる形のものがあったりして、出茶屋さんのコーヒーや平林さんの作ったカレーを飲みながら、何度も見返してしまいました。鉛筆で細かいところまで丁寧に描かれているので、本を見た時とは印象が違って見えたり、一見すると、ちょっと怖い感じの絵もじっと見ているとユーモアが隠されていたりするのが興味深かったです。 ■渡邉知樹くんの個展は、前回のにじ画廊以来かな。ピンクを基調とした抽象画で、ギャラリー自体がピンクに染まっているようでした。タイトルに「花」がついているように春らしい、ポジティブな雰囲気の絵が多く、ピンクの色自体もさまざまなピンクの色が使われていて、立体的というか浮き立ってくる感じでした。

■渡邉知樹くんの個展は、前回のにじ画廊以来かな。ピンクを基調とした抽象画で、ギャラリー自体がピンクに染まっているようでした。タイトルに「花」がついているように春らしい、ポジティブな雰囲気の絵が多く、ピンクの色自体もさまざまなピンクの色が使われていて、立体的というか浮き立ってくる感じでした。 ■樋口修吉は高校の頃よく読んでいた作家で、文献や多くの人の話を元にして時代背景を実在の人物や出来事を交えつつ、架空の主人公の話をのせるという作風が好きでした。神戸や横浜、そしてギャンブルに明け暮れたという銀座を舞台にしているというのも読んでいて楽しかった。

■樋口修吉は高校の頃よく読んでいた作家で、文献や多くの人の話を元にして時代背景を実在の人物や出来事を交えつつ、架空の主人公の話をのせるという作風が好きでした。神戸や横浜、そしてギャンブルに明け暮れたという銀座を舞台にしているというのも読んでいて楽しかった。 ■11/1は東小金井にあるアトリエテンポの1周年記念で行われた「家族の文化祭」に参加しました。子どもを連れた人が多く来るということで、これだけ絵本に絞ってお店を出すのは初めてじゃないかな、というくらい絵本を中心に本を持って行ったのですが、始まる前から道を通る人たちが絵本を眺めたりして、終了までたくさんの人に来ていただき、お店の前に人がいなくなる時間がまったくないという感じでした。お店の場所もライブのステージに近いところで、ちょっとしたスペースがあるところだったので、周りで子どもたちが遊んだり、駆け回ったりしてにぎやかな雰囲気になっていたのもよかったですね。まぁその中で1番うるさい声を出していたのは、うちの子とその友だちでしたけどね。

■11/1は東小金井にあるアトリエテンポの1周年記念で行われた「家族の文化祭」に参加しました。子どもを連れた人が多く来るということで、これだけ絵本に絞ってお店を出すのは初めてじゃないかな、というくらい絵本を中心に本を持って行ったのですが、始まる前から道を通る人たちが絵本を眺めたりして、終了までたくさんの人に来ていただき、お店の前に人がいなくなる時間がまったくないという感じでした。お店の場所もライブのステージに近いところで、ちょっとしたスペースがあるところだったので、周りで子どもたちが遊んだり、駆け回ったりしてにぎやかな雰囲気になっていたのもよかったですね。まぁその中で1番うるさい声を出していたのは、うちの子とその友だちでしたけどね。 ■そんなわけで、9月から自分が出るイベントもいくつかありつつ、幼稚園のお山のおまつりや遠足があったり、立川ルミネのあおぞらガーデンでショピンを見たり、三鷹にある国立天文台の星と宇宙の日、そしてとなりの星と森と絵本の家の秋まつりに行ったり、ICUや農工大など近くの大学の学祭があったり、はらっぱ祭りでマッコリを飲みすぎてハロウィンでふらふらしたり、府中刑務所の文化祭で、刑務所の中を見学したり、石田倉庫のアートな2日間があったり、と近くのイベントが盛りだくさんで、秋のお休みの日はなんだか慌ただしい。

■そんなわけで、9月から自分が出るイベントもいくつかありつつ、幼稚園のお山のおまつりや遠足があったり、立川ルミネのあおぞらガーデンでショピンを見たり、三鷹にある国立天文台の星と宇宙の日、そしてとなりの星と森と絵本の家の秋まつりに行ったり、ICUや農工大など近くの大学の学祭があったり、はらっぱ祭りでマッコリを飲みすぎてハロウィンでふらふらしたり、府中刑務所の文化祭で、刑務所の中を見学したり、石田倉庫のアートな2日間があったり、と近くのイベントが盛りだくさんで、秋のお休みの日はなんだか慌ただしい。 ■平岡篤頼はデュラスやパトリック・モディアノ、アラン・ロブ=グリエの翻訳で知られる仏文学者で、作家としても何冊か出していてこの「赤い罌粟の花」などで2回芥川賞候補にもなっている。また早稲田大学の教授でもあり、栗本薫、重松清、堀江敏幸、小川洋子、角田光代といった作家が教え子とのこと。そういえばなかなか出会えてないけど、堀江敏幸が長い解説を書いたという本もありました。

■平岡篤頼はデュラスやパトリック・モディアノ、アラン・ロブ=グリエの翻訳で知られる仏文学者で、作家としても何冊か出していてこの「赤い罌粟の花」などで2回芥川賞候補にもなっている。また早稲田大学の教授でもあり、栗本薫、重松清、堀江敏幸、小川洋子、角田光代といった作家が教え子とのこと。そういえばなかなか出会えてないけど、堀江敏幸が長い解説を書いたという本もありました。 ■日曜は立川ルミネの屋上でやっているあおぞらガーデンで、ショピンのライブを見た。あおぞらガーデンは近いし駅から出なくていいし、屋外なのでライブ中に子どもたちが騒いでもすぐに離れることができるので、ちょっと気になる人がいると見に行ってみようかという気分になる。反面、あぁJRの思うつぼだなとも思う。個人的にはBERGの件もあったりしてルミネに対してはあまりよく思っていないんですけどね。

■日曜は立川ルミネの屋上でやっているあおぞらガーデンで、ショピンのライブを見た。あおぞらガーデンは近いし駅から出なくていいし、屋外なのでライブ中に子どもたちが騒いでもすぐに離れることができるので、ちょっと気になる人がいると見に行ってみようかという気分になる。反面、あぁJRの思うつぼだなとも思う。個人的にはBERGの件もあったりしてルミネに対してはあまりよく思っていないんですけどね。 ■11月1日に東小金井のアトリエテンポで行われる【家族の文化祭~こどももおとなもいっしょにたのしむ。まなび、あそび、かさねる、わ。~】に参加します。アトリエテンポは、あたらしい日常料理 ふじわら(食堂)、dogdeco HOME(ペットグッズ)、ヤマコヤ(絵とデザイン)safuji(革小物)、coupe(革靴)という5組の作り手のアトリエが併設されたストアで、去年の11月に東小金井の駅の高架下にオープンしました。今回のイベントはオープン1周年を記念して食べものや手しごとのお店やライブ、ワークショップなど子供も大人も一緒に楽しめるイベントです。西東京の子どもがいる家庭の定番、COINNのライブもあります。カヌー犬ブックスは、いつもの料理関係の本は少なめで絵本などを中心に本を持って行きます。

■11月1日に東小金井のアトリエテンポで行われる【家族の文化祭~こどももおとなもいっしょにたのしむ。まなび、あそび、かさねる、わ。~】に参加します。アトリエテンポは、あたらしい日常料理 ふじわら(食堂)、dogdeco HOME(ペットグッズ)、ヤマコヤ(絵とデザイン)safuji(革小物)、coupe(革靴)という5組の作り手のアトリエが併設されたストアで、去年の11月に東小金井の駅の高架下にオープンしました。今回のイベントはオープン1周年を記念して食べものや手しごとのお店やライブ、ワークショップなど子供も大人も一緒に楽しめるイベントです。西東京の子どもがいる家庭の定番、COINNのライブもあります。カヌー犬ブックスは、いつもの料理関係の本は少なめで絵本などを中心に本を持って行きます。 ■テーマに合わせて食べ物についてのエッセイを収録したアンソロジー。今回のテーマは“そば”。大まかには自分の好きなそば屋の思い出とそば屋で飲む話が多いかな。あとはうどんとそばの比較とか。意外と自分でそばを打つ話がみなみらんぽうくらいしか書いてないのは、素人がそばを打つという趣味が最近のものだからか?ただ全編そばのわりに飽きずに楽しく読めるのは、そばそのものよりも、そのそば屋に行くまでのシチュエーションをつづっているものが多いからかもしれません。

■テーマに合わせて食べ物についてのエッセイを収録したアンソロジー。今回のテーマは“そば”。大まかには自分の好きなそば屋の思い出とそば屋で飲む話が多いかな。あとはうどんとそばの比較とか。意外と自分でそばを打つ話がみなみらんぽうくらいしか書いてないのは、素人がそばを打つという趣味が最近のものだからか?ただ全編そばのわりに飽きずに楽しく読めるのは、そばそのものよりも、そのそば屋に行くまでのシチュエーションをつづっているものが多いからかもしれません。 ■あと、10月3日にClub Heavenの20周年記念パーティに行ってきた。Club Heavenは六本木時代は知らなくて、吉祥寺に移ってきた時に友だちに誘われて行ったのが初めてなので1997年かな。2年くらいは毎月遊びに行って、朝まで遊んで、そのあとのデニーズまで行っていたものだけれど、2000年代はあまり行ってない。まぁ結婚もしたし、年齢的に朝まで遊んでるのがきつくなってきたってこともあるし、単にUKロックを聴かなくなったということもある。ちゃんと聴いてないので、実際、今回もこの曲聴いたことあるけど、まったくタイトル思い出せないって曲が多くてびっくりした。いや、だからこそ楽しいってこともある。Club Heavenのいいところは3人ともすごく音楽を知ってるのに、イベント自体はマニアックではないってところだなぁとあらためて思いました。

■あと、10月3日にClub Heavenの20周年記念パーティに行ってきた。Club Heavenは六本木時代は知らなくて、吉祥寺に移ってきた時に友だちに誘われて行ったのが初めてなので1997年かな。2年くらいは毎月遊びに行って、朝まで遊んで、そのあとのデニーズまで行っていたものだけれど、2000年代はあまり行ってない。まぁ結婚もしたし、年齢的に朝まで遊んでるのがきつくなってきたってこともあるし、単にUKロックを聴かなくなったということもある。ちゃんと聴いてないので、実際、今回もこの曲聴いたことあるけど、まったくタイトル思い出せないって曲が多くてびっくりした。いや、だからこそ楽しいってこともある。Club Heavenのいいところは3人ともすごく音楽を知ってるのに、イベント自体はマニアックではないってところだなぁとあらためて思いました。