■2003年から2006年にかけて「ダ・カーポ」に連載された日記をまとめた本。いろいろなところに出かけてはその街を歩き、疲れれば喫茶店で一服、昔からの友人と会い食事をしお酒飲み、新しく出る「ニューヨーカー」を楽しみに読む、そんな日々の暮らしがつづられている中で、歳を取ったことの嘆きがつぶやかれる。読むほうとしては70歳を過ぎて友人たちに囲まれて、かつ自分もアクティブに動く生活を送れるなんてうらやましい、という気がしてしまう。これを書いていた時の常盤新平といまほぼ同じ歳のの父親はどんな風に毎日を送っているのだろうか?自分が70歳になった時はどんな生活をしているのだろうか?なんてことを思ったりもする。お酒が飲めたらたまにはどこかに誘うのだけど、350mlひと缶で真っ赤になって横になってしまう人だからな(いいわけです)。

■2003年から2006年にかけて「ダ・カーポ」に連載された日記をまとめた本。いろいろなところに出かけてはその街を歩き、疲れれば喫茶店で一服、昔からの友人と会い食事をしお酒飲み、新しく出る「ニューヨーカー」を楽しみに読む、そんな日々の暮らしがつづられている中で、歳を取ったことの嘆きがつぶやかれる。読むほうとしては70歳を過ぎて友人たちに囲まれて、かつ自分もアクティブに動く生活を送れるなんてうらやましい、という気がしてしまう。これを書いていた時の常盤新平といまほぼ同じ歳のの父親はどんな風に毎日を送っているのだろうか?自分が70歳になった時はどんな生活をしているのだろうか?なんてことを思ったりもする。お酒が飲めたらたまにはどこかに誘うのだけど、350mlひと缶で真っ赤になって横になってしまう人だからな(いいわけです)。 ■6月はお父さんと川遊び、お祭りと幼稚園の行事があったせいで、毎週のように幼稚園のお父さんと飲んでました。週末にこんなに飲んでていいのだろうか?という気もしないでもないです。お父さんは子どもの幼稚園にそんなに関わる機会もなくて、それはそれで楽でいいのだけれど、お父さんたちと飲んだりするのは、友だちや会社の人とまた違った感じで楽しい。6時とかわりと早めの時間から飲み始めるので、けっこう飲んだ気になってもまだ10時過ぎとかっただりして、しかもそのまま自転車で帰れるのもいい。誰も終電を気にする人がいないので、たまに気が付けば1時過ぎ、とかになってる時もありますけどね。

■6月はお父さんと川遊び、お祭りと幼稚園の行事があったせいで、毎週のように幼稚園のお父さんと飲んでました。週末にこんなに飲んでていいのだろうか?という気もしないでもないです。お父さんは子どもの幼稚園にそんなに関わる機会もなくて、それはそれで楽でいいのだけれど、お父さんたちと飲んだりするのは、友だちや会社の人とまた違った感じで楽しい。6時とかわりと早めの時間から飲み始めるので、けっこう飲んだ気になってもまだ10時過ぎとかっただりして、しかもそのまま自転車で帰れるのもいい。誰も終電を気にする人がいないので、たまに気が付けば1時過ぎ、とかになってる時もありますけどね。

ちなみに今週末は下北沢のメンフィス兄弟でやっている泥酔ファンクラブに行く予定。これも今年卒園した幼稚園のお父さんが関わっているイベントだったりします。 ■毎月、遊びに行っているインザパシフィックで、半年ぶりにDJをしました。インザパシフィックも含めて音楽好きの人が集まるイベントはお客として行くのは、いろいろな音楽の話やレコードコレクターの話を聞けたりしてとても楽しいけれど、レコードをかけるほうになるとマニアックすぎて難しい。と言ってもレア盤とか買うような身分ではないので、自分の持っているレコードをかけるしかないわけで、いつものようにイージーリスニングを中心にジャズやソフトロック的なものをかけてみました。それでいいのかはもうわかりません。というわけでめずらしくプレイリストを載せておきます。(40分のセットで18曲!)

■毎月、遊びに行っているインザパシフィックで、半年ぶりにDJをしました。インザパシフィックも含めて音楽好きの人が集まるイベントはお客として行くのは、いろいろな音楽の話やレコードコレクターの話を聞けたりしてとても楽しいけれど、レコードをかけるほうになるとマニアックすぎて難しい。と言ってもレア盤とか買うような身分ではないので、自分の持っているレコードをかけるしかないわけで、いつものようにイージーリスニングを中心にジャズやソフトロック的なものをかけてみました。それでいいのかはもうわかりません。というわけでめずらしくプレイリストを載せておきます。(40分のセットで18曲!)

■First Set

「1.2.3」-Len Barry-

「Opus17」-The 4 Seasons-

「Walk On By」-The Four Freshmen-

「I Can’t Halp Myself」--

「How Sweet It Is」-O.S.T-

■Second Set

「Marrakesh Express」-Enoch Light-

「Comin’ Back」-Gabor Szabo-

「1.2.3」-Gene Bertoncini-

「Love So Fine」-Don Costa-

「Happiness Is」-The Anita Kerr Singers-

「Love Is Just Around The Corner」-The Ray Stanley Singers And Orchestra-

「Penelope」-O.S.T-

「The Candy Man」-Rodney Allen Rippy-

「When You’re Away From Me」-Michael Dees-

「Pretty」-Jack Jones-

「The Devil In Your Eyes」-Lou Rawls-

「Night Club」-Mose Allison-

「Sunday In New York」-Mark Murphy- ■【今日の一枚】「AGORA」-ドリス・モンテイロ-

■【今日の一枚】「AGORA」-ドリス・モンテイロ-

ワールドカップのブラジル開催を記念してユニバーサルから出ているブラジル1000のシリーズの一枚。ドリス・モンテイロはエレンコから出ているレコードを昔聴いた覚えがあるのだけれど、あまり記憶がないんですよねぇ‥‥

これは1976年のアルバムで、ドリス・モンテイロのうつむいた写真のブルーなジャケットがなんとなくジョニ・ミッチェルの「ブルー」を思い浮べてしまったりします。

こちらも「ブルー」と同じくイントロのギターカッティングと爽快なフルートが印象的な一曲目だけでノックアウトされてしまう。全体的にはボサノヴァというかサンバっぽい。ガットギターなどのアコースティックな楽器をベースに、エレピがからみアクセントのようにホーンセクションやストリングスが入る。ちょっと枯れた感じのくせのあるヴォーカルはボサノヴァには似合わないかもしれないけれど、サンバを基調としたこのサウンドには合ってると思う。そういえば60年代か70年代の歌謡曲の歌手でこんな声の人がいたような気もするけど、思い出せない。

あんまり気にしてなかった歌手ですが、ほかの70年代のアルバムもよさそう。

■一昨年くらいに写真についての本をまとめて読もうと思っていた時に、読み返そうと思ったら手元からなくなっててそのままになっていた本。前に読んだのは20代の前半なので、再読するのは20年以上ぶり。今も読んでいて作品が思い浮かばない写真家とか出てくるし、当時は多分なんにも分かってなかったんだろうなぁと思う。

■一昨年くらいに写真についての本をまとめて読もうと思っていた時に、読み返そうと思ったら手元からなくなっててそのままになっていた本。前に読んだのは20代の前半なので、再読するのは20年以上ぶり。今も読んでいて作品が思い浮かばない写真家とか出てくるし、当時は多分なんにも分かってなかったんだろうなぁと思う。 ■【今日の一枚】「E DEIXA O RELOGIO ANDER!」-OSMAR MILITO-

■【今日の一枚】「E DEIXA O RELOGIO ANDER!」-OSMAR MILITO- ■眼鏡を買い替えたら何人かの人に昭和の人みたいと言われてしまった。まぁ昭和の人なんですけどね(いや、そういう意味ではない、と思う)。視力がかなり悪いので、かけた感じがあんまりわからないまま買うので、冒険と言えば冒険。昔はそれに3万とかかけてたんだもんなぁ。

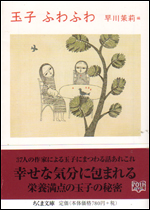

■眼鏡を買い替えたら何人かの人に昭和の人みたいと言われてしまった。まぁ昭和の人なんですけどね(いや、そういう意味ではない、と思う)。視力がかなり悪いので、かけた感じがあんまりわからないまま買うので、冒険と言えば冒険。昔はそれに3万とかかけてたんだもんなぁ。 ■早川茉莉で森茉莉をはじめ石井好子、福島慶子、三宅艶子、森田たま、中里恒子、住井すゑ、武田百合子、林芙美子、網野菊、池波正太郎、伊丹十三、吉田健一、嵐山光三郎、山本精一、池田満寿夫、北大路魯山人、向田邦子、色川武大、田村隆一、神吉拓郎、堀井和子、熊井明子、田辺聖子、松浦弥太郎、室生朝子、筒井ともみ、辰巳芳子、林望、村井弦斎‥‥など、37人の作家による玉子についてのエッセイをまとめたアンソロジー。最近、カレーやおやつなどテーマ別のアンソロジーが出ていたりするし、作家単体での食に関するエッセイも再発(?)されたりしていていろいろ読みたくなってしまいます。

■早川茉莉で森茉莉をはじめ石井好子、福島慶子、三宅艶子、森田たま、中里恒子、住井すゑ、武田百合子、林芙美子、網野菊、池波正太郎、伊丹十三、吉田健一、嵐山光三郎、山本精一、池田満寿夫、北大路魯山人、向田邦子、色川武大、田村隆一、神吉拓郎、堀井和子、熊井明子、田辺聖子、松浦弥太郎、室生朝子、筒井ともみ、辰巳芳子、林望、村井弦斎‥‥など、37人の作家による玉子についてのエッセイをまとめたアンソロジー。最近、カレーやおやつなどテーマ別のアンソロジーが出ていたりするし、作家単体での食に関するエッセイも再発(?)されたりしていていろいろ読みたくなってしまいます。

■先週末の金曜は半年ぶりくらいに西荻のハンサム食堂に行った。金曜くらいは早めにあがってちょっと寄り道をしつつどこかで飲んで帰りたい。いや、毎週飲んでますけどね。夕ごはん食べないで10時近くに会社出て慌てて寄り道して、荻窪とか西荻とか吉祥寺で12時くらいから終電を気にしながら飲むのは、なんだかなーという感じ。そこまでして飲みたいかというつっこみを自分にしつつ、まぁお腹はすいてるので‥‥

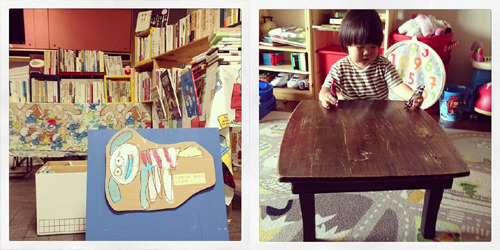

■先週末の金曜は半年ぶりくらいに西荻のハンサム食堂に行った。金曜くらいは早めにあがってちょっと寄り道をしつつどこかで飲んで帰りたい。いや、毎週飲んでますけどね。夕ごはん食べないで10時近くに会社出て慌てて寄り道して、荻窪とか西荻とか吉祥寺で12時くらいから終電を気にしながら飲むのは、なんだかなーという感じ。そこまでして飲みたいかというつっこみを自分にしつつ、まぁお腹はすいてるので‥‥ ■で、土曜は、国分寺の武蔵国分寺公園でやっていたクラフトマルシェへ。事前の情報なしに漣くんの幼稚園が終わった後、軽い気持ちで行ってみたけれど、出茶屋さんとか藤原奈緒さんの「あたらしい日常料理 ふじわら」と顔なじみの人が出店しててちょっとびっくり。熱かったのでアイスコーヒーを飲んだりかき氷を食べたり、芝生で遊んだり、置いてある絵本を読んだりイベント終了まで遊んでしまいました。メインのクラフトのお店はほとんど見れませんでした、すみません。ほんとは段ボールフリスビーのワークショップに参加したかったんですけどね‥‥

■で、土曜は、国分寺の武蔵国分寺公園でやっていたクラフトマルシェへ。事前の情報なしに漣くんの幼稚園が終わった後、軽い気持ちで行ってみたけれど、出茶屋さんとか藤原奈緒さんの「あたらしい日常料理 ふじわら」と顔なじみの人が出店しててちょっとびっくり。熱かったのでアイスコーヒーを飲んだりかき氷を食べたり、芝生で遊んだり、置いてある絵本を読んだりイベント終了まで遊んでしまいました。メインのクラフトのお店はほとんど見れませんでした、すみません。ほんとは段ボールフリスビーのワークショップに参加したかったんですけどね‥‥ ■橋本徹というとサバービアスイートまでで、フリーソウル以降はそれほどチェックはしてないし、アプレミディにもあまり行ってないくらいなので、今さら橋本徹の本を読むなんて思いもしなかったです。でもここに掲載されている日記のいくつかは、Webに載った時に読んでいた記憶があってちょっと懐かしい。この懐かしいという感じが、この間読んだ安田謙一の「ピントがボケる音」とはちょっと違って、自分の中で複雑な気持ちになってしまうのは、単にわたしの橋本徹/サバービアスイート/フリーソウルへの気持ちの問題ですかね。というか、わたしが単にひねくれた性格ってだけです。すみません。

■橋本徹というとサバービアスイートまでで、フリーソウル以降はそれほどチェックはしてないし、アプレミディにもあまり行ってないくらいなので、今さら橋本徹の本を読むなんて思いもしなかったです。でもここに掲載されている日記のいくつかは、Webに載った時に読んでいた記憶があってちょっと懐かしい。この懐かしいという感じが、この間読んだ安田謙一の「ピントがボケる音」とはちょっと違って、自分の中で複雑な気持ちになってしまうのは、単にわたしの橋本徹/サバービアスイート/フリーソウルへの気持ちの問題ですかね。というか、わたしが単にひねくれた性格ってだけです。すみません。

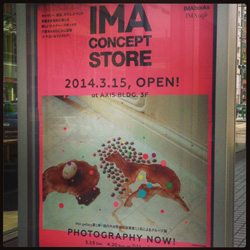

■最近はなんだか昼休みに外に出られなくてたいてい席でお弁当を食べながら作業をしたりしてるのですが、金曜はちょっと余裕があったので、外でごはんを食べるついでに、IMA CONCEPT STOREでやってる川内倫子とテリ・ワイフェンバックの「Gift」展をさらっと見てきました。

■最近はなんだか昼休みに外に出られなくてたいてい席でお弁当を食べながら作業をしたりしてるのですが、金曜はちょっと余裕があったので、外でごはんを食べるついでに、IMA CONCEPT STOREでやってる川内倫子とテリ・ワイフェンバックの「Gift」展をさらっと見てきました。 ■東京都内をはじめ日本の各地に出かけていって知らない駅でふらりと降りてお酒を飲んだりしつつ、踏切を鑑賞するそんなワンパターンな情景がつづられているだけなのになぜか飽きることなくその世界観にだんだんと引き込まれるような感じになるのが不思議。個人的には三鷹台と井之頭公園駅のあいだにある小さな踏切が出てきたのが懐かしかったです。

■東京都内をはじめ日本の各地に出かけていって知らない駅でふらりと降りてお酒を飲んだりしつつ、踏切を鑑賞するそんなワンパターンな情景がつづられているだけなのになぜか飽きることなくその世界観にだんだんと引き込まれるような感じになるのが不思議。個人的には三鷹台と井之頭公園駅のあいだにある小さな踏切が出てきたのが懐かしかったです。

■なんだかんだ言いつつも松浦弥太郎の本を読んでいるような気がしないでもない。実を言うと、もう一冊読んでみようと持っている本があったりもするので、近いうちにまた読むかもしれない。いや、もうあとに少し取っておこうか。

■なんだかんだ言いつつも松浦弥太郎の本を読んでいるような気がしないでもない。実を言うと、もう一冊読んでみようと持っている本があったりもするので、近いうちにまた読むかもしれない。いや、もうあとに少し取っておこうか。 ■原始人の洞窟(!)を起源とし、宿屋、イン、パブ、キャバレー、カフェ、ギャンゲット、ジャズ・クラブ‥‥と変化してきた20世紀初めまでのヨーロッパにおける酒場の通史を解説した本。チョーサー、シェイクスピア、ディケンズ、バルザック、シムノンなど同時代の文学や絵画を取り上げ、その中でどのように酒場が描かれていたのかについても紹介することで、当時の酒場の様子を具体的に浮かびあがらせているところが秀逸。

■原始人の洞窟(!)を起源とし、宿屋、イン、パブ、キャバレー、カフェ、ギャンゲット、ジャズ・クラブ‥‥と変化してきた20世紀初めまでのヨーロッパにおける酒場の通史を解説した本。チョーサー、シェイクスピア、ディケンズ、バルザック、シムノンなど同時代の文学や絵画を取り上げ、その中でどのように酒場が描かれていたのかについても紹介することで、当時の酒場の様子を具体的に浮かびあがらせているところが秀逸。 ■武蔵小金井に引越してきて、当然のことながら西東京の街によく行くようになったわけですが、中でも福生に行けるようになったのがうれしくて、引っ越したばかりの頃は、毎月第2週の日曜に行われているフリーマーケットにあわせてよく行ってました。青梅行きの電車にうまく乗れれば30分で行けてしまうので、新宿に出るのと変わらない。当時は第1週ははけのおいしい朝市、第2週は福生、第3週はニチニチ日曜市という感じで日曜日を過ごしていたような気がします。

■武蔵小金井に引越してきて、当然のことながら西東京の街によく行くようになったわけですが、中でも福生に行けるようになったのがうれしくて、引っ越したばかりの頃は、毎月第2週の日曜に行われているフリーマーケットにあわせてよく行ってました。青梅行きの電車にうまく乗れれば30分で行けてしまうので、新宿に出るのと変わらない。当時は第1週ははけのおいしい朝市、第2週は福生、第3週はニチニチ日曜市という感じで日曜日を過ごしていたような気がします。 ■4月に入ってからなんとなく慌ただしくてゆっくり昼休みをとれなかったので、タカイシイギャラリーでやっていたアーヴィング・ペンの「Cigarettes」展にようやく行けました。19日までなのでぎりぎり。

■4月に入ってからなんとなく慌ただしくてゆっくり昼休みをとれなかったので、タカイシイギャラリーでやっていたアーヴィング・ペンの「Cigarettes」展にようやく行けました。19日までなのでぎりぎり。 ■今、IMA CONCEPT STOREで行われているのはJason Evans、Charlotte Dumas、Marten Lange、Cristina De Middel、Inka Lindergard and Niclas Holmstrom、Nerhol、西野壮平、Ed Panar、題府基之、Luke Stephenson、Clare Strand、Scheltens & Abbenesという写真家12名によるグループ展。まったく知らない人ばかりですが、なんとなくポスターの写真にひかれて見てみました。この写真はJason Evansというイギリスの写真家の作品。ほかの写真も日常のささやかな風景の写真に丸いシールがはってあるというものでした。ぼんやりと雰囲気が似ているいくつかのセレクトショップや雑貨屋を思い浮かべてしまったけれど、なんというお店か忘れた。

■今、IMA CONCEPT STOREで行われているのはJason Evans、Charlotte Dumas、Marten Lange、Cristina De Middel、Inka Lindergard and Niclas Holmstrom、Nerhol、西野壮平、Ed Panar、題府基之、Luke Stephenson、Clare Strand、Scheltens & Abbenesという写真家12名によるグループ展。まったく知らない人ばかりですが、なんとなくポスターの写真にひかれて見てみました。この写真はJason Evansというイギリスの写真家の作品。ほかの写真も日常のささやかな風景の写真に丸いシールがはってあるというものでした。ぼんやりと雰囲気が似ているいくつかのセレクトショップや雑貨屋を思い浮かべてしまったけれど、なんというお店か忘れた。 ◆漣くん、5歳の誕生日とかなんとか

◆漣くん、5歳の誕生日とかなんとか ■なんとなく、仕事のほうが忙しくて、4月に入ってから家に着くのが11時、12時になることが多い。まぁこれまでわりとのんびり仕事してきたからいいんですが、雑記を書くまでの余裕はないッス。そんなわけで、一週間過ぎてしまいましたが、4月4日は漣くんの5歳の誕生日で、長崎から義母が遊びに来て、多摩動物園に行ったり、誕生日を祝ったりしてました。

■なんとなく、仕事のほうが忙しくて、4月に入ってから家に着くのが11時、12時になることが多い。まぁこれまでわりとのんびり仕事してきたからいいんですが、雑記を書くまでの余裕はないッス。そんなわけで、一週間過ぎてしまいましたが、4月4日は漣くんの5歳の誕生日で、長崎から義母が遊びに来て、多摩動物園に行ったり、誕生日を祝ったりしてました。 ■あっという間の一週間が過ぎてもう土曜。今週から幼稚園も始まったので、朝、漣くんを幼稚園に連れて行く。土曜日に幼稚園に来ると必ず会ってあいさつしていたお父さんがいなかったり(子どもの歳も知らないのでいつ卒園なのか分からない)、初めて会うお母さん、お父さんがいたり、今年初めての土曜ということもあって、おじいさんやおばあさんも一緒に来ていたり、ちょっと雰囲気が違う感じ。寂しいと言えば寂しいけど、土曜にあいさつするだけで、特に話したりするわけではなかったので、なんなんでしょうね。こういう春をあと何回繰り返すんだろう。と、頭の中はふわふわしてますが、今年もよろしくお願いします。

■あっという間の一週間が過ぎてもう土曜。今週から幼稚園も始まったので、朝、漣くんを幼稚園に連れて行く。土曜日に幼稚園に来ると必ず会ってあいさつしていたお父さんがいなかったり(子どもの歳も知らないのでいつ卒園なのか分からない)、初めて会うお母さん、お父さんがいたり、今年初めての土曜ということもあって、おじいさんやおばあさんも一緒に来ていたり、ちょっと雰囲気が違う感じ。寂しいと言えば寂しいけど、土曜にあいさつするだけで、特に話したりするわけではなかったので、なんなんでしょうね。こういう春をあと何回繰り返すんだろう。と、頭の中はふわふわしてますが、今年もよろしくお願いします。 ■幼稚園が終わった後は、子どもたちが幼稚園の友だちと花見に行くということだったので、一人で吉祥寺や高円寺、荻窪などを回る。高円寺に来るとつい4丁目カフェでごはんを食べてしまっているけど、今日は、何人かの友だちがツイッターですすめていたyummyでグリーンドライカレーを食べる。ここは吉祥寺のサムタイムで働いていた人が開店したお店とのことで、店内にはたくさんのレコードやCDが置いてあったり、ピアノやウッドベースが置いてあって、夜はライブなども行われているようです。

■幼稚園が終わった後は、子どもたちが幼稚園の友だちと花見に行くということだったので、一人で吉祥寺や高円寺、荻窪などを回る。高円寺に来るとつい4丁目カフェでごはんを食べてしまっているけど、今日は、何人かの友だちがツイッターですすめていたyummyでグリーンドライカレーを食べる。ここは吉祥寺のサムタイムで働いていた人が開店したお店とのことで、店内にはたくさんのレコードやCDが置いてあったり、ピアノやウッドベースが置いてあって、夜はライブなども行われているようです。 ■ちょっといつもと違う通りを通ってみたら権ノ助という古道具屋さんを発見。大正・昭和の古道具・和家具がメインで、いい感じの本棚や本立ても置いてあり、値段もそれほど高くない。いや、そんなものを買っている場合ではないので、とりいそぎ、三ツ矢サイダーのノベルティグラスを購入。ノベルティグラスは、最初はアンクルトリスグッズのいつとして買っていたのだけれど、最近は手を広げてしまっている。西荻とかに住んでたら、いろいろなところで見つけてしょっちゅう買ってしまうそうだけれど、今はそういうこともないのでいいんじゃないかと。このほかにもいくつかノベルティグラスが置いてありましたが、なんでサイダーのグラスで吹き出しみたいなマークなのか分からないところが気に入った次第。

■ちょっといつもと違う通りを通ってみたら権ノ助という古道具屋さんを発見。大正・昭和の古道具・和家具がメインで、いい感じの本棚や本立ても置いてあり、値段もそれほど高くない。いや、そんなものを買っている場合ではないので、とりいそぎ、三ツ矢サイダーのノベルティグラスを購入。ノベルティグラスは、最初はアンクルトリスグッズのいつとして買っていたのだけれど、最近は手を広げてしまっている。西荻とかに住んでたら、いろいろなところで見つけてしょっちゅう買ってしまうそうだけれど、今はそういうこともないのでいいんじゃないかと。このほかにもいくつかノベルティグラスが置いてありましたが、なんでサイダーのグラスで吹き出しみたいなマークなのか分からないところが気に入った次第。 ◆日曜日ははけのおいしい朝市参加させていただきました

◆日曜日ははけのおいしい朝市参加させていただきました ■日曜日は東京江戸たてもの園で行われたはけのおいしい朝市に参加しました。はけ市にしてはめずらしく(初めて)、始まってから本降りの雨、強風が吹き荒れて春の嵐の中の開催となってしまいました。そんな雨の中でもたくさんの人が遊びに来ていただきほんとうにありがとうございました。

■日曜日は東京江戸たてもの園で行われたはけのおいしい朝市に参加しました。はけ市にしてはめずらしく(初めて)、始まってから本降りの雨、強風が吹き荒れて春の嵐の中の開催となってしまいました。そんな雨の中でもたくさんの人が遊びに来ていただきほんとうにありがとうございました。 ◆絵本縁日@星と森と絵本の家

◆絵本縁日@星と森と絵本の家

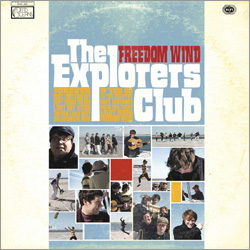

■今日のBGMは、The Explorers Clubの「Freedom Wind」。2008年のアルバムなのだけれど、もう何年も洋楽の新譜ってちゃんとチェックしてないので最近知りました。ジャケットでも分かるように1曲目から、ストレートなビーチボーイズリスペクトで、しかもかなり完成度が高い。いや、完成度が高すぎてちょっと笑っちゃうくらいでもある。完全に60年代マナーでありながらなんとなく2000年代の音のような気がするし、かといって、60年代のサウンドを2000年代の音楽として再構築しなおしているわけでもないので、もうこれがいつの時代の音楽なのかまったく分からなくなってしまう。そういう意味では普遍的ななのかも知れないけれど、これを若い人が聴いてどのように思うのかも想像つかない。

■今日のBGMは、The Explorers Clubの「Freedom Wind」。2008年のアルバムなのだけれど、もう何年も洋楽の新譜ってちゃんとチェックしてないので最近知りました。ジャケットでも分かるように1曲目から、ストレートなビーチボーイズリスペクトで、しかもかなり完成度が高い。いや、完成度が高すぎてちょっと笑っちゃうくらいでもある。完全に60年代マナーでありながらなんとなく2000年代の音のような気がするし、かといって、60年代のサウンドを2000年代の音楽として再構築しなおしているわけでもないので、もうこれがいつの時代の音楽なのかまったく分からなくなってしまう。そういう意味では普遍的ななのかも知れないけれど、これを若い人が聴いてどのように思うのかも想像つかない。