■戸板康二というと歌舞伎や新劇・新派の批評家として知られていますが、慶応の先生や友人から明治製菓のPR誌「スイート」の編集に携わった際に出会った作家、後年、推理作家としてデビューした作家仲間など、幅広い交友関係の中から「わが先人」25人、「わが交友」17人のエピソードが収録されている。

■戸板康二というと歌舞伎や新劇・新派の批評家として知られていますが、慶応の先生や友人から明治製菓のPR誌「スイート」の編集に携わった際に出会った作家、後年、推理作家としてデビューした作家仲間など、幅広い交友関係の中から「わが先人」25人、「わが交友」17人のエピソードが収録されている。

■7月12日は府中競馬場の花火大会へ。いつもは3連休あたりでやっていたのですが、今年はちょっと早い。日程を聞いたときはまだ梅雨が明けない時期だし、どうなんだろうと思ったけれど、30度を超える晴れになり、逆に外に出るのがつらいくらい。冬から春もそうだけど、気温がグラデーションで変わっていくということがだんだんなくなりつつあるのね。 一緒に行く予定だった幼稚園の友だちが来られなくなったので、結局、いつもの男子会3人。3時半くらいに会場に着いて、場所をとって遊戯で遊んだり、水遊びをしたりしつつ花火を見るが、7時半スタートなのでスタートまでが長い。で、始まってみると場所取りを間違えて、打ち上げられた花火が半分木に隠れてしまうという状況という‥‥。近くで打ち上げられているので、花火も大きいし音も大きいので子どもたちもだんだん盛り上がり、最後は前に出て全部が見れるところに移動して盛り上がりました。いろんなところに行くたびにどんどん楽しめる年齢になっていくな、と思う。お父さんは、家から持ってきた500mlのビール缶を一人で4本も飲んでしまい、自分でもちょっとあきれる。

一緒に行く予定だった幼稚園の友だちが来られなくなったので、結局、いつもの男子会3人。3時半くらいに会場に着いて、場所をとって遊戯で遊んだり、水遊びをしたりしつつ花火を見るが、7時半スタートなのでスタートまでが長い。で、始まってみると場所取りを間違えて、打ち上げられた花火が半分木に隠れてしまうという状況という‥‥。近くで打ち上げられているので、花火も大きいし音も大きいので子どもたちもだんだん盛り上がり、最後は前に出て全部が見れるところに移動して盛り上がりました。いろんなところに行くたびにどんどん楽しめる年齢になっていくな、と思う。お父さんは、家から持ってきた500mlのビール缶を一人で4本も飲んでしまい、自分でもちょっとあきれる。

■で、台風のせいで雨降りが続いた平日が過ぎ三連休。初日は、In The Pacificの100回記念ということでいつもの第三水曜ではなく、土曜18時からの拡大版。わたしもゲストでDJさせていただきました。 セットリストは以下の通り。今回はビーチボーイズに影響を受けたコーラスグループ~ガールグループを挟んで、ナイアガラぽい歌謡曲、そして最後はウワノソラ’67という流れ。曲数はちょっと少なめです。いつも2分台、時には1分台のイージリスニングばかりかけているので、普通の曲をかけると、余裕があって楽しいですねー。(それでも12曲かけてるので平均にすると3分切るのかー)

セットリストは以下の通り。今回はビーチボーイズに影響を受けたコーラスグループ~ガールグループを挟んで、ナイアガラぽい歌謡曲、そして最後はウワノソラ’67という流れ。曲数はちょっと少なめです。いつも2分台、時には1分台のイージリスニングばかりかけているので、普通の曲をかけると、余裕があって楽しいですねー。(それでも12曲かけてるので平均にすると3分切るのかー)

[1]「Here Today」(The Robb Storme Group)

[2]「Papa Oom Mow Mow」(The Freshmen)

[3]「Melt All Your Troubles Away」(Magic Lantern)[4]「Move It A Little Closer Baby」(Harmony Grass)

[5]「It’s Happening World」(Lesley Gore)

[6]「One Fine Day」(The Chiffons)

[7]「Society Girl」(Rag Dolls) [8]「悲しきウェザーガール」(レインボーシスターズ)

[8]「悲しきウェザーガール」(レインボーシスターズ)

[9]「ファンレター」(岡本舞子)

[10]「悲しきカレッジボーイ」(北原佐和子)

[11]「薔薇と毒薬」(高岡早紀)

[12]「シェリーに首ったけ」(ウワノソラ’67)

個人的にハプニングがあって、自分が回し終えた8時に、来てくれた人にあいさつもほとんどできず、帰ってしまったのだけど、FBとかインスタをあとから見たらなつかしい人とかもたくさん来てて、ちょっとザンネン。まぁ仕方ない事情だったので、あきらめて次回会える日を楽しみにしてます。

来月からはまた第三水曜。これからもいい音楽聴いて、みんなと会って話して、お酒飲んで、楽しませていただきますので、よろしくお願いしますー

■中山岩太は、なんとなく昔から写真集を買おうと思いつつも手に入れる機会がなかった写真家。といってもよく知っているわけでもなく有名な「上海からきた女」くらいしか知らない。この写真は高校くらいの時、ジャズを聴き始めたころに、ピート・ハミルが選曲した(してるのかな?わからない)、古いジャズのコンピレーションのジャケットに使われていたのをきっかけに知りました。もともと写真に興味があったわけではないので、レコードジャケットに使われた写真から知った写真家って多い。エリオット・アーウィット(フェアグランド・アトラクション)とか、ロバート・フランク(ローリング・ストーンズの「メイン・ストリートのならず者」)とか、ラルティーグ(誰か忘れた。フランスの)とか‥‥って思い浮かべてみたけど、あんまり思い浮かびませんでした。まぁわたしの写真家知識なんて、ほとんど「スタジオヴォイス」から得たものですよ。

■中山岩太は、なんとなく昔から写真集を買おうと思いつつも手に入れる機会がなかった写真家。といってもよく知っているわけでもなく有名な「上海からきた女」くらいしか知らない。この写真は高校くらいの時、ジャズを聴き始めたころに、ピート・ハミルが選曲した(してるのかな?わからない)、古いジャズのコンピレーションのジャケットに使われていたのをきっかけに知りました。もともと写真に興味があったわけではないので、レコードジャケットに使われた写真から知った写真家って多い。エリオット・アーウィット(フェアグランド・アトラクション)とか、ロバート・フランク(ローリング・ストーンズの「メイン・ストリートのならず者」)とか、ラルティーグ(誰か忘れた。フランスの)とか‥‥って思い浮かべてみたけど、あんまり思い浮かびませんでした。まぁわたしの写真家知識なんて、ほとんど「スタジオヴォイス」から得たものですよ。 ■そういえば6月に銀座で社員大会があって、4時前に解散、だったので、ついでにライカギャラリー東京でやっていたエリオット・アーウィットの写真展「NIPPON」を見てきました。

■そういえば6月に銀座で社員大会があって、4時前に解散、だったので、ついでにライカギャラリー東京でやっていたエリオット・アーウィットの写真展「NIPPON」を見てきました。 ■文庫本オリジナルの鉄道紀行エッセイ集。待ち合わせの東京駅で飲み、電車の中で持ち込んだお酒を飲み、飲みきったら駅で買い、金沢をはじめいつも行く土地でおいしいもの食べ、飲むという旅がつづられている。

■文庫本オリジナルの鉄道紀行エッセイ集。待ち合わせの東京駅で飲み、電車の中で持ち込んだお酒を飲み、飲みきったら駅で買い、金沢をはじめいつも行く土地でおいしいもの食べ、飲むという旅がつづられている。 ■さて、すでに7月ですが、6月は幼稚園の行事で追われた感じでした。川遊びと幼稚園でやるおまつりという大きなイベントが2つありつつ。おまつりではおとうさんのバンド演奏があって、5月の終わりからその練習のために毎週土曜日に夜の幼稚園に行ったり‥‥まぁバンドの練習は、私は演奏はしないので、自分で何本かビールを持っていって半分飲みに行く感じなんですけどね。

■さて、すでに7月ですが、6月は幼稚園の行事で追われた感じでした。川遊びと幼稚園でやるおまつりという大きなイベントが2つありつつ。おまつりではおとうさんのバンド演奏があって、5月の終わりからその練習のために毎週土曜日に夜の幼稚園に行ったり‥‥まぁバンドの練習は、私は演奏はしないので、自分で何本かビールを持っていって半分飲みに行く感じなんですけどね。 ■6月6日は、幼稚園の行事の隙間を縫って、Club Heavenのススキさんの50歳のバースデーパーティに行ってきました(もう1か月も前のことですね‥‥)。今でも時々あってる人から、久しぶりに会う人、そして顔は見たことあったけれど話したことのなかった人までたくさんの人が集まって、ソウマさん、メキシコさんのDJや、ライブで盛り上がりました。

■6月6日は、幼稚園の行事の隙間を縫って、Club Heavenのススキさんの50歳のバースデーパーティに行ってきました(もう1か月も前のことですね‥‥)。今でも時々あってる人から、久しぶりに会う人、そして顔は見たことあったけれど話したことのなかった人までたくさんの人が集まって、ソウマさん、メキシコさんのDJや、ライブで盛り上がりました。 ■2008年の夏から2年で10回を数えるという鹿児島滞在で出会ったものなどについてつづった本。基本的には東京出会ったものについてポラロイドの写真とともにつづられるという「今日の買い物。」と変わらない。取り上げられているものやお店の雰囲気というか傾向もそんなに変わらないのではないかと思ったりするけれど、鹿児島に行ったこともないしそれはわからない。

■2008年の夏から2年で10回を数えるという鹿児島滞在で出会ったものなどについてつづった本。基本的には東京出会ったものについてポラロイドの写真とともにつづられるという「今日の買い物。」と変わらない。取り上げられているものやお店の雰囲気というか傾向もそんなに変わらないのではないかと思ったりするけれど、鹿児島に行ったこともないしそれはわからない。 ■ところでもう何年もブログを見ていないけれど、岡本仁はいつまでポラロイドを使っていたのかな。ポラロイドの替わりに6×6のカメラを買おうと恵比寿の中古カメラ屋さんに行ったりしていた記憶もありつつ、最終的にはiPhoneのカメラでいいや、ってことになったような気がする。そういえばそれに影響されてikontaを買ったので、2010年くらいまではポラロイドだったということか。

■ところでもう何年もブログを見ていないけれど、岡本仁はいつまでポラロイドを使っていたのかな。ポラロイドの替わりに6×6のカメラを買おうと恵比寿の中古カメラ屋さんに行ったりしていた記憶もありつつ、最終的にはiPhoneのカメラでいいや、ってことになったような気がする。そういえばそれに影響されてikontaを買ったので、2010年くらいまではポラロイドだったということか。 ■また歌謡曲を聴きかえして思うのは、結局のところ自分は60年代のポップスやオールディーズをベースにした歌謡曲が好きたのだなということですね。端的に言っちゃうと、大滝詠一的なもの、ってことになっちゃうんですけどね。あと、杉真理とか。恥ずかしいので具体的に歌手の名前や曲名を出しませんけど。そう考えると、今までなんとなく聴かないままでいたザ・グッバイも聴いてみるべきなのかなと思ったりもする。

■また歌謡曲を聴きかえして思うのは、結局のところ自分は60年代のポップスやオールディーズをベースにした歌謡曲が好きたのだなということですね。端的に言っちゃうと、大滝詠一的なもの、ってことになっちゃうんですけどね。あと、杉真理とか。恥ずかしいので具体的に歌手の名前や曲名を出しませんけど。そう考えると、今までなんとなく聴かないままでいたザ・グッバイも聴いてみるべきなのかなと思ったりもする。 ■1991年没後すぐに刊行された全集の月報や追悼文などをまとめた本。ほかの随筆でよく登場するする親しかった作家もいるし、会ったことのない、もしくは1回だけパーティ会場などで見た、というような作家も出てくる。前者はもちろん、後者に対しても、わずかな接点をたどりよせるように律儀に書いていて、それはそれで興味深かったりすのは、井伏鱒二の観察眼の鋭さと、それを伝える文章の巧みさなんだと思う。もっとも、時折、もっと適任がいるはずなのに、編集者はなんでこの原稿を井伏鱒二に頼んでいるのだろう?という疑問も浮かんでしまう事実だけど。まぁ1980年代後半にもなると、井伏鱒二しか当時を知らないということがあったのかもしれない。

■1991年没後すぐに刊行された全集の月報や追悼文などをまとめた本。ほかの随筆でよく登場するする親しかった作家もいるし、会ったことのない、もしくは1回だけパーティ会場などで見た、というような作家も出てくる。前者はもちろん、後者に対しても、わずかな接点をたどりよせるように律儀に書いていて、それはそれで興味深かったりすのは、井伏鱒二の観察眼の鋭さと、それを伝える文章の巧みさなんだと思う。もっとも、時折、もっと適任がいるはずなのに、編集者はなんでこの原稿を井伏鱒二に頼んでいるのだろう?という疑問も浮かんでしまう事実だけど。まぁ1980年代後半にもなると、井伏鱒二しか当時を知らないということがあったのかもしれない。 ■個人的には、「夕焼けニャンニャン」が始まった1985年は、すでに高校生だったし、最初の頃は部活もしていたので、当然、まっすぐ家に帰って見れるわけもなく、一回も見たことがない。思い返してみると、高校一年の夏休みに学校でキャンプに行ったときに、女子が「セーラ-服を脱がさないで」を出し物でやって、その時初めて「夕焼けニャンニャン」という番組を知ったくらい。おニャン子クラブも含めて各ユニット、ソロの曲もほとんど知らないです。渡辺満理奈でさえちゃんと聴いたのが外間隆がプロデュースした「虹の少年」だったりする。なので、たくさんの人でごったがえすファブリカの店内で、イントロが流れただけで盛り上がるメンバーにはまったくついていけず。しばらく聴いてサビ入ったところで、なんとなくわかる曲がちょっと、という感じでしたが、なんとなくつられて気分が盛り上がってしまう。ほかのアイドルの曲も含めて当時から後藤次利のアレンジがいまいち好きになれなかったのだけれど、今聴くとまぁまぁ聴けるような気もするし、単に盛り上がって、冷静に判断できなくなってるだけ、という気もするという状況でした。

■個人的には、「夕焼けニャンニャン」が始まった1985年は、すでに高校生だったし、最初の頃は部活もしていたので、当然、まっすぐ家に帰って見れるわけもなく、一回も見たことがない。思い返してみると、高校一年の夏休みに学校でキャンプに行ったときに、女子が「セーラ-服を脱がさないで」を出し物でやって、その時初めて「夕焼けニャンニャン」という番組を知ったくらい。おニャン子クラブも含めて各ユニット、ソロの曲もほとんど知らないです。渡辺満理奈でさえちゃんと聴いたのが外間隆がプロデュースした「虹の少年」だったりする。なので、たくさんの人でごったがえすファブリカの店内で、イントロが流れただけで盛り上がるメンバーにはまったくついていけず。しばらく聴いてサビ入ったところで、なんとなくわかる曲がちょっと、という感じでしたが、なんとなくつられて気分が盛り上がってしまう。ほかのアイドルの曲も含めて当時から後藤次利のアレンジがいまいち好きになれなかったのだけれど、今聴くとまぁまぁ聴けるような気もするし、単に盛り上がって、冷静に判断できなくなってるだけ、という気もするという状況でした。 ■食べものに関するアンソロジーは、少し食傷気味なんて言いつつ、続けて「ごはん」の本を読む。「ごはん」と言ってももちろん食事のことではなく「お米」のこと。こちらも内田百けんや魯山人から田中小実昌、池波正太郎、そして堀井和子や枝元なほみまで、新旧取り混ぜた文章が収録されている。テーマがごはん(お米)なんでバリエーションがあまりなくなってしまうのを、新旧取り混ぜたセレクションで補っているといった感じでしょうか。

■食べものに関するアンソロジーは、少し食傷気味なんて言いつつ、続けて「ごはん」の本を読む。「ごはん」と言ってももちろん食事のことではなく「お米」のこと。こちらも内田百けんや魯山人から田中小実昌、池波正太郎、そして堀井和子や枝元なほみまで、新旧取り混ぜた文章が収録されている。テーマがごはん(お米)なんでバリエーションがあまりなくなってしまうのを、新旧取り混ぜたセレクションで補っているといった感じでしょうか。 ■こういうところに一人で来てライブを見ながらお酒を飲むなんて、久しぶりのことなので、20歳過ぎの頃、大学帰りに横浜の491ハウスやよいどれ伯爵に一人で行ってたのを、ぼんやりと思い出しました。あの頃は、お金もなかったし、今ほどお酒にも強くなかったし、ほんとビール1、2杯のみで、何時間も粘っていたものです。

■こういうところに一人で来てライブを見ながらお酒を飲むなんて、久しぶりのことなので、20歳過ぎの頃、大学帰りに横浜の491ハウスやよいどれ伯爵に一人で行ってたのを、ぼんやりと思い出しました。あの頃は、お金もなかったし、今ほどお酒にも強くなかったし、ほんとビール1、2杯のみで、何時間も粘っていたものです。 ■池波正太郎、獅子文六、久保田万太郎から江國香織、阿川佐和子といった最近の作家までの鍋について書いた作品を集めたアンソロジー。鍋の季節ももうおしまいだな、などと思いつつ慌てて読んだのが3月、そして今は5月という‥‥。

■池波正太郎、獅子文六、久保田万太郎から江國香織、阿川佐和子といった最近の作家までの鍋について書いた作品を集めたアンソロジー。鍋の季節ももうおしまいだな、などと思いつつ慌てて読んだのが3月、そして今は5月という‥‥。 ■週末は東京蚤の市でした。1日目はちょっと雨が降ったりしましたが、だいたいいい天気で、古本街もいつもよりたくさんの本が並べられ、子どもたちが絵本を読んだり、手に取った本をじっと読んでいる人がいたり、たくさんの人で大にぎわいでした。カヌー犬ブックスにもたくさんの人に来ていただき、ありがとうございました!今回はちょっとだけ音楽についての本や安藤鶴夫や池田弥三郎、吉田健一などの函入りの本を持っていったせいか、いつもより男性が多く、ちょっとめずらしい感じになっていました。

■週末は東京蚤の市でした。1日目はちょっと雨が降ったりしましたが、だいたいいい天気で、古本街もいつもよりたくさんの本が並べられ、子どもたちが絵本を読んだり、手に取った本をじっと読んでいる人がいたり、たくさんの人で大にぎわいでした。カヌー犬ブックスにもたくさんの人に来ていただき、ありがとうございました!今回はちょっとだけ音楽についての本や安藤鶴夫や池田弥三郎、吉田健一などの函入りの本を持っていったせいか、いつもより男性が多く、ちょっとめずらしい感じになっていました。 ■ピエール・バルーの人生のポイントになった出会いや出来事と、過去に書いた詞の解説がつづられている。

■ピエール・バルーの人生のポイントになった出会いや出来事と、過去に書いた詞の解説がつづられている。 ■で、最近はといえば、70年代のシンガーソングライターものを聴いてます。ジェームス・テイラー、キャロル・キングから始まって、ケニー・ランキン、ジェシ・コリン・ヤング、ジョニ・ミッチェル、ローラ・ニーロとか、もうクラッシックと呼べるものばかり。自分のCDの買い方が、その時の気分でかなり変わるし、ほとんどの場合、中古屋でしか買わないから、持ってるCDのラインナップに網羅性が全然ないのです。

■で、最近はといえば、70年代のシンガーソングライターものを聴いてます。ジェームス・テイラー、キャロル・キングから始まって、ケニー・ランキン、ジェシ・コリン・ヤング、ジョニ・ミッチェル、ローラ・ニーロとか、もうクラッシックと呼べるものばかり。自分のCDの買い方が、その時の気分でかなり変わるし、ほとんどの場合、中古屋でしか買わないから、持ってるCDのラインナップに網羅性が全然ないのです。 ■4月は、府中公園でちょっと花見をして、2週連続で武蔵野公園のはけのおいしい朝市に出て、小金井公園の子どもフェスティバルに行って、ゴールデンウィーク前には井の頭公園に行ってボートに乗るという公園三昧でした。ようやく暖かくなってきたし公園で遊ぶのにちょうどいい季節。

■4月は、府中公園でちょっと花見をして、2週連続で武蔵野公園のはけのおいしい朝市に出て、小金井公園の子どもフェスティバルに行って、ゴールデンウィーク前には井の頭公園に行ってボートに乗るという公園三昧でした。ようやく暖かくなってきたし公園で遊ぶのにちょうどいい季節。 ■ちなみにお昼ごはんは、ペパーミントカフェでガイガバオと焼きそばのランチを3人で食べました。ちょうど奥の座敷の席も空いていて、まぁまぁゆっくりできました。子どもたちは辛いものがダメなので、あとから調味料で辛さを調整できるのはいいです。

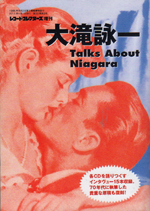

■ちなみにお昼ごはんは、ペパーミントカフェでガイガバオと焼きそばのランチを3人で食べました。ちょうど奥の座敷の席も空いていて、まぁまぁゆっくりできました。子どもたちは辛いものがダメなので、あとから調味料で辛さを調整できるのはいいです。 ■ナイアガラ・レーベルの各CDが再発されたタイミングなどで、「レコード・コレクター」誌で行われたインタヴューと、70年代にビーチ・ボーイズやフォー・シーズンズ、フィル・スペクターなどについて執筆した文章を収録した本。3月には、同じく「レコード・コレクター」に掲載された、インタビュー以外の記事をまとめた「大滝詠一 スクラップ・ブック」も出てます。個人的には、白夜書房から出た「大瀧詠一Writing & Talking」が読みたいけれど、5000円近くするんですよね~。今年の3月は「NIAGARA CD BOOK II」も出たし、ナイアガラ関連のものをコンプリートしようとしたら破産しそう~(もちろんしませんが)ちなみにこの本も、出てから4年くらい経ち、ようやく買ってみたら、去年、コンプリートエディションが出てたことに気づくという‥‥。

■ナイアガラ・レーベルの各CDが再発されたタイミングなどで、「レコード・コレクター」誌で行われたインタヴューと、70年代にビーチ・ボーイズやフォー・シーズンズ、フィル・スペクターなどについて執筆した文章を収録した本。3月には、同じく「レコード・コレクター」に掲載された、インタビュー以外の記事をまとめた「大滝詠一 スクラップ・ブック」も出てます。個人的には、白夜書房から出た「大瀧詠一Writing & Talking」が読みたいけれど、5000円近くするんですよね~。今年の3月は「NIAGARA CD BOOK II」も出たし、ナイアガラ関連のものをコンプリートしようとしたら破産しそう~(もちろんしませんが)ちなみにこの本も、出てから4年くらい経ち、ようやく買ってみたら、去年、コンプリートエディションが出てたことに気づくという‥‥。

■そしてゴールデンウィークが終わる5月9日と10日には、東京蚤の市に出店させていただきます。気がつけばもう7回目。毎回、出店するお店もお客さんも増えて大きなイベントになっていっていますが、今回はどうなるのでしょうか。前回に引き続き東京北欧市も開催されますし、Water Water Camelやカジヒデキ、ザッハトルテなどのライブもあるし今から楽しみです。今回の反省を活かすにはちょっと準備期間が短いですけど、がんばりますので、よろしくお願いしますー!

■そしてゴールデンウィークが終わる5月9日と10日には、東京蚤の市に出店させていただきます。気がつけばもう7回目。毎回、出店するお店もお客さんも増えて大きなイベントになっていっていますが、今回はどうなるのでしょうか。前回に引き続き東京北欧市も開催されますし、Water Water Camelやカジヒデキ、ザッハトルテなどのライブもあるし今から楽しみです。今回の反省を活かすにはちょっと準備期間が短いですけど、がんばりますので、よろしくお願いしますー!

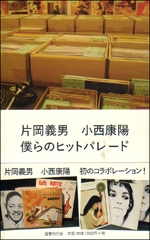

■「芸術新潮」に連載されていたというリレー連載を中心に、二人による対談などを収録した本。発売されることを知った時から読まなくちゃと思いつつも、なかなか買えないでいた一冊。いや、世の中はなかなか買えないものばかりなのです。ちなみに「11のとても悲しい歌」の買えてないまま、4年が過ぎてしまった。発売した時にジャケットの雰囲気から冬になったら買おうと思っていたのだけれど、気がつくと冬が過ぎて、毎年、春くらいになると思いだし、今年の冬こそはと思って、そのまま過ぎてしまう。聴いたら今まで聴かなかったことを後悔するのかもしれないし、このまま聴けないままに時間ばかりが過ぎてしまうのかもしれない。

■「芸術新潮」に連載されていたというリレー連載を中心に、二人による対談などを収録した本。発売されることを知った時から読まなくちゃと思いつつも、なかなか買えないでいた一冊。いや、世の中はなかなか買えないものばかりなのです。ちなみに「11のとても悲しい歌」の買えてないまま、4年が過ぎてしまった。発売した時にジャケットの雰囲気から冬になったら買おうと思っていたのだけれど、気がつくと冬が過ぎて、毎年、春くらいになると思いだし、今年の冬こそはと思って、そのまま過ぎてしまう。聴いたら今まで聴かなかったことを後悔するのかもしれないし、このまま聴けないままに時間ばかりが過ぎてしまうのかもしれない。