■身辺雑記的な随筆と師匠である志賀直哉、芥川龍之介、宮澤賢治といった作家について、そしてきものについてつづった随筆が収録されています。

■身辺雑記的な随筆と師匠である志賀直哉、芥川龍之介、宮澤賢治といった作家について、そしてきものについてつづった随筆が収録されています。

真ん中に収録されているきものについての随筆がわりと続くので、読んでいてこのまま読み続けるか、この部分を飛ばしてしまおうか、どうしようかな?と思いながら読んでました。正直、きものに関するものの言葉の漢字が読めないし(もともと漢字に弱い)、もし読めたとしてもそれが着物のどの部分にあたるのかわからないので、読んでいてもあまり理解できてない。それで、なんかこの感じ前にもあったな、もしかして再読かな?とも思ったけれど、同じ三月書房から出ている辻井喬の「幻花」だ、ということに途中で気づきました。これも中盤に花についての文章が続いたんですよねぇ。

■帯に森茉莉が推薦文(?)を書いているのがちょっと気になります。生前に交流があったのだろうか?それほど網野菊や森茉莉の随筆を読んでいるわけではないけれど、今のところどちらの随筆にもお互いのことが出てきてない、と思う。いつか森茉莉が出てくる網野菊随筆や網野菊が出てくる森茉莉の随筆に出会えるんでしょうかねぇ。ちなみに網野菊は1900年生まれで森茉莉は1903年生まれなので年は近い。ただし森茉莉は1957年、54歳で初めての本「父の帽子」を出しているのに対して、網野菊は戦前の1920年代から小説を書いているので、作家のとしての活動が重なっている期間はそれほど長くない。と言っても、網野菊が亡くなったのは、1978年なので20年くらいは重なってるのだけれども(森茉莉は1987年に亡くなっている)。

■土曜日、DDCFに行く前に阿佐ヶ谷のVOIDというギャラリーでやっている朝倉世界一の個展「東と京子 2018」へ行ってきました。朝倉世界一というと地獄のサラミちゃんとかポップでかわいいけどちょっと毒のあるイメージなのですが、今回の展覧会では東京で暮らす中年の男女の日常を水彩画で描いた絵が展示されています。なんとなく知っているような風景の中に二人がいて、というかどの絵も二人しかいなくて、その二人の関係もよくわからなくて、仲はよさそうなんだけど、どこか淡々とした雰囲気が二人の間にあるという感じの絵で、特にストーリーはないらしいのだけれど、絵を眺めていると、ほんわかする一方でちょっと寂しい気分になったりしました。

■土曜日、DDCFに行く前に阿佐ヶ谷のVOIDというギャラリーでやっている朝倉世界一の個展「東と京子 2018」へ行ってきました。朝倉世界一というと地獄のサラミちゃんとかポップでかわいいけどちょっと毒のあるイメージなのですが、今回の展覧会では東京で暮らす中年の男女の日常を水彩画で描いた絵が展示されています。なんとなく知っているような風景の中に二人がいて、というかどの絵も二人しかいなくて、その二人の関係もよくわからなくて、仲はよさそうなんだけど、どこか淡々とした雰囲気が二人の間にあるという感じの絵で、特にストーリーはないらしいのだけれど、絵を眺めていると、ほんわかする一方でちょっと寂しい気分になったりしました。

その日は、中央線沿いの駅を八王子から途中下車して、いろんなところに寄り道したりしていたので、その日に歩いた町並みがちょっとだけ思い浮べたりしながら、ジンジャーエールを片手にぼんやりと絵を眺めたり、ガラスドアの向こうの暮れていく通りの様子を眺めたりしていました。

■DDFCはカトウさんプロデュースのソフトロックナイト。DDFCは毎月いろいろなテーマで、それぞれのDJが曲をかけるんだけれど、今回は、その前にインスタグラムに書かれたカトウさんの熱いソフトロックへの思いに動かされたのか、それぞれアプローチは違うけれど、これぞソフトロック!という曲ばかりかかって盛り上がりました。ソフトロックって曲自体は一定の雰囲気はあるけれど、ジャンルとしてはわりとあいまいなので、どんな音楽を聴いてきても、だいたいどこかでソフトロック的なところをかすめたりしてるんじゃないでしょうか。適当。まぁ10代からパンク~ハードロックしか聴いてないっていう人はどうなのかわかりませんが。

■DDFCはカトウさんプロデュースのソフトロックナイト。DDFCは毎月いろいろなテーマで、それぞれのDJが曲をかけるんだけれど、今回は、その前にインスタグラムに書かれたカトウさんの熱いソフトロックへの思いに動かされたのか、それぞれアプローチは違うけれど、これぞソフトロック!という曲ばかりかかって盛り上がりました。ソフトロックって曲自体は一定の雰囲気はあるけれど、ジャンルとしてはわりとあいまいなので、どんな音楽を聴いてきても、だいたいどこかでソフトロック的なところをかすめたりしてるんじゃないでしょうか。適当。まぁ10代からパンク~ハードロックしか聴いてないっていう人はどうなのかわかりませんが。

あ、でも、この間の3days Bookstoreで、パンク~ハードコア好きという人と話していたら、普段あんまり言わないけど、渋谷系はわりと好きだったんだよね、という話になり、2時間くらい音楽の話をしてたなw。

■著者のマイク・モラスキーは、アメリカのセントルイス市生まれで、大学を卒業後、日本に留学しそのまま日本で暮らし、一橋大学で社会学の教鞭をとったり、ジャズ・ピアニストとしてライブハウスで演奏したりしているとのこと。そんなアメリカ人の著者が、普段飲み歩いている東京の赤提灯について書いた本。登場するのは溝口や府中、立川、洲崎、赤羽、立石、西荻‥‥といった東京の周辺の路地にある居酒屋で、そのお店や周辺の地域の成り立ちや店主や常連客とのやり取りがつづられている。銀座とか六本木、新宿といったところは出てこないところがおもしろい。

■著者のマイク・モラスキーは、アメリカのセントルイス市生まれで、大学を卒業後、日本に留学しそのまま日本で暮らし、一橋大学で社会学の教鞭をとったり、ジャズ・ピアニストとしてライブハウスで演奏したりしているとのこと。そんなアメリカ人の著者が、普段飲み歩いている東京の赤提灯について書いた本。登場するのは溝口や府中、立川、洲崎、赤羽、立石、西荻‥‥といった東京の周辺の路地にある居酒屋で、そのお店や周辺の地域の成り立ちや店主や常連客とのやり取りがつづられている。銀座とか六本木、新宿といったところは出てこないところがおもしろい。 ■個人的には、ここに取り上げられているような飲み屋は好きだけど、わざわざ行くのもなんだよなぁと思ってる。自分の生活圏の中で、チェーンではなくて個人でやっているところで、そこそこおいしくて、一人で居ても居心地が悪くなければ、わたしはいいです。それほどたくさん飲めるわけでもないので、どこかにいって飲み屋をはしごするということもできないしね。

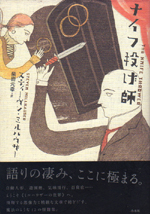

■個人的には、ここに取り上げられているような飲み屋は好きだけど、わざわざ行くのもなんだよなぁと思ってる。自分の生活圏の中で、チェーンではなくて個人でやっているところで、そこそこおいしくて、一人で居ても居心地が悪くなければ、わたしはいいです。それほどたくさん飲めるわけでもないので、どこかにいって飲み屋をはしごするということもできないしね。 ■夏の夜更け満月の下、眠らずに町をさまよう人々を描いた作品。何年もひとつの小説を書き続けている39歳の独身男性やマネキン人形に恋する酔っ払い、仮面を着けて家屋に忍び込む少女たちの一団、屋根裏部屋の人形、14歳の少女‥‥といった登場人物たちの、ひと夜におきるそれぞれの物語が、短いセンテンスで同時並行的に語られいき、ときに交差しながら全体の物語が進んでいきます。

■夏の夜更け満月の下、眠らずに町をさまよう人々を描いた作品。何年もひとつの小説を書き続けている39歳の独身男性やマネキン人形に恋する酔っ払い、仮面を着けて家屋に忍び込む少女たちの一団、屋根裏部屋の人形、14歳の少女‥‥といった登場人物たちの、ひと夜におきるそれぞれの物語が、短いセンテンスで同時並行的に語られいき、ときに交差しながら全体の物語が進んでいきます。

■アンドレ・ブルトンの「シュルレアリスム宣言」を読んだのはいつのころだったのだろうか?20代の前半だったと思うけれど、もうすっかり忘れてしまってます。いや、そもそも内容をちゃんと理解していたかというと、たぶん、してない。

■アンドレ・ブルトンの「シュルレアリスム宣言」を読んだのはいつのころだったのだろうか?20代の前半だったと思うけれど、もうすっかり忘れてしまってます。いや、そもそも内容をちゃんと理解していたかというと、たぶん、してない。 ■さて、3days Bookstoreまであと2日。直接3days Bookstoreとは関係ないけれど、ひさしぶりに古本屋だけが集まるイベントに参加するということで、なんとなく古本屋について考えたりしてる。今回参加する古本屋は、それぞれ特色や得意分野があって、そうした古本屋が集まることで、3日間だけ一つの古本屋を開く、というのが、コンセプトの一つなのだけれど、古本屋って基本的に日本全国で同じ古本屋はないんですよね(ブックオフとかのチェーンはまぁ置いておきます)。特に取り扱う本のジャンルを決めていないどんな町の古本屋でも、買取の本はそれぞれ違うし、仕入れる本も違う。新刊の本屋だったら、今月出る新刊がどのお店にも並ぶのだろうけど、そういうことはない。

■さて、3days Bookstoreまであと2日。直接3days Bookstoreとは関係ないけれど、ひさしぶりに古本屋だけが集まるイベントに参加するということで、なんとなく古本屋について考えたりしてる。今回参加する古本屋は、それぞれ特色や得意分野があって、そうした古本屋が集まることで、3日間だけ一つの古本屋を開く、というのが、コンセプトの一つなのだけれど、古本屋って基本的に日本全国で同じ古本屋はないんですよね(ブックオフとかのチェーンはまぁ置いておきます)。特に取り扱う本のジャンルを決めていないどんな町の古本屋でも、買取の本はそれぞれ違うし、仕入れる本も違う。新刊の本屋だったら、今月出る新刊がどのお店にも並ぶのだろうけど、そういうことはない。 ■幼いころに食べた森鴎外から伝わった欧風の料理や、パリで食べた料理、住んでいる下北沢周辺のお店、そして森茉莉自身が作る料理の紹介など、食についての文章を集めたエッセイ集。もともとは編者の早川茉莉が単行本に入っていない文章を集めていて、それを一冊にまとめる予定だったとのことですが、紆余曲折あり結果としてテーマ別にまとめたとのこと。このほかにもファッションについて、生き方についてのエッセイ集が出てます(もっと出てるのかもしれないけどわかりません)。

■幼いころに食べた森鴎外から伝わった欧風の料理や、パリで食べた料理、住んでいる下北沢周辺のお店、そして森茉莉自身が作る料理の紹介など、食についての文章を集めたエッセイ集。もともとは編者の早川茉莉が単行本に入っていない文章を集めていて、それを一冊にまとめる予定だったとのことですが、紆余曲折あり結果としてテーマ別にまとめたとのこと。このほかにもファッションについて、生き方についてのエッセイ集が出てます(もっと出てるのかもしれないけどわかりません)。 ■3days Bookstoreまで、もう2週間を切って少しずつ準備を始めてます。今回は古本屋さんだけのイベントなので、基本的にはいつものように料理随筆とかレシピ本とかが中心になっちゃうんだけど、今まで持っていくのに躊躇していた文芸書なども持っていくつもりです。場所も落ち着いた雰囲気になると思うので、ゆっくり見ていただいて、気になったものがあれば、どこかに座ったりしてちょっと読んでもらえればと思います。

■3days Bookstoreまで、もう2週間を切って少しずつ準備を始めてます。今回は古本屋さんだけのイベントなので、基本的にはいつものように料理随筆とかレシピ本とかが中心になっちゃうんだけど、今まで持っていくのに躊躇していた文芸書なども持っていくつもりです。場所も落ち着いた雰囲気になると思うので、ゆっくり見ていただいて、気になったものがあれば、どこかに座ったりしてちょっと読んでもらえればと思います。 ■尾崎一雄と尾崎士郎という二人の作家の娘は、両方とも同じ一枝という名前で、年も1歳違いらしい(もちろん苗字は両方とも尾崎)。それをネタに赤ちゃんの頃のエピソードから同じ大学に入るという顛末、そして結婚し姓が変わるまで(結婚した時期もほぼ同時期という‥‥)をつづった作品を中心に、息子や次女のこと祖父のことなどをについての作品が収録された短編集。(尾崎一雄の場合、短編集と書くべきなのか随筆と書くべきなのかいまいちわからない)

■尾崎一雄と尾崎士郎という二人の作家の娘は、両方とも同じ一枝という名前で、年も1歳違いらしい(もちろん苗字は両方とも尾崎)。それをネタに赤ちゃんの頃のエピソードから同じ大学に入るという顛末、そして結婚し姓が変わるまで(結婚した時期もほぼ同時期という‥‥)をつづった作品を中心に、息子や次女のこと祖父のことなどをについての作品が収録された短編集。(尾崎一雄の場合、短編集と書くべきなのか随筆と書くべきなのかいまいちわからない) ■暁が4月に小学校に入学するので、入学祝を兼ねてうちの親に学習机を作ってもらい、週末にうちに来て組み立てました。父親は特にそういう仕事をしていたわけでもないけれど、昔から日曜大工が好きで、たぶん、実家にある家具の半分くらいは手作りなんじゃないかと思う。大学生の頃、外においてあった物置が壊れて、買いなおそうとしたときに、「丈夫なものを買ったら高い。自分で作ったほうが安く済む」と言い出して、作ってみたものの、下にものを入れられるように高くしたり、扉もちゃんとしたサッシを入れるなどして、買った場合よりも倍以上の出費になってしまったこともある。でも、それから25年くらい経ってるけど、いまだにその物置を使っているので、結果的にはよかったのかもしれないですけど。

■暁が4月に小学校に入学するので、入学祝を兼ねてうちの親に学習机を作ってもらい、週末にうちに来て組み立てました。父親は特にそういう仕事をしていたわけでもないけれど、昔から日曜大工が好きで、たぶん、実家にある家具の半分くらいは手作りなんじゃないかと思う。大学生の頃、外においてあった物置が壊れて、買いなおそうとしたときに、「丈夫なものを買ったら高い。自分で作ったほうが安く済む」と言い出して、作ってみたものの、下にものを入れられるように高くしたり、扉もちゃんとしたサッシを入れるなどして、買った場合よりも倍以上の出費になってしまったこともある。でも、それから25年くらい経ってるけど、いまだにその物置を使っているので、結果的にはよかったのかもしれないですけど。 ■かなり前に買ってはみたものの、天野忠という詩人についてはまったく知らないし、山田稔の回想がいくらおもしろいうはいえ、一人のことで一冊はちょっとハードル高いかなと思って、そのままにしてなってました。実際読んでみたらどんどん引き込まれてしまって、一気に読んでしまった。もっと早く読んでおけばよかったということと、もっとゆっくり読めばよかったという2つの後悔。

■かなり前に買ってはみたものの、天野忠という詩人についてはまったく知らないし、山田稔の回想がいくらおもしろいうはいえ、一人のことで一冊はちょっとハードル高いかなと思って、そのままにしてなってました。実際読んでみたらどんどん引き込まれてしまって、一気に読んでしまった。もっと早く読んでおけばよかったということと、もっとゆっくり読めばよかったという2つの後悔。 ■このところ、1980年代に活躍したイギリスのブルーアイドソウルやフェイクジャズ、ファンカラティーナなどのレコードを聴いている。ブロウ・モンキーズやキュリオシティ・キルド・ザ・キャット、ファイン・ヤング・カニバルズ、ワーキング・ウィーク、カリマ、ニック・プリタス、モダン・ロマンス‥‥などなど。去年、DDFCの80年代特集でDJをさせてもらったときに、改めて聴いてみて、いいけどもう当分は聴かないんだろうなと、思っていたんですけど、一年もただないうちに自分の中でのブームが復活という感じ。この辺をよく聴いていた高校生の頃(1985年~1987年)がちょっと懐かしい。

■このところ、1980年代に活躍したイギリスのブルーアイドソウルやフェイクジャズ、ファンカラティーナなどのレコードを聴いている。ブロウ・モンキーズやキュリオシティ・キルド・ザ・キャット、ファイン・ヤング・カニバルズ、ワーキング・ウィーク、カリマ、ニック・プリタス、モダン・ロマンス‥‥などなど。去年、DDFCの80年代特集でDJをさせてもらったときに、改めて聴いてみて、いいけどもう当分は聴かないんだろうなと、思っていたんですけど、一年もただないうちに自分の中でのブームが復活という感じ。この辺をよく聴いていた高校生の頃(1985年~1987年)がちょっと懐かしい。 ■経済界という会社から出ている「蘇る!」という雑誌に1995年から1998年にかけて連載されたもの。1回だけ経済界大賞の授賞式に行ったときの様子をとりあげてるけど、ほかは町田に引っ越す前によく行っていた平井や神保町、銀座、浅草などに行き、行きつけのお店でごはんを食べたり、喫茶店でコーヒーを飲んだりする様子がつづられています。なんで、経済の雑誌に3年にもわたって連載されたのか不思議。どんな人が読む雑誌なのでしょうか?雑誌を読む人たちにどのように受け入れられたんでしょうか?

■経済界という会社から出ている「蘇る!」という雑誌に1995年から1998年にかけて連載されたもの。1回だけ経済界大賞の授賞式に行ったときの様子をとりあげてるけど、ほかは町田に引っ越す前によく行っていた平井や神保町、銀座、浅草などに行き、行きつけのお店でごはんを食べたり、喫茶店でコーヒーを飲んだりする様子がつづられています。なんで、経済の雑誌に3年にもわたって連載されたのか不思議。どんな人が読む雑誌なのでしょうか?雑誌を読む人たちにどのように受け入れられたんでしょうか? ■土曜は、ギンザグラフィックギャラリーで開催されている「平野甲賀と晶文社展」へ。

■土曜は、ギンザグラフィックギャラリーで開催されている「平野甲賀と晶文社展」へ。 ■さて、3月23日から25日の3日間、手紙社の西調布にあるEDiTORSで開催される3days Bookstoreに参加します。参加する古本屋さんはMAIN TENTさん、古書まどそら堂さん、古書モダン・クラシックさん、古書玉椿さん、クラリスブックスさん、古書むしくい堂さんとカヌー犬ブックスの7店。よくある古本市のように7つの古書店がそれぞれ出店する、ということではなく、7つのお店が集まって、3日間限定の古書店をひらくというコンセプトで、キッチンや休憩広場(?)などもともとあるEDiTORSの設備を活かしながら、ちょっと変わった雰囲気の、でも本好きの人に楽しんでもらえるような古本屋にしたいと思っています。皆さま、ぜひ遊びに来てくださいね。

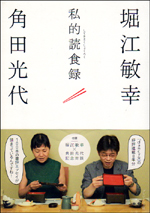

■さて、3月23日から25日の3日間、手紙社の西調布にあるEDiTORSで開催される3days Bookstoreに参加します。参加する古本屋さんはMAIN TENTさん、古書まどそら堂さん、古書モダン・クラシックさん、古書玉椿さん、クラリスブックスさん、古書むしくい堂さんとカヌー犬ブックスの7店。よくある古本市のように7つの古書店がそれぞれ出店する、ということではなく、7つのお店が集まって、3日間限定の古書店をひらくというコンセプトで、キッチンや休憩広場(?)などもともとあるEDiTORSの設備を活かしながら、ちょっと変わった雰囲気の、でも本好きの人に楽しんでもらえるような古本屋にしたいと思っています。皆さま、ぜひ遊びに来てくださいね。 ■小説、絵本、詩集、料理本など、さまざまな本で登場する「食」について、角田光代と堀江敏幸が交互につづったエッセイ集。雑誌「dancyu」での連載をまとめたものになります。単行本にするにあたっての二人の対談も収録されてます。基本的に今手に入る本を紹介しているので、読みたい本をリストにして本屋さんで探してみるのにちょうどいいと思います。

■小説、絵本、詩集、料理本など、さまざまな本で登場する「食」について、角田光代と堀江敏幸が交互につづったエッセイ集。雑誌「dancyu」での連載をまとめたものになります。単行本にするにあたっての二人の対談も収録されてます。基本的に今手に入る本を紹介しているので、読みたい本をリストにして本屋さんで探してみるのにちょうどいいと思います。

■すこしずつ海外文学の本を読むのを増やしていこうと思っているけど、なかなか読めません。昔名に読んでたんだろ?で、ミルハウザー。ミルハウザーの本を読むのはほんとひさしぶり。「イン・ザ・ペニー・アーケード」や「バーナム博物館」など、この作家の作り出す世界が大好きでした。

■すこしずつ海外文学の本を読むのを増やしていこうと思っているけど、なかなか読めません。昔名に読んでたんだろ?で、ミルハウザー。ミルハウザーの本を読むのはほんとひさしぶり。「イン・ザ・ペニー・アーケード」や「バーナム博物館」など、この作家の作り出す世界が大好きでした。