■岡本かの子の食に関する作品を集めたもの。前半は小説、後半は随筆は収録されている。随筆のほうは昭和の初めに一家でヨーロッパを巡った際の体験談が中心で、さまざなま国でのレストランでの様子などがつづられている。本を買った時は随筆で一冊にまとめてほしかったけど作品数が足りなかったのかな、などと、小説のほうはあまり期待していなかったのだけれど、好き嫌いが激しくてやせていく子どもを心配する母親が、子どものために手製の鮨をにぎる「鮨」や、どじょうを食べることについての老人の執念を描いた「家霊」、北大路魯山人をモデルにしたという美食の道に尋常でない執念を燃やす主人公を描いた「食魔」など小説のほうがおもしろかったです。ほかの作品も読んでみたいけど、どんな感じなのだろうか?

■岡本かの子の食に関する作品を集めたもの。前半は小説、後半は随筆は収録されている。随筆のほうは昭和の初めに一家でヨーロッパを巡った際の体験談が中心で、さまざなま国でのレストランでの様子などがつづられている。本を買った時は随筆で一冊にまとめてほしかったけど作品数が足りなかったのかな、などと、小説のほうはあまり期待していなかったのだけれど、好き嫌いが激しくてやせていく子どもを心配する母親が、子どものために手製の鮨をにぎる「鮨」や、どじょうを食べることについての老人の執念を描いた「家霊」、北大路魯山人をモデルにしたという美食の道に尋常でない執念を燃やす主人公を描いた「食魔」など小説のほうがおもしろかったです。ほかの作品も読んでみたいけど、どんな感じなのだろうか?

■今年も府中競馬場の花火大会に行ってきました。去年は急に来られない人がいたりして、結局、子どもと3人で見たのですが、今年は5家族くらいとかなりにぎやかな中での花火でした。一緒に行った人が朝、場所取りもしてくれたときは、すでによい場所は取れれていたらしく、木で視界が遮られてしまう場所だったのですが、年々人が多くなるといっても通路となっているところに移動してみるくらいの余裕があるので、夕方くらいから飲んだり食べたりしながら、花火が始まったちょっと移動するという感じ。花火の時間も30分くらいですしね。

■今年も府中競馬場の花火大会に行ってきました。去年は急に来られない人がいたりして、結局、子どもと3人で見たのですが、今年は5家族くらいとかなりにぎやかな中での花火でした。一緒に行った人が朝、場所取りもしてくれたときは、すでによい場所は取れれていたらしく、木で視界が遮られてしまう場所だったのですが、年々人が多くなるといっても通路となっているところに移動してみるくらいの余裕があるので、夕方くらいから飲んだり食べたりしながら、花火が始まったちょっと移動するという感じ。花火の時間も30分くらいですしね。

府中競馬場の花火大会は、それほど大規模というわけではないけれど、花火が打ちあがる場所が近いので、きれいに見れるし迫力もあるし、なにより会場まで行くときや帰りに行列になったりすることもなくてのんびりした雰囲気がいい。

昼間に地元の人と話していたら、府中競馬場の花火大会は、昔はバブルガム・ブラザーズや高中正義といった人が出て、花火に合わせて演奏していたりしていたらしいです。

■立川のグランデュオに入っていたオリオンパピルスが7月で閉店してしまうらしい。立川に行ったときは必ず寄って、本をチェックしたり、子どもたちに絵本を読んだりしていたので、さみしい。雑貨も本もきちんとしたラインでセレクトされていたし、お店の雰囲気もよかった。駅ビルに入っている書店としてはそれほど広くはないけれど、セレクトショップとしては広めという、子どもたちを連れてざっと本をチェックするにはちょうどいい広さで、しかも平積みにされている本が多くてチェックしやすかったので残念。

グランデュオは前はアメリカンファーマーシーも入っていたのになくなってしまったしなー(その前の中華街の時もわりと好きでした)

■何年か前に写真家が書いた本を読もうと思っていた時にリストアップしていた本なのですが、田中長徳さんのことは写真家というよりもライカのコレクターということくらいしか知らない。写真についてもこの本に掲載されているもの以外できちんと見たこともないです。もしかしたら広告の写真とかで知らないうちに見ているのかもしれませんが。

■何年か前に写真家が書いた本を読もうと思っていた時にリストアップしていた本なのですが、田中長徳さんのことは写真家というよりもライカのコレクターということくらいしか知らない。写真についてもこの本に掲載されているもの以外できちんと見たこともないです。もしかしたら広告の写真とかで知らないうちに見ているのかもしれませんが。

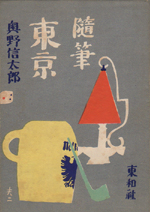

■幼少の頃は浅草の叔母の家に預けられ、青年期には永井荷風に心酔して、荷風が教授を務めていた慶應義塾大学に入ったという(入学時すでに荷風は職を辞していたらしい)東京の下町も山の手も知っている著者が、幼少の頃から戦後にいたるまでの東京についてつづった随筆集。タイトルは東京となっていますが、東京について書かれたものが半分、戦後の世相や専門の中国(文学)に関するものが半分くらいの割合で収録されているので、全体として東京が一つのテーマとなっているわけではないです。第一作目の随筆集が、昭和11から13年にかけて外務省の特別研究員として北京に滞在した時のことをつづった「随筆北京」なので、それにあわせてるのかもしれません。(適当)

■幼少の頃は浅草の叔母の家に預けられ、青年期には永井荷風に心酔して、荷風が教授を務めていた慶應義塾大学に入ったという(入学時すでに荷風は職を辞していたらしい)東京の下町も山の手も知っている著者が、幼少の頃から戦後にいたるまでの東京についてつづった随筆集。タイトルは東京となっていますが、東京について書かれたものが半分、戦後の世相や専門の中国(文学)に関するものが半分くらいの割合で収録されているので、全体として東京が一つのテーマとなっているわけではないです。第一作目の随筆集が、昭和11から13年にかけて外務省の特別研究員として北京に滞在した時のことをつづった「随筆北京」なので、それにあわせてるのかもしれません。(適当) ■奥野信太郎に限らず池田弥三郎や永井龍男、吉田健一、安藤鶴夫など、昔からの東京について、あるいは幼少の頃の東京についてから今の東京についてまで、東京について書かれた本が好きでよく読んでいる。でも東京という街に何か思い入れがあるかというとそうでもない。別に東京で生まれたわけでもないですし、神奈川という微妙に近い場所で生まれたせいで、ひとり暮らしを始めたときも上京という感じでもなかったですしね。

■奥野信太郎に限らず池田弥三郎や永井龍男、吉田健一、安藤鶴夫など、昔からの東京について、あるいは幼少の頃の東京についてから今の東京についてまで、東京について書かれた本が好きでよく読んでいる。でも東京という街に何か思い入れがあるかというとそうでもない。別に東京で生まれたわけでもないですし、神奈川という微妙に近い場所で生まれたせいで、ひとり暮らしを始めたときも上京という感じでもなかったですしね。

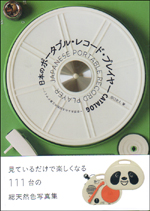

■1960~70年代を中心に製作されたポータブル・レコード・プレイヤーを111台紹介した本。それぞれの機種の色もきれいなのでカラー写真でこれだけのプレーヤーが並ぶと壮観です。単にレコードを聴くだけでなく、ラジオ、カセットからエコー、リズム・ボックス、鍵盤といった機能が追加されているものがったり、フォルムもそれぞれ個性的で眺めているだけで楽しい。80年代中ごろくらいまでってポータブルプレーヤーに限らず、テレビやラジオ、家電もこういうある意味この過剰な感じのデザイン、多様なデザインが多かった気がしますね。今だったらより売れるほうに一斉にデザインが流れていくと思うんですよね。逆にこういうデザインがあふれていたからこそ、無印良品のシンプルなデザインが新鮮だったんだろうなぁどと思いつつ、コロンビアのポータブルプレーヤーでレコード聴きながら眺めてます。

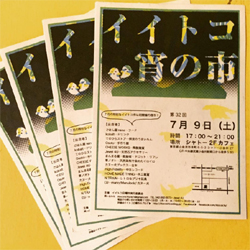

■1960~70年代を中心に製作されたポータブル・レコード・プレイヤーを111台紹介した本。それぞれの機種の色もきれいなのでカラー写真でこれだけのプレーヤーが並ぶと壮観です。単にレコードを聴くだけでなく、ラジオ、カセットからエコー、リズム・ボックス、鍵盤といった機能が追加されているものがったり、フォルムもそれぞれ個性的で眺めているだけで楽しい。80年代中ごろくらいまでってポータブルプレーヤーに限らず、テレビやラジオ、家電もこういうある意味この過剰な感じのデザイン、多様なデザインが多かった気がしますね。今だったらより売れるほうに一斉にデザインが流れていくと思うんですよね。逆にこういうデザインがあふれていたからこそ、無印良品のシンプルなデザインが新鮮だったんだろうなぁどと思いつつ、コロンビアのポータブルプレーヤーでレコード聴きながら眺めてます。 ■そして、そんなポータブルプレーヤーを2台使った簡単なDJ(というかBGM係)を、7月9日にシャトー2Fで行われるイイトコ宵の市でやります。イイトコ市は、いつもは日曜の昼間に行われている市で、食べものや飲みものを初め、洋服やアクセサリー、雑貨などのお店がシャトー2Fの店内を彩ります。(といってもわたしはかなり昔に一回行っただけですが‥‥)今回は土曜の5時から9時という夕方から夜の時間に行われるということで「イイトコ宵の市」。一応、「夏」をテーマにジャンル関係なくかけようと思っていますが、その場の雰囲気も分からないし、ほかの人がどんな曲をかけるのかもわからないのでどうなるかは分かりません。まぁ夏の初めの夕暮れにお酒が進むような感じにしたいですね。

■そして、そんなポータブルプレーヤーを2台使った簡単なDJ(というかBGM係)を、7月9日にシャトー2Fで行われるイイトコ宵の市でやります。イイトコ市は、いつもは日曜の昼間に行われている市で、食べものや飲みものを初め、洋服やアクセサリー、雑貨などのお店がシャトー2Fの店内を彩ります。(といってもわたしはかなり昔に一回行っただけですが‥‥)今回は土曜の5時から9時という夕方から夜の時間に行われるということで「イイトコ宵の市」。一応、「夏」をテーマにジャンル関係なくかけようと思っていますが、その場の雰囲気も分からないし、ほかの人がどんな曲をかけるのかもわからないのでどうなるかは分かりません。まぁ夏の初めの夕暮れにお酒が進むような感じにしたいですね。 ■著者のアレックス・カプラノスは、フランツ・フェルディナンドのヴォーカル&ギターを担当している人で、バンドのツアー先で食べたものについて書いた本。B級グルメからミシュラン星つきの高級レストランまで幅広い店が登場する。まぁだいたいB級グルメぽいものが多いのかな。日本では名古屋の「幕の内弁当」や大阪の「フグ」という、なんで名古屋で幕の内弁当?大阪でフグ?と日本人なら突っ込みたくなるような、地域と食べものが選ばれてます。ほかの国もそんな感じなんだろうなぁ~

■著者のアレックス・カプラノスは、フランツ・フェルディナンドのヴォーカル&ギターを担当している人で、バンドのツアー先で食べたものについて書いた本。B級グルメからミシュラン星つきの高級レストランまで幅広い店が登場する。まぁだいたいB級グルメぽいものが多いのかな。日本では名古屋の「幕の内弁当」や大阪の「フグ」という、なんで名古屋で幕の内弁当?大阪でフグ?と日本人なら突っ込みたくなるような、地域と食べものが選ばれてます。ほかの国もそんな感じなんだろうなぁ~ ■これを読むなら一緒にフランツ・フェルディナンドも聴かねば、などとと思い、久しぶりに「Franz Ferdinand」や「You Could Have It So Much Better」をiPhoneに入れて聴いていたら、ほかのバンドも聴きたくなり、しばらくの間自分の中で2000年代のUKロックのプチブームが起きてました。と言っても当時聴いていたものを聴き返してるだけですけどね。でも久しぶりにUKロックとか聴くと朝から気分があがりますね。

■これを読むなら一緒にフランツ・フェルディナンドも聴かねば、などとと思い、久しぶりに「Franz Ferdinand」や「You Could Have It So Much Better」をiPhoneに入れて聴いていたら、ほかのバンドも聴きたくなり、しばらくの間自分の中で2000年代のUKロックのプチブームが起きてました。と言っても当時聴いていたものを聴き返してるだけですけどね。でも久しぶりにUKロックとか聴くと朝から気分があがりますね。 ■洋楽も邦楽もそうだけど、もう2000年代の音楽って古い感じがまったくないのね。それは自分が歳を取ったというせいもあるし、実際に古くなっていない(言い換えれば新しくなっていない)という部分もある。加えて歳を取って自分の好みが固まってきて、自分の好みの範囲で音楽を聴いてしまうということもあるかな。

■洋楽も邦楽もそうだけど、もう2000年代の音楽って古い感じがまったくないのね。それは自分が歳を取ったというせいもあるし、実際に古くなっていない(言い換えれば新しくなっていない)という部分もある。加えて歳を取って自分の好みが固まってきて、自分の好みの範囲で音楽を聴いてしまうということもあるかな。 ■作家仲間のこと、来日したビートルズのこと、戦争のこと、中国の友だちのこと‥‥など、身辺雑記をまとめたもので特にテーマはない。が、飲みの席で指を怪我させられた時の話が執拗に書かれてるのがおかしい。後日の飲み会の席で怪我させた人にそれを言ったらすっかり忘れてて、随筆を書くネタができてよかったじゃん、みたいなことを言われたことに対する腹いせなのかもしれない。まぁこの指の怪我以外にも交通事故にあった時のことなど、自分の怪我や体調のことをわりとしつこく書いてるんですけどね。でもどれも語り口が深刻にならず、そこはかとなくユーモアがただよっているところが木山捷平らしい。

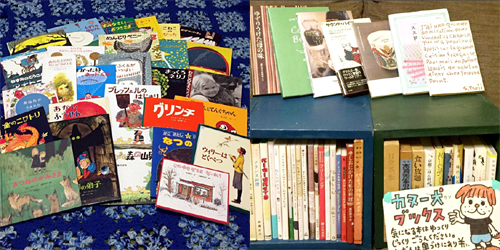

■作家仲間のこと、来日したビートルズのこと、戦争のこと、中国の友だちのこと‥‥など、身辺雑記をまとめたもので特にテーマはない。が、飲みの席で指を怪我させられた時の話が執拗に書かれてるのがおかしい。後日の飲み会の席で怪我させた人にそれを言ったらすっかり忘れてて、随筆を書くネタができてよかったじゃん、みたいなことを言われたことに対する腹いせなのかもしれない。まぁこの指の怪我以外にも交通事故にあった時のことなど、自分の怪我や体調のことをわりとしつこく書いてるんですけどね。でもどれも語り口が深刻にならず、そこはかとなくユーモアがただよっているところが木山捷平らしい。 左が今回の蚤の市、右が第1回目の蚤の市のカヌー犬ブース

左が今回の蚤の市、右が第1回目の蚤の市のカヌー犬ブース

■パリに留学中に執筆され、帰国後の1961年に発表されたデビュー作「城」から、この単行本が出た1978年までに書かれた短篇を制作順に編集したもの。この「I」では1967年の「洪水の終わり」までが収録されています(なので、発表順では一部入れ替わっている作品もあり)。

■パリに留学中に執筆され、帰国後の1961年に発表されたデビュー作「城」から、この単行本が出た1978年までに書かれた短篇を制作順に編集したもの。この「I」では1967年の「洪水の終わり」までが収録されています(なので、発表順では一部入れ替わっている作品もあり)。

■今まで日本映画を観たことがなかったという片岡義男が、昭和10年から30年までに公開された映画をそれぞれ1本ずつ見て、その感想を書くという趣向の本。昔の日本映画と片岡義男というのはイメージが結びつかなかったけど、原節子について書いた本が出た流れで企画された本らしい。

■今まで日本映画を観たことがなかったという片岡義男が、昭和10年から30年までに公開された映画をそれぞれ1本ずつ見て、その感想を書くという趣向の本。昔の日本映画と片岡義男というのはイメージが結びつかなかったけど、原節子について書いた本が出た流れで企画された本らしい。

■テレビの一般化、ビデオの発売と映画業界が斜陽になった80年代後半、全国のローカル映画館を訪ね経営者に話を聞くというノンフィクション。取り上げられている映画館は、大正から昭和の初期に建てられてものが大半で、場所も県の中心部から離れた場所が多い。ほとんどの経営者は、戦後のヒット映画を観に映画館に人が集まってきた頃のことを懐かしく話している。一方でただ懐かしむだけでなく、興行師としてもうひと山当てたいという野心もかすかに見え隠れするところが、映画館の現実をあらわにしている。まぁ著者がそういう方向に持って行こうとしている感もあるけど。

■テレビの一般化、ビデオの発売と映画業界が斜陽になった80年代後半、全国のローカル映画館を訪ね経営者に話を聞くというノンフィクション。取り上げられている映画館は、大正から昭和の初期に建てられてものが大半で、場所も県の中心部から離れた場所が多い。ほとんどの経営者は、戦後のヒット映画を観に映画館に人が集まってきた頃のことを懐かしく話している。一方でただ懐かしむだけでなく、興行師としてもうひと山当てたいという野心もかすかに見え隠れするところが、映画館の現実をあらわにしている。まぁ著者がそういう方向に持って行こうとしている感もあるけど。

■年末くらいに出た柳原良平の作品集。最近も定期的に新しい絵本が出ていたので、亡くなったときはびっくりしました。サントリー宣伝部で一緒だった開高健、山口瞳かなり前に亡くなっているので、絵本が出る度にすごい長生きしてるような気がしてました。

■年末くらいに出た柳原良平の作品集。最近も定期的に新しい絵本が出ていたので、亡くなったときはびっくりしました。サントリー宣伝部で一緒だった開高健、山口瞳かなり前に亡くなっているので、絵本が出る度にすごい長生きしてるような気がしてました。 ■そう、4月23日は、東小金井の高架下、アトリエテンポで行われる「家族の文化祭」に出店します。アトリエテンポのサイトで、まだ告知されていないので、言っていいのか分かりませんが、もう今週末は4月ですしいいですよネ。

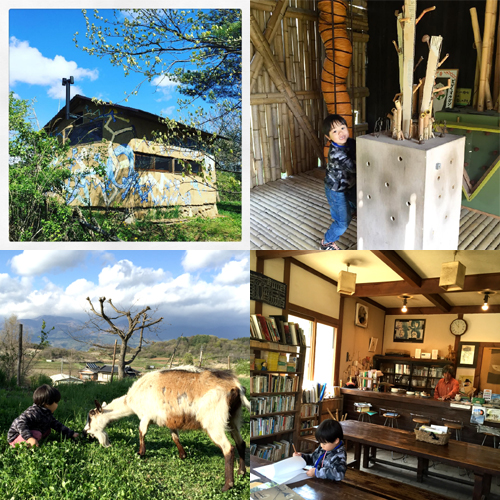

■そう、4月23日は、東小金井の高架下、アトリエテンポで行われる「家族の文化祭」に出店します。アトリエテンポのサイトで、まだ告知されていないので、言っていいのか分かりませんが、もう今週末は4月ですしいいですよネ。