◆画家の鈴木信太郎とは知らずに買った本

◆画家の鈴木信太郎とは知らずに買った本

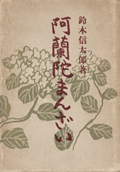

実を言うと、この本は、フランス文学者のほうの鈴木信太郎の「記憶の蜃気楼」と並べられ置いてあったのを内容もろくに見ずに値段だけで見て両方買ったので(両方とも500円!)、読み始める直前までフランス文学者の鈴木信太郎の本だと思ってました。

それで、前に読んでいた本が読み終わって次に何を読もうかと本を函から出してみたら、なんだか可愛い装丁で、ちょっと意外だなぁと思い、さらにページを開いてみたら、あの特徴的なイラストとそれに添えられた「す」の署名が目に入って、そこで洋画家のほうだと気がついた次第。

いやや、作品集だってなかなか手に入らないのに、まさか洋画家の鈴木信太郎の本を“読める”なんてね、ほんと本は出会いだなーとかなんとか‥‥文章の内容としては、医学博士である永井隆博士の「花咲く丘」の挿絵を担当したことがきっかけとなった長崎旅行の様子を中心に日々の出来事などがイラストとともにつづられています。

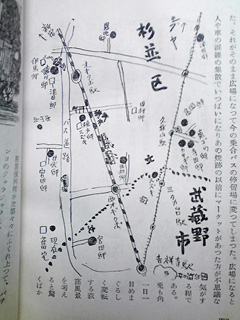

中には住んでいた荻窪の様子や挿絵を担当した井伏鱒二の家を訪問した様子なども書かれていたり、荻窪~吉祥寺~三鷹台~久我山といったエリアに暮らしている(た)人たちの家の地図が描かれてあって、それに合わせるようにそれぞれの人についての思い出などがつづられていたりして、阿佐ヶ谷文士のつながりと重なる部分もありつつ、また違った杉並に住んでいた人々の相関図が分かって興味深い。

鈴木信太郎自身は、荻窪から三鷹台に引っ越すことになるのですが、昔の三鷹台の駅のイラストを見ると、何年か前まで三鷹台、久我山に住んでいた私としては、もちろんイラストに描かれている駅とはぜんぜん違いますが、それもまたうれしい気分になってしまいました。

なんていうことをツイッターでつぶやいたら、三鷹台に住んでいる友だちが、鈴木信太郎の家のすぐ近くに住んでいて、孫と歳が近いこともあって子どもの頃、よく遊びに行っていたことが判明。なんだかすごい。鈴木信太郎家はなぜか庭によく小銭が落ちていたらしいです。次に一緒に飲みに行く機会があったら詳しい話をいろいろ聞きたいな。

ちなみに鈴木信太郎が引っ越していったあとの荻窪の家には、棟方志功が引っ越してきたそう。となれば、6月5日まで荻窪の「6次元」でやっている「デザイナーとしての棟方志功展」を見に行くしかない!あんまり時間もないけどタイミングを見て会社帰りに絶対に寄らなくては。

◆バーニー・バブルズの本と国立のバラ園

◆バーニー・バブルズの本と国立のバラ園

◆本の五月祭@高円寺あずま通り

◆本の五月祭@高円寺あずま通り ◆「ホンマタカシ ニュー・ドキュメンタリー」@東京オペラシティ アートギャラリー

◆「ホンマタカシ ニュー・ドキュメンタリー」@東京オペラシティ アートギャラリー ◆立川のmarumi-ya

◆立川のmarumi-ya