普段、特に忙しく過ごしているわけでもなくて、むしろ無駄な時間ばかりという毎日を過ごしているのに、ちょっと時間があると、どこかに行ってみようとか、何々をしてみようとか思ってしまうのは、単なる貧乏性のだからだろうか。

普段、特に忙しく過ごしているわけでもなくて、むしろ無駄な時間ばかりという毎日を過ごしているのに、ちょっと時間があると、どこかに行ってみようとか、何々をしてみようとか思ってしまうのは、単なる貧乏性のだからだろうか。

昨日は、来月から名古屋に帰ってしまう元上司の壮行会が7時半からあって、朝までは「今日はちょっと残業かな」なんて思っていたのに、急に定時にあがって神保町に行くことを思いついてしまいました。

会社の最寄り駅から1回乗換えで約20分弱。どうせ神保町の古本屋なんて、7時頃には閉店してしまうのだから、5時15分に会社を出て、7時過ぎに神保町を出れば余裕で壮行会に間に合う計算なので、1時間半くらい時間ができる‥‥。

いや、別にそんなギリギリの時間で行動しなくたって、用事があるわけじゃないし明日でもいいじゃん、という突っ込みを心の中で入れてみるものの、そういう気分に一度なってしまうととまらないもので、5時に会社を出るためには何をすればいいのか、ということと、神保町に着いたらどういう順番で古本屋を回ろうか、ということばかりが、頭の中を一日中回り続けてしまってました。自分でもよくわからないけれど、これはなんなんでしょうねぇ。そもそも会社員としてそれでいいのか、という疑問も‥‥。

そんなわけで、行って来ました、神保町‥‥‥‥やっぱり、無理がありました!

ほとんど古本屋を回れず、7時前に店が閉まってしまい、ディスクユニオンでCD買って、戻ってきて壮行会に参加という感じでした。ものごとは、思いつきでやったらだめ、計画性が大事ってことですね。(どっかのCMかよ)

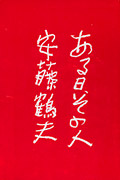

こういう交友録というか想い出の人たち的な本というのは、ある時代一定の作家たちの中では定番になっていて、同様の本がたくさん出ているけれど、今ではどうなのだろう?誰の交友録だったらおもしろそうなのかな、って考えてみたけれど、そもそも今の作家の本を読んでいないので、思い浮かぶはずもなく‥‥。

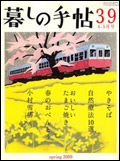

こういう交友録というか想い出の人たち的な本というのは、ある時代一定の作家たちの中では定番になっていて、同様の本がたくさん出ているけれど、今ではどうなのだろう?誰の交友録だったらおもしろそうなのかな、って考えてみたけれど、そもそも今の作家の本を読んでいないので、思い浮かぶはずもなく‥‥。 松浦弥太郎が編集長になってから「暮しの手帖」もまたおもしろくなってきたなぁと本屋で立ち読みをしながらいつも思うのだけれど、今まで買ったことはなくて、この号が初めて。前号の予告を見て、わたしが唯一家で作る料理である「やきそば」が特集だったから、と、ミオ犬からひまなので雑誌を読みたいと言っていたから。発売日に雑誌を買うなんて何年ぶりだろう。って書くと、どれだけ読み終わった本と雑記で取り上げている本のタイムラグができてしまっているばれてしまいますね。

松浦弥太郎が編集長になってから「暮しの手帖」もまたおもしろくなってきたなぁと本屋で立ち読みをしながらいつも思うのだけれど、今まで買ったことはなくて、この号が初めて。前号の予告を見て、わたしが唯一家で作る料理である「やきそば」が特集だったから、と、ミオ犬からひまなので雑誌を読みたいと言っていたから。発売日に雑誌を買うなんて何年ぶりだろう。って書くと、どれだけ読み終わった本と雑記で取り上げている本のタイムラグができてしまっているばれてしまいますね。 「ドゥマゴ通信」っていまでもあるのでしょうか?ドゥマゴなんてもう何年も行っていないので分かりません。15年くらい前は何冊かうちにあったし、Bunkamuraでやっていた洋書バーゲンで(これも今でもやっているのかな?)安く買った1号から32号までをセットしたボックスセットもうちにありましたね。

「ドゥマゴ通信」っていまでもあるのでしょうか?ドゥマゴなんてもう何年も行っていないので分かりません。15年くらい前は何冊かうちにあったし、Bunkamuraでやっていた洋書バーゲンで(これも今でもやっているのかな?)安く買った1号から32号までをセットしたボックスセットもうちにありましたね。