■幼いころに食べた森鴎外から伝わった欧風の料理や、パリで食べた料理、住んでいる下北沢周辺のお店、そして森茉莉自身が作る料理の紹介など、食についての文章を集めたエッセイ集。もともとは編者の早川茉莉が単行本に入っていない文章を集めていて、それを一冊にまとめる予定だったとのことですが、紆余曲折あり結果としてテーマ別にまとめたとのこと。このほかにもファッションについて、生き方についてのエッセイ集が出てます(もっと出てるのかもしれないけどわかりません)。

■幼いころに食べた森鴎外から伝わった欧風の料理や、パリで食べた料理、住んでいる下北沢周辺のお店、そして森茉莉自身が作る料理の紹介など、食についての文章を集めたエッセイ集。もともとは編者の早川茉莉が単行本に入っていない文章を集めていて、それを一冊にまとめる予定だったとのことですが、紆余曲折あり結果としてテーマ別にまとめたとのこと。このほかにもファッションについて、生き方についてのエッセイ集が出てます(もっと出てるのかもしれないけどわかりません)。

「私的読食録」での角田光代の言葉を、また思い出しちゃうんだけど、女性らしくかなり詳細に食べものそのものや作り方について書かれてるし、自分の好きなこととそれ以外のときの落差があって、ある意味わかりやすいのかもれないけれど、どこかつかみどころがない。そして、ものすごく女性っぽい文章だと思うけど、なんとなくつい引き込まれてて読んでしまう。でも文章を読んでいて、自分がちゃんと理解・共感できてるかというと、自信はない。

まぁそんなことを言えるもの、エッセイしか読んでないからかもしれません。もし「甘い蜜の部屋」などの小説を読んだから違う印象になる気がするけど、どうなんでしょ。いや、逆にそれが怖くて小説を読んでない、とも言えるかも?

■森茉莉が下北沢でよく行く喫茶店や食べもの屋などについてエッセイに、添えられたお店の場所などを示す手書きの地図がいい。手書きなので取り上げられているお店のほかには最小限のことしか描かれていないけれど、なんとなく手書きの地図って見てるだけで楽しい。

いつか手書きの地図が描かれている本を集めてカヌー犬ブックスで特集してみたい。と言っても、すぐに思いつくのは松浦弥太郎の「居ごこちのよい旅」くらいですけどね。これは、雑誌「coyote」に連載されていたときから好きでよく読んでいて、特にサンフランシスコの地図は、サンフランシスコに行ったときに雑誌を切り取って持って行った思い出がある。若木信吾の写真もいいし、文庫にもなっていますが、大きなサイズで持っていたい本。

■3days Bookstoreまで、もう2週間を切って少しずつ準備を始めてます。今回は古本屋さんだけのイベントなので、基本的にはいつものように料理随筆とかレシピ本とかが中心になっちゃうんだけど、今まで持っていくのに躊躇していた文芸書なども持っていくつもりです。場所も落ち着いた雰囲気になると思うので、ゆっくり見ていただいて、気になったものがあれば、どこかに座ったりしてちょっと読んでもらえればと思います。

■3days Bookstoreまで、もう2週間を切って少しずつ準備を始めてます。今回は古本屋さんだけのイベントなので、基本的にはいつものように料理随筆とかレシピ本とかが中心になっちゃうんだけど、今まで持っていくのに躊躇していた文芸書なども持っていくつもりです。場所も落ち着いた雰囲気になると思うので、ゆっくり見ていただいて、気になったものがあれば、どこかに座ったりしてちょっと読んでもらえればと思います。

食べものについての随筆って、書いている作家も、小説を書くときよりはもちろん、随筆としても、題材的にも世相などについて書いているときよりも、どこかリラックスした感じで書いていて、読むほうも気楽に読めるし、逆に小説などではあらわれない作家の素顔も垣間見れたりします。なので、今まで興味のなかった作家や敬遠していた作家の本でも、ちょっと読んでみると、見方が変わるのではないかとも思うので、こういう機会に手にとってもらえるとうれしいです。

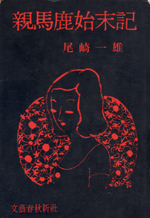

■尾崎一雄と尾崎士郎という二人の作家の娘は、両方とも同じ一枝という名前で、年も1歳違いらしい(もちろん苗字は両方とも尾崎)。それをネタに赤ちゃんの頃のエピソードから同じ大学に入るという顛末、そして結婚し姓が変わるまで(結婚した時期もほぼ同時期という‥‥)をつづった作品を中心に、息子や次女のこと祖父のことなどをについての作品が収録された短編集。(尾崎一雄の場合、短編集と書くべきなのか随筆と書くべきなのかいまいちわからない)

■尾崎一雄と尾崎士郎という二人の作家の娘は、両方とも同じ一枝という名前で、年も1歳違いらしい(もちろん苗字は両方とも尾崎)。それをネタに赤ちゃんの頃のエピソードから同じ大学に入るという顛末、そして結婚し姓が変わるまで(結婚した時期もほぼ同時期という‥‥)をつづった作品を中心に、息子や次女のこと祖父のことなどをについての作品が収録された短編集。(尾崎一雄の場合、短編集と書くべきなのか随筆と書くべきなのかいまいちわからない) ■暁が4月に小学校に入学するので、入学祝を兼ねてうちの親に学習机を作ってもらい、週末にうちに来て組み立てました。父親は特にそういう仕事をしていたわけでもないけれど、昔から日曜大工が好きで、たぶん、実家にある家具の半分くらいは手作りなんじゃないかと思う。大学生の頃、外においてあった物置が壊れて、買いなおそうとしたときに、「丈夫なものを買ったら高い。自分で作ったほうが安く済む」と言い出して、作ってみたものの、下にものを入れられるように高くしたり、扉もちゃんとしたサッシを入れるなどして、買った場合よりも倍以上の出費になってしまったこともある。でも、それから25年くらい経ってるけど、いまだにその物置を使っているので、結果的にはよかったのかもしれないですけど。

■暁が4月に小学校に入学するので、入学祝を兼ねてうちの親に学習机を作ってもらい、週末にうちに来て組み立てました。父親は特にそういう仕事をしていたわけでもないけれど、昔から日曜大工が好きで、たぶん、実家にある家具の半分くらいは手作りなんじゃないかと思う。大学生の頃、外においてあった物置が壊れて、買いなおそうとしたときに、「丈夫なものを買ったら高い。自分で作ったほうが安く済む」と言い出して、作ってみたものの、下にものを入れられるように高くしたり、扉もちゃんとしたサッシを入れるなどして、買った場合よりも倍以上の出費になってしまったこともある。でも、それから25年くらい経ってるけど、いまだにその物置を使っているので、結果的にはよかったのかもしれないですけど。 ■かなり前に買ってはみたものの、天野忠という詩人についてはまったく知らないし、山田稔の回想がいくらおもしろいうはいえ、一人のことで一冊はちょっとハードル高いかなと思って、そのままにしてなってました。実際読んでみたらどんどん引き込まれてしまって、一気に読んでしまった。もっと早く読んでおけばよかったということと、もっとゆっくり読めばよかったという2つの後悔。

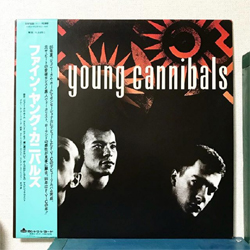

■かなり前に買ってはみたものの、天野忠という詩人についてはまったく知らないし、山田稔の回想がいくらおもしろいうはいえ、一人のことで一冊はちょっとハードル高いかなと思って、そのままにしてなってました。実際読んでみたらどんどん引き込まれてしまって、一気に読んでしまった。もっと早く読んでおけばよかったということと、もっとゆっくり読めばよかったという2つの後悔。 ■このところ、1980年代に活躍したイギリスのブルーアイドソウルやフェイクジャズ、ファンカラティーナなどのレコードを聴いている。ブロウ・モンキーズやキュリオシティ・キルド・ザ・キャット、ファイン・ヤング・カニバルズ、ワーキング・ウィーク、カリマ、ニック・プリタス、モダン・ロマンス‥‥などなど。去年、DDFCの80年代特集でDJをさせてもらったときに、改めて聴いてみて、いいけどもう当分は聴かないんだろうなと、思っていたんですけど、一年もただないうちに自分の中でのブームが復活という感じ。この辺をよく聴いていた高校生の頃(1985年~1987年)がちょっと懐かしい。

■このところ、1980年代に活躍したイギリスのブルーアイドソウルやフェイクジャズ、ファンカラティーナなどのレコードを聴いている。ブロウ・モンキーズやキュリオシティ・キルド・ザ・キャット、ファイン・ヤング・カニバルズ、ワーキング・ウィーク、カリマ、ニック・プリタス、モダン・ロマンス‥‥などなど。去年、DDFCの80年代特集でDJをさせてもらったときに、改めて聴いてみて、いいけどもう当分は聴かないんだろうなと、思っていたんですけど、一年もただないうちに自分の中でのブームが復活という感じ。この辺をよく聴いていた高校生の頃(1985年~1987年)がちょっと懐かしい。 ■経済界という会社から出ている「蘇る!」という雑誌に1995年から1998年にかけて連載されたもの。1回だけ経済界大賞の授賞式に行ったときの様子をとりあげてるけど、ほかは町田に引っ越す前によく行っていた平井や神保町、銀座、浅草などに行き、行きつけのお店でごはんを食べたり、喫茶店でコーヒーを飲んだりする様子がつづられています。なんで、経済の雑誌に3年にもわたって連載されたのか不思議。どんな人が読む雑誌なのでしょうか?雑誌を読む人たちにどのように受け入れられたんでしょうか?

■経済界という会社から出ている「蘇る!」という雑誌に1995年から1998年にかけて連載されたもの。1回だけ経済界大賞の授賞式に行ったときの様子をとりあげてるけど、ほかは町田に引っ越す前によく行っていた平井や神保町、銀座、浅草などに行き、行きつけのお店でごはんを食べたり、喫茶店でコーヒーを飲んだりする様子がつづられています。なんで、経済の雑誌に3年にもわたって連載されたのか不思議。どんな人が読む雑誌なのでしょうか?雑誌を読む人たちにどのように受け入れられたんでしょうか? ■土曜は、ギンザグラフィックギャラリーで開催されている「平野甲賀と晶文社展」へ。

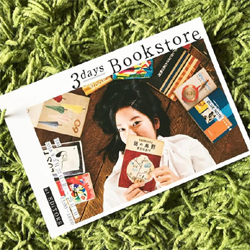

■土曜は、ギンザグラフィックギャラリーで開催されている「平野甲賀と晶文社展」へ。 ■さて、3月23日から25日の3日間、手紙社の西調布にあるEDiTORSで開催される3days Bookstoreに参加します。参加する古本屋さんはMAIN TENTさん、古書まどそら堂さん、古書モダン・クラシックさん、古書玉椿さん、クラリスブックスさん、古書むしくい堂さんとカヌー犬ブックスの7店。よくある古本市のように7つの古書店がそれぞれ出店する、ということではなく、7つのお店が集まって、3日間限定の古書店をひらくというコンセプトで、キッチンや休憩広場(?)などもともとあるEDiTORSの設備を活かしながら、ちょっと変わった雰囲気の、でも本好きの人に楽しんでもらえるような古本屋にしたいと思っています。皆さま、ぜひ遊びに来てくださいね。

■さて、3月23日から25日の3日間、手紙社の西調布にあるEDiTORSで開催される3days Bookstoreに参加します。参加する古本屋さんはMAIN TENTさん、古書まどそら堂さん、古書モダン・クラシックさん、古書玉椿さん、クラリスブックスさん、古書むしくい堂さんとカヌー犬ブックスの7店。よくある古本市のように7つの古書店がそれぞれ出店する、ということではなく、7つのお店が集まって、3日間限定の古書店をひらくというコンセプトで、キッチンや休憩広場(?)などもともとあるEDiTORSの設備を活かしながら、ちょっと変わった雰囲気の、でも本好きの人に楽しんでもらえるような古本屋にしたいと思っています。皆さま、ぜひ遊びに来てくださいね。 ■小説、絵本、詩集、料理本など、さまざまな本で登場する「食」について、角田光代と堀江敏幸が交互につづったエッセイ集。雑誌「dancyu」での連載をまとめたものになります。単行本にするにあたっての二人の対談も収録されてます。基本的に今手に入る本を紹介しているので、読みたい本をリストにして本屋さんで探してみるのにちょうどいいと思います。

■小説、絵本、詩集、料理本など、さまざまな本で登場する「食」について、角田光代と堀江敏幸が交互につづったエッセイ集。雑誌「dancyu」での連載をまとめたものになります。単行本にするにあたっての二人の対談も収録されてます。基本的に今手に入る本を紹介しているので、読みたい本をリストにして本屋さんで探してみるのにちょうどいいと思います。

■すこしずつ海外文学の本を読むのを増やしていこうと思っているけど、なかなか読めません。昔名に読んでたんだろ?で、ミルハウザー。ミルハウザーの本を読むのはほんとひさしぶり。「イン・ザ・ペニー・アーケード」や「バーナム博物館」など、この作家の作り出す世界が大好きでした。

■すこしずつ海外文学の本を読むのを増やしていこうと思っているけど、なかなか読めません。昔名に読んでたんだろ?で、ミルハウザー。ミルハウザーの本を読むのはほんとひさしぶり。「イン・ザ・ペニー・アーケード」や「バーナム博物館」など、この作家の作り出す世界が大好きでした。 ■前回もちょっと書いたけれど、前半は、戦中に徴兵されたときのことから、戦後まだストリップという名称もない時代にストリップを始めたこと、その後、バーテンやテキヤなど職を変えたころのできごとなどがつづられており、後半は自身が翻訳した小説の解説を収録している。自身の体験については、ほかの本で読んだことのある内容が多いし、解説のほうは推理小説が多いので、小説自体は読んでないものばかりなのですが、語り口がいいのでついつい引き込まれてしまう。まぁ飲み屋で奥に座っている常連さんの話を聞いてるという感じでしょうか(単なるイメージです)。

■前回もちょっと書いたけれど、前半は、戦中に徴兵されたときのことから、戦後まだストリップという名称もない時代にストリップを始めたこと、その後、バーテンやテキヤなど職を変えたころのできごとなどがつづられており、後半は自身が翻訳した小説の解説を収録している。自身の体験については、ほかの本で読んだことのある内容が多いし、解説のほうは推理小説が多いので、小説自体は読んでないものばかりなのですが、語り口がいいのでついつい引き込まれてしまう。まぁ飲み屋で奥に座っている常連さんの話を聞いてるという感じでしょうか(単なるイメージです)。 ■戦後の幼年期に、ハワイに住む祖父から送られてきた缶詰やお菓子の話から大学時代、そして現在までの食体験をつづったエッセイ集。キャンベルのスープ缶、びん入りのマヨネーズ、ハーシーズのチョコレート、スニッカーズ、ジェロ‥‥など、戦後の日本の状況やアメリカとの関係などと絡めた幼年期のエピソード中心になっている。片岡義男の場合、日本とアメリカが自分のルーツとして並列で存在していて、どちらがどうということがなく、両方をわりと客観的にとらえているところが読んでいておもしろい。

■戦後の幼年期に、ハワイに住む祖父から送られてきた缶詰やお菓子の話から大学時代、そして現在までの食体験をつづったエッセイ集。キャンベルのスープ缶、びん入りのマヨネーズ、ハーシーズのチョコレート、スニッカーズ、ジェロ‥‥など、戦後の日本の状況やアメリカとの関係などと絡めた幼年期のエピソード中心になっている。片岡義男の場合、日本とアメリカが自分のルーツとして並列で存在していて、どちらがどうということがなく、両方をわりと客観的にとらえているところが読んでいておもしろい。 ■年末からコーラスものを中心にイージリスニングばかり聴いている。ジョニー・マン・シンガーズ、レイ・チャールズ・シンガーズ、アニタ・カー・シンガーズ、フラバルー・シンガーズといった○○シンガーズというグループだったり、○○シスターズ、○○ファミリーだったり、インスト中心のレコードでも、クレジットにコーラスが入っているものをチェックしてしまう。クリスマスの時期など、冬の夜に小さめの音で流しているといい感じなのですが、各グループで大きな個性があるわけではないので、聴き続けているとちょっと飽きてきて、ハイローズやシンガーズ・アンリミテッドなど、もっとうまいコーラスや、アーバーズのようなソフトロックに近いテイストのものに変えてみたりしている。

■年末からコーラスものを中心にイージリスニングばかり聴いている。ジョニー・マン・シンガーズ、レイ・チャールズ・シンガーズ、アニタ・カー・シンガーズ、フラバルー・シンガーズといった○○シンガーズというグループだったり、○○シスターズ、○○ファミリーだったり、インスト中心のレコードでも、クレジットにコーラスが入っているものをチェックしてしまう。クリスマスの時期など、冬の夜に小さめの音で流しているといい感じなのですが、各グループで大きな個性があるわけではないので、聴き続けているとちょっと飽きてきて、ハイローズやシンガーズ・アンリミテッドなど、もっとうまいコーラスや、アーバーズのようなソフトロックに近いテイストのものに変えてみたりしている。 ■電車の中や一人でごはんを食べる時はできるだけ本を読むようにしている。特に電車の中はちょっと混んでるとついスマホを見てしまいがちなので、そこは流されないようにしつつ、隣の人を少し押してでもカバンから本を出す。

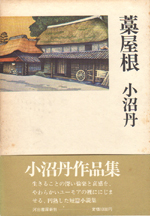

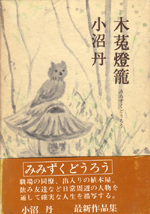

■電車の中や一人でごはんを食べる時はできるだけ本を読むようにしている。特に電車の中はちょっと混んでるとついスマホを見てしまいがちなので、そこは流されないようにしつつ、隣の人を少し押してでもカバンから本を出す。 ■去年の年明けくらいに神保町の古本屋を回っていたら、この本が安く売ってて、小沼丹の本も安くなったなぁなどと思いながら購入。あとで調べたら、講談社文芸文庫から文庫版が刊行されてたので、その影響なのかもしれない。でも講談社文芸文庫は、新刊の単行本と同じくらいの値段なので、それよりも安くする必要はないんじゃないかと思うので、関係ないかもしれない。ちなみに去年の年末には「藁屋根」が講談社文芸文庫から出て、買わなくちゃと思っていたところに、手ごろな値段の単行本を見つけたので、講談社文芸文庫からいろんな本をどんどん出してほしい。

■去年の年明けくらいに神保町の古本屋を回っていたら、この本が安く売ってて、小沼丹の本も安くなったなぁなどと思いながら購入。あとで調べたら、講談社文芸文庫から文庫版が刊行されてたので、その影響なのかもしれない。でも講談社文芸文庫は、新刊の単行本と同じくらいの値段なので、それよりも安くする必要はないんじゃないかと思うので、関係ないかもしれない。ちなみに去年の年末には「藁屋根」が講談社文芸文庫から出て、買わなくちゃと思っていたところに、手ごろな値段の単行本を見つけたので、講談社文芸文庫からいろんな本をどんどん出してほしい。 ■先週の東京は雪。朝、駅に向かう時から雪が降り始めて、昼くらいには本格的になり、夕方にはかなり積もるという感じでした。こんなに雪が降るのは3年ぶりくらいかな。台風は特にテンション上がることはないけれど、雪が降っているのを見るとなんとなくテンションが上がるのは、雪の少ない神奈川~東京で育ったせいでしょうか。別に雪だるまやかまくらを作ったりするわけではなくて(むしろ生まれてから雪だるまやかまくらを作った経験なんてほとんどない)、普段見ている景色が変わるのを見てるだけで楽しい。さすがにいい大人なので、次の日に会社休んでどこかに出かけたりはしないけど、ほんとうは、裏道のたくさんある街に出かけて行ってうろうろしたいと思う。歩き回って体が冷えたら喫茶店でコーヒー飲んで暖まったりしてね。

■先週の東京は雪。朝、駅に向かう時から雪が降り始めて、昼くらいには本格的になり、夕方にはかなり積もるという感じでした。こんなに雪が降るのは3年ぶりくらいかな。台風は特にテンション上がることはないけれど、雪が降っているのを見るとなんとなくテンションが上がるのは、雪の少ない神奈川~東京で育ったせいでしょうか。別に雪だるまやかまくらを作ったりするわけではなくて(むしろ生まれてから雪だるまやかまくらを作った経験なんてほとんどない)、普段見ている景色が変わるのを見てるだけで楽しい。さすがにいい大人なので、次の日に会社休んでどこかに出かけたりはしないけど、ほんとうは、裏道のたくさんある街に出かけて行ってうろうろしたいと思う。歩き回って体が冷えたら喫茶店でコーヒー飲んで暖まったりしてね。 ■そんな雪が降ったあとの週末に北海道から友だちが遊びに来て一緒にごはんを食べたり、伊千兵衛でやっていたサウンドマナーに行ったりしました。東京が寒いと言っても札幌に比べれば寒くないよと言っていたけど、7年くらい前かな、その友だちが東京に来てうちに泊まった時も、たしか雪が降ってた。

■そんな雪が降ったあとの週末に北海道から友だちが遊びに来て一緒にごはんを食べたり、伊千兵衛でやっていたサウンドマナーに行ったりしました。東京が寒いと言っても札幌に比べれば寒くないよと言っていたけど、7年くらい前かな、その友だちが東京に来てうちに泊まった時も、たしか雪が降ってた。