◆今年、後半の後半によく聴いたCD(たいしたものは聴いてない)

◆今年、後半の後半によく聴いたCD(たいしたものは聴いてない)

前にも書いた気がするけれど、この本は、二人がする買い物やお店にひかれるというよりも、ポラロイドの写真集として読んでます(見てます?)。もちろん中身も読んでるし、おもしろいと思うけれど、これを参考に何かを買うとかどこかに何かを食ぺに行こうとかいうことはほとんどない。

とはいうものの別に物欲がなくなったわけでもないし、欲しいものまあまああるけれど、なんとなく買う機会があまりないんですよね。相変わらず買い続けているのはCDくらいか。

しかし40歳過ぎても聴きたい音楽がたくさんあって、次に買うCDのことをいつも考えてるなんてことになるとは、20代の時は思ってもみなかった。しかも歳をとったから、レアで高い盤を買ってるとかでもなくて、基本20代の頃と同じくいろんなジャンルを広く薄く、そして安いCDばっか買ってるなんてねぇ‥‥進歩なさ過ぎ。

で、最近は、70年代のプリティッシュポッブをよく聴いていてます。ポール・マッカートニー&ウイングスとかELO、バッドフィシガー、10cc‥‥など、中学生~高校生の頃に聴いたような70年代ブリティッシュポッブの基本!みたいなもの、またスタクリッジやグリムス、ウィザード、バークレイ・ジェイムス・ハーベストなど、昔、雑誌やラジオで紹介されてて聴きたいと思っていたけれど、当時はCDで出ていなかったものなどを聴き直してるという感じですかね。いや、なんだか高校生の頃のリスニングに戻ったかのよう。しかも20年以上経つあいだに手に入らなかったレコードがCD化され、安く手に入るものも多かったりしてうれしい。

この辺は60年代や80年代以降に比べて、全体的にどこかいなたいというかサウンドが洗練されてないので好みが分かれるところなのだと思う。メロディはすごくいいし、アレンジもいいんだけど、その楽器の音が70年代ぽさを出してしまってる。それも80年代におけるドラムのエコーとか技術的なトレンドによる共通した音みたいなものではないんだけど、どのバンドもどことなく同じような雰囲気を醸し出しているのがちょっと不思議です。

でも昔ちょっと聴いたきりで、そのあとちゃんと聴くきっかけを失ってしまいなんとなく手を伸ばすきっかけがつかめなかった音楽を改めて聴くというのもいろいろ思うことや発見があってそれはそれで楽しい。やはりなんとなくでスルーしたりしないできちんと聴いておくべきだなと思ったりしてます。

CDは、あと何年かしたらすぐに買えなくなってしまいそうな、もしかしたらアナログ盤よりも先になくなっちゃうんじゃないかって気がするしねぇ。

そんなわけで、このところヘビーローテンションなブリティッシュポッブを何枚かピックアップしてみました。でも書いた後で読み直したら、なんかわざわざ紹介するほどのCDでもなかったかという感じです。まぁ2012年の後半はこんな音楽を聴いてたなぁという自分に対する備忘録ということで‥‥。

■「On The Road Again」-Roy Wood-

ロイ・ウッドのソロ3作目。もう最高ッス。大好きデス。何かとよく聴いてる「Boulders」と「Mustard」にはおよぱないけれど、ポッブ楽曲にどこか実験的な要素を入れ込んだようないろんな楽器が入り乱れるごちゃごちゃとしたところが好き。このごちゃごちゃ感をきれいに整理して表面を磨いたりするとELOになるなーとか、ロックンロール調の曲でELOと同じようなアプローチをしていたりして、改めてロイ・ウッドとジェフ・リンは同じような嗜好をもった人だったのだなと思いました。

■「Eldorado」-ELO-

そのELOは、今回、思い切って11枚組ボックスセットを買ってしまいました。とりあえず全部iPhoneに入れてみて適当に聴いているのですが、なんとなく「On The Third day」「Eldorado」「Face The Music」あたりをよく聴いている気がします。こうやってまとめて聴いてみると、ELOの核となるサウンドにロックンロールやハードロック、ディスコなどさまざま音楽をとり入れていて、そのバランスがめちゃくちゃ絶妙であることに気がつきます。あとロイ・ウッドが在籍していた初期の過激さやブログレシッヴさはさすがだな、とか。

■「Straight Up」-Badfinger-

バッドフィシガーは改めて聴いてみたらどのアルバムもよくて、なんで聴いてこなかったのかちょっと後悔しているくらい。いや、80年代はアップル・レコードは手に入りづらかったし、CD化も若干遅かった記憶が‥‥。これは代表曲「デイ・アフター・デイ」が収録されたサードアルバム。ほんとはどれでもいいんです。ぽぉっと聴いてるとウィングスを聴いている気になってしまう瞬間もあるほどポップ。でもポールほど下世話な部分がなく上品。逆にポールって下世話になりそうなギリギリのラインでキャッチーな部分を作るのがうまいなぁなんて思ったりして。

■「The Man ln The Bowler Hat」-Stackridge-

「田舎のピートルズ」と呼ばれていたらしいです。なんかヴァイオリン入ると田舎って感じがしますね、ってのは偏見か。このアルバムではジョージ・マーティンをブロデュースに迎えて完成度のポッブなサウンドになってるのですが、どこかメロヂィやアレンジにインパクトがないのが、ポッブ好きの人に「いいアルバムだよね~」といった感じで共有されるにとどまってる所以なのかな。ただしこの手のバンドで曲がキャッチーだと「アイドルバンド」扱いされるか「売れ線狙い」ととらえられてしまうところのでそのさじ加減は難しい。

■「Rockin Duck」-Grimms-

マイク・マッギアらによるスキャッフォルドにポンゾ・ドッグ・バンのニール・イネスらが加わったグループのセカンドアルバム。元のバンドの音楽性から推測できるような演劇的で、ギャグ満載の内容とのことなのだが、英語が分からないわたしにはセリフ部分は理解できてません。まあ英語がわかったからと言って内容が分かるものなのかも不明ですが‥‥音楽のほうはわりと、イギリスのビートニクと言われた彼ららしく、アメリカのスワンブやカントリーロックなどの影響が大きいサウンドになっています。もちろんそのままではなく彼ららしいひねりが加えられてますが。

■「Time Honoured Ghosts」-Barclay James Harvest-

バークレー・ジェイムス・ハーヴェストは、ジャンル的にはブログレシッヴになるらしいのですが、これを聴く限りではあまりブログレっぼくないです。3~5分くらいの長さでシンセサイザーを用いたシンフォニックなものや、きれいなハーモニーとアコースティックギターの音が繊細に響く曲が多い。しかし1曲目は「in my life」というタイトルだし、ビートルズの曲名をつないで歌詞にした「Titles」なんて曲もあるし(曲も若干引用している)、ピートルズファンということは分かりますが、なぜ、8作目のこのアルバムでビートルズ?という疑問も‥‥

◆東京蚤の市、ぶじ終了しました。皆さまありがとうございました!

◆東京蚤の市、ぶじ終了しました。皆さまありがとうございました!

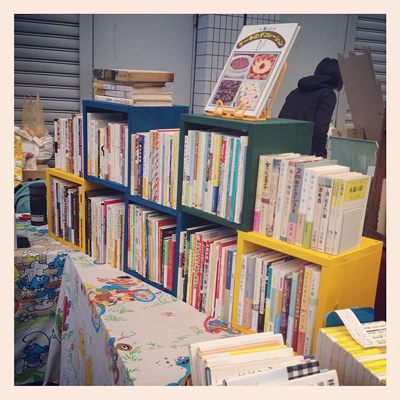

ちなみにわたしはイベントに出た時に使うための鉄でできた赤い本立てを買いました。最初は、木の本立てか小さめの本棚を買おうと思っていたのですが、いろいろなお店を見ているうちに、うちはそんなアンティークっぽい落ち着いた感じでもないなぁという気持ちになってきて、あきらめかけた時にこれを発見した次第。このお店は本立てのほかにもいい感じのものがあったのですが、名前とかチェックし忘れてしまい、残念です。(あとでゆっくり調べます~)

ちなみにわたしはイベントに出た時に使うための鉄でできた赤い本立てを買いました。最初は、木の本立てか小さめの本棚を買おうと思っていたのですが、いろいろなお店を見ているうちに、うちはそんなアンティークっぽい落ち着いた感じでもないなぁという気持ちになってきて、あきらめかけた時にこれを発見した次第。このお店は本立てのほかにもいい感じのものがあったのですが、名前とかチェックし忘れてしまい、残念です。(あとでゆっくり調べます~)

◆12月2日ははけのおいしい朝市に出店させていただきます!

◆12月2日ははけのおいしい朝市に出店させていただきます! いよいよ、今週末は東京蚤の市。今のところ天気はよさそうですが、今日あたりからいきなり寒くなってしまい、当日の予想最高気温も13度!来場の際は暖かいかっこうで来てくださいね。わたしも防寒をしっかりして風邪をひかないようにします~(ついにヒートテックを買うべきか、なんて思ってます)

いよいよ、今週末は東京蚤の市。今のところ天気はよさそうですが、今日あたりからいきなり寒くなってしまい、当日の予想最高気温も13度!来場の際は暖かいかっこうで来てくださいね。わたしも防寒をしっかりして風邪をひかないようにします~(ついにヒートテックを買うべきか、なんて思ってます) ◆今年ははらっぱ祭に2日とも行ってしまいました

◆今年ははらっぱ祭に2日とも行ってしまいました 次から次へを場所や酒場をはしごしていくコミマサさんのテンポと、コミマサさんと片岡義男のユーモアたっぷりのやり取りがよくてこれを読むだけでもこの本を買ってよかったと思えるほどです(なんていうとちょっとおおげさか?)。

次から次へを場所や酒場をはしごしていくコミマサさんのテンポと、コミマサさんと片岡義男のユーモアたっぷりのやり取りがよくてこれを読むだけでもこの本を買ってよかったと思えるほどです(なんていうとちょっとおおげさか?)。 それからこれまではいろんなバンドの演奏をBGMにしながら、ごはんを食べたりビールを飲んだりおやつを食べたりしつつ、友だちと話して、ちょっとくじら山に登って遊ぶ、くらいだったのですが、漣くんもちょっと大きくなってきて、子どもためのイベントにちょっと参加したり、原っぱで遊ぶにしてもただ走り回るだけじゃなくなってきて、よりはらっぱ祭を楽しめるようになってきたのかな、なんて思ってます。

それからこれまではいろんなバンドの演奏をBGMにしながら、ごはんを食べたりビールを飲んだりおやつを食べたりしつつ、友だちと話して、ちょっとくじら山に登って遊ぶ、くらいだったのですが、漣くんもちょっと大きくなってきて、子どもためのイベントにちょっと参加したり、原っぱで遊ぶにしてもただ走り回るだけじゃなくなってきて、よりはらっぱ祭を楽しめるようになってきたのかな、なんて思ってます。 ◆11月は4連休でスタート。暁くんが熱出したり、「石田倉庫のアートな2日間」へ行ってみたり。

◆11月は4連休でスタート。暁くんが熱出したり、「石田倉庫のアートな2日間」へ行ってみたり。

◆11/24、25に行われる「第二回東京蚤の市」に出店します。

◆11/24、25に行われる「第二回東京蚤の市」に出店します。