◆今年初めてのニチニチ日曜市とはじめてのコショコショ市

◆今年初めてのニチニチ日曜市とはじめてのコショコショ市

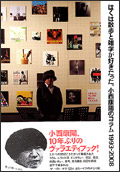

前半では、ルネサンス期のティツィアーノから、デュフィ、小村雪岱、木村荘八、宮田重雄といった挿絵画家、アメリカのカートゥニスト、鈴木信太郎、北園克衛、そして師匠である川端実など、原田治が敬愛する画家たちについてつづったエッセイを収録。

抽象画家に師事していたという事実をはじめ、多種多様の作家を取り上げつつも美術というものへの一貫した向き合い方が伝わってくる内容など、ミスタードーナツのノベルティをはじめとしたオサムグッズのイメージしか持っていなかったわたしにとって、前半だけでも原田治のイメージを変えてくれるのですが、後半になると、縄文美術を日本民族の美術の原型として捉え、弥生時代以降、室町時代にかけて権力によって抑えられてきたその美術観が戦国時代に復活し、江戸時代の浮世絵まで花開くという独自の美術史観が熱く展開されており、もう驚きの連続でした。

イラストレーターのエッセイ集というと、今までに影響と受けた作家たちを自分の経験に結びつけつつどちらかというとサブカルチャー寄りの視点から語ったものがほとんどだし、イラストのテイストや年代から原田治のこの本も、そういう風なものだと予想していたのが大きな間違いでしたね。そしてこれが今ではなく、オサムグッズ全盛の1982年に出ていたという事実もすごいと思う。当時、この本は原田治のファンにどのように受け止められていたのでしょうか?

今では、月の半分は築地で仕事をし、残りの半分は大島に建てたアトリエで抽象画を描いたり、焼き物をしたりして悠々自適の生活をしているようです。原田治が描いた抽象画、いつか見てみたいですね。どこかで展覧会を開いたりしていないのだろうか?

今年初めてのニチニチ日曜市。春から秋にかけて皆勤賞に近い形で、ニチニチに通っていたわたしですが、11月、12月は友だちがうちに遊びに来たりしたので行けずじまいで、3か月ぶりになります。

加えて、今月は同じ旭通りにある場所でコショコショ市が開かれていたので、スタート直後の11時過ぎくらいに国立に着いたときは、両方とも人だかりで旭通りは大にぎわい。

まず会場がオープンなコショコショ市に行って、漣くんを抱っこしてお店のあいだをすり抜けながら本を眺めたりしてたんですけど、ときおり強い風が吹いたりしてかなり寒かったです。

でもそれぞれのお店が一箱ながら、テーマを設けた本をチョイスしていたりして個性的で、全体の規模はそれほど大きくないけれど見ごたえがありました。場所がらか山口瞳の本を出している人が多かったような‥‥。ちなみにわたしは、講談社文芸文庫の河盛好蔵と小島政二郎の本を買いました。ほかにも欲しい本があったのですが、国立に住んでいる友だちが偶然に前を通りかかって(所沢に行くところだったらしい)、話し込んだりしてしまったので、時間があんまりなかったのです。

お店を出している人も、本を買いに来ている人も楽しそうでよい雰囲気だったので、2回目、3回目、というか春になった頃の開催が楽しみですね。

ニチニチ日曜市のほうは、今回からdans la naturenさんが参加しなくなってしまったのが寂しい。その時によって違うけれど、TAIYODOさんのクラッカーとdans la natureさんのマフィンはだいたい買っていて、帰ってからのおやつにしていたのです。あと、カレーパンとシフォンケーキはどちらかというとその場で食べる感じ、ときどきジャムと古本を買う感じ、ですかね。まぁ今年もニチニチ日曜市には毎回のように通うことになりそうです。

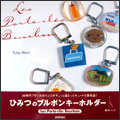

◆原宿のおもちゃ屋にはスマーフグッズがたくさんあってびっくり

◆原宿のおもちゃ屋にはスマーフグッズがたくさんあってびっくり ◆テクノポップの誘惑

◆テクノポップの誘惑 ◆明けましておめでとうございます。

◆明けましておめでとうございます。