◆庄野潤三の一周忌を前に‥‥

◆庄野潤三の一周忌を前に‥‥

庄野潤三が亡くなって21日で1年が経ちますね。1年前はまだ杉並に住んでいて自転車で西荻の古本屋を回っていたらミオ犬からメールが入って、庄野潤三が亡くなったことを知ったのだった。

で、なんか興奮して普段なら絶対にお店の人に話しかけることなんてないのに、音羽館で本の会計をしているときに、「庄野潤三さんがなくなったみたいですね」なんて話しかけたのをおぼえてます。音羽館はよく店員に話しかけてる人がいるお店だけど、通いはじめてちゃんとした言葉を交わしたのはそのときだけ。まぁそんなもんです。

そんなわけで、8月の山口瞳に続いて、今月は庄野潤三の「おもちゃ箱」。この本は、“危険”をテーマにした連作短篇集。“危険”と言っても庄野潤三のことなので、“背筋が凍るような体験”とか“取り返しのつかない一線を越える瞬間”‥‥といった描写ではなく、あとがきで本人が書いているように、あくまでも「さかやかな日々の営みの中にあって、危険であるが故に常に活気とおかしみ、慰めをもたらしてくれるような危険」であって、鈍感なわたしには、どこに“危険”があったか分からないような作品もあったりします。あと連作短篇と言われても、庄野潤三のほとんどの作品は“連作長篇”なんじゃ‥‥と心の中でツッコミを入れつつ、でももうそんな連作の続きも読めないのだな、なんて思いながら読んでました。

わたしは、2000年代に入ってから庄野潤三を知って、初期のころの作品と最近の作品を同時に読み始めたので、どうしても緊張感というか、やわらかな中にも張りつめたものを感じる初期の作品にひかれてしまうのですが、今になって思うと、自分の愛するものを宝物にようにして残しておく、というのも作家としての一つの道ではないかと思うし、また、もっと早くに庄野潤三の本に出会って、遠い親戚から届く長い手紙のような素直な気持ちで、最近の作品を読むことができたらよかったのにと、今さらになって後悔してます。

◆国立北区商店街のワイワイ祭へ行ってきたよ

◆国立北区商店街のワイワイ祭へ行ってきたよ ◆写真をFlickrにアップしてみました

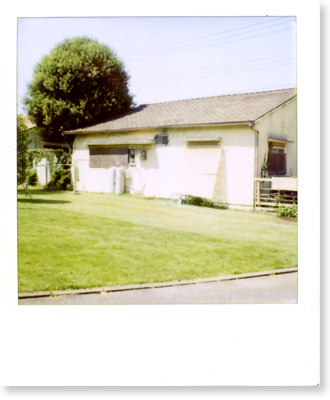

◆写真をFlickrにアップしてみました ◆最後のポラロイドフィルムを持って立川のアメリカ村へ

◆最後のポラロイドフィルムを持って立川のアメリカ村へ

◆「White Flag」(Pepe California)と「ワンコインからワンドリップ」(the coffee group)

◆「White Flag」(Pepe California)と「ワンコインからワンドリップ」(the coffee group)