東京は、朝から雪で、一日家から出ずテレビを見たりして過ごす。

東京は、朝から雪で、一日家から出ずテレビを見たりして過ごす。

前回、中途半端に(つづく)なんて書いてしまったけれど、正直2日しかなかったし、市街をMUNIやバスで移動しながら、買い物をしたり、古本屋を回ったりしただけなので、サンフランシスコについて特に書くこともなかったりする。しいて観光的な場所といえば、「アメリカの鱒釣り」の表紙になっていたワシントン・スクウェアくらい。気持ち的にはCity Lightsも観光ですけど。

そんなわけでサンフランシスコで行った古本屋について。

■Books & Bookshelves(99 Sanchez St San Francisco)

お店の名前通り本棚と本が置いてあります。行く前に調べていたときはリストに入っていなかったのですが、松浦弥太郎が本であげているのを見て行ってみたのですが、どちらかというと本棚が主で、入り口から中ほどまでシンプルな木の本棚がさまざまなサイズごとにたくさん置いてあり、本は奥の方に詩や小説のペーパーバックを中心に置いてある。という感じでした。ちゃんと題名を読んでないからはっきりとは言えませんが‥‥。

■Aardvark Books(227 Church St San Francisco)

店の広さなども含めて、いろいろなジャンルの本が一律に置いてあるところからも、多分、サンフランシスコの平均的な古本屋なのではないかと思います。

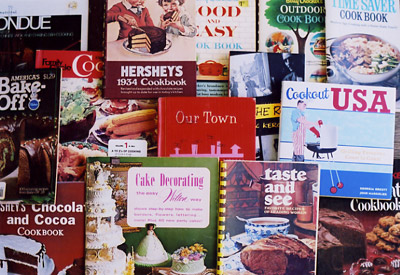

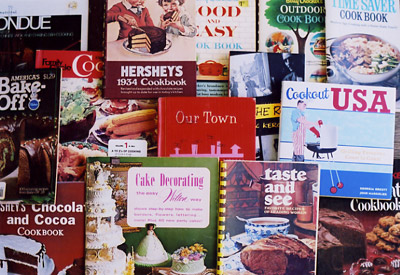

■Adobe Book Shop(3166 16th St San Francisco CA)

大きなソファーが置いてあったり、天窓があって店内が明るかったりしてのんびりできることもあり、今回回った古本屋では一番居心地がよかったです。写真集や絵本、料理関係の本もたくさんあったので、そんな本を抱えてきてはソファーに座って読んだりして、けっこう長居したかも。いや、そもそも店員がずっと店の入り口付近にあるソファーに座っておしゃべりしてました。

■Dog Eared Books(900 Valencia St San Francisco)

前にミオ犬が、もらってきたサンフランシスコ、ロサンゼルス特集の小冊子に載っていた古本屋。ネットで調べたらRed Hill Books、Phoenix Booksと3つの古本屋が同系列であるらしいです。こっちでいうと象のあし書店、ねこの手書店、たらの芽書店、キノコノクニヤ書店‥‥みたいなものか、適当。この周辺には、Forest Booksとかいくつか古本屋並んでいましたが、そこはちょっとパス。Red Hill Booksは、バスに乗っているときに見かけましたが、なかなかいい感じの店構えでしたが、駅からかなり離れている場所だったので、急にバスから降りるわけにも行かず断念。

■Green Apple Books(506 Clement St San Francisco)

Golden Gate Park周辺にある古本屋で市街からはちょっと離れているのですが、前述の小冊子に出ていた写真がよくてわざわざ足を伸ばしてみました。でも。バスから降りたら目の前にあって思わず入ったのですが、なんだか写真と様子が違って「??」。本もコミック系、小説が主だし、併設されているレコード屋の方に音楽・映画関係の本があるだけだし‥‥せっかく遠くまで来たのになんだかな~なんて思って店から出たら、一つ違う店を挟んだ通り沿いにもう一軒あり、そこが写真に載っていた方だったという‥‥。こちらは3階まであって見応え充分。しかーし、なんとクロージングセールやってました。ほんとか?。店員にちゃんと聞かなかったし分かりません。でもぎりぎりで行けてよかったです。

あとは蚤の市に置いてある本屋リサイクルショップみたいなお店の本コーナーとかくらいですね。Black Oak Booksは絶対近くを通ったはずなので、ちゃんと探して行きたかったなーとは思う。そもそも調べてる段階で2軒あるとは知らなかったんですよね~

今、大佛次郎はブームなのだろうか?そんな気がするのだけれど、なぜと言われるとよくわかりません。なんとなくいろいろなところで大佛次郎の名前をみるような気がするのは、単に自分が気になっているからだけではないような‥‥。この本は、随筆集「屋根の花」収録されていた43編に、歴史紀行「義経の周囲」から10編を追加したもの。講談社文芸文庫を買うたびに、できるなら再構成などしないで、そのまま出版して欲しいと思うのだけれど、そういうわけにもいかないのだろうか。「屋根の花」はいずれ読み直すことになるんだろうなぁ~。まぁ巻末の著作リストの中から欲しい本をリストアップするつもりで購入しているので、しょうがない。でも、題名だけでは自分が読みたいと思っている随筆と横浜を舞台をしたものがどれなのかまったく分からず。簡単にリストに頼らずに、もう少し自分で調べる必要があるみたいです。じゃ、この本の意義はなんだったのか、と。

今、大佛次郎はブームなのだろうか?そんな気がするのだけれど、なぜと言われるとよくわかりません。なんとなくいろいろなところで大佛次郎の名前をみるような気がするのは、単に自分が気になっているからだけではないような‥‥。この本は、随筆集「屋根の花」収録されていた43編に、歴史紀行「義経の周囲」から10編を追加したもの。講談社文芸文庫を買うたびに、できるなら再構成などしないで、そのまま出版して欲しいと思うのだけれど、そういうわけにもいかないのだろうか。「屋根の花」はいずれ読み直すことになるんだろうなぁ~。まぁ巻末の著作リストの中から欲しい本をリストアップするつもりで購入しているので、しょうがない。でも、題名だけでは自分が読みたいと思っている随筆と横浜を舞台をしたものがどれなのかまったく分からず。簡単にリストに頼らずに、もう少し自分で調べる必要があるみたいです。じゃ、この本の意義はなんだったのか、と。

2月に入ってからずっと、中国の農薬入りギョーザのニュースが流れ続けていますが、雑誌などでは普通に“餃子”と書かれているのに、ニュースではギョーザがカタカナで表記されているのがちょっと気になります。なぜ?いつから?チンジャオロースやホイコーロー、バンバンジーなどは読みにくいのでカタカナなのは分かるし、シューマイやチャーハンなどもなんとなくわかるのですが、ギョーザは逆になんとなく馴染めない気がするのは私だけでしょうか。

2月に入ってからずっと、中国の農薬入りギョーザのニュースが流れ続けていますが、雑誌などでは普通に“餃子”と書かれているのに、ニュースではギョーザがカタカナで表記されているのがちょっと気になります。なぜ?いつから?チンジャオロースやホイコーロー、バンバンジーなどは読みにくいのでカタカナなのは分かるし、シューマイやチャーハンなどもなんとなくわかるのですが、ギョーザは逆になんとなく馴染めない気がするのは私だけでしょうか。 土曜日は、近江屋へ行ってきました。毎年、寒い季節になるとボルシチ目あてに近江屋に行ってるような気がしていたけど、ちょっと調べてみたら、前回神田のほうの近江屋に行ったのは、2005年12月で、2年前でした。ということは、本郷の近江屋に行くのはは何年ぶりなんだろう?どうでもいいけど‥‥。

土曜日は、近江屋へ行ってきました。毎年、寒い季節になるとボルシチ目あてに近江屋に行ってるような気がしていたけど、ちょっと調べてみたら、前回神田のほうの近江屋に行ったのは、2005年12月で、2年前でした。ということは、本郷の近江屋に行くのはは何年ぶりなんだろう?どうでもいいけど‥‥。

東京は、朝から雪で、一日家から出ずテレビを見たりして過ごす。

東京は、朝から雪で、一日家から出ずテレビを見たりして過ごす。