ようやくというか、今さらというかハーモニーグラスの「This Is Us」のCDを買いました。emレコードから出ているサマーワインもキャスタウェイズもソルト・ウォーター・タフィーの「Finders Keepers」のカバーが一曲目に収録されたトニー・リヴァースのCDも持っているのだけれど、なぜかハーモニーグラスだけは買っていなかったのです。このCDが出たのが1998年なので、気がつけば10年。よく廃盤にならなかったものだと思います。普通のメジャーなレコード会社から出ていたらとっくの昔に廃盤になっているんじゃないかな。

ようやくというか、今さらというかハーモニーグラスの「This Is Us」のCDを買いました。emレコードから出ているサマーワインもキャスタウェイズもソルト・ウォーター・タフィーの「Finders Keepers」のカバーが一曲目に収録されたトニー・リヴァースのCDも持っているのだけれど、なぜかハーモニーグラスだけは買っていなかったのです。このCDが出たのが1998年なので、気がつけば10年。よく廃盤にならなかったものだと思います。普通のメジャーなレコード会社から出ていたらとっくの昔に廃盤になっているんじゃないかな。

そんなわけで、前述のCDを全部iPod nanoに入れて、電車の中などでずっと聴いているのだけれど、トニー・リヴァースは、基本的にビーチボーイズフリークというか、コーラスも含めてかなりサウンド全体がアメリカ寄りだし、カバーも多いので、何枚も続けて聴いているとちょっとお腹いっぱいな気分になりますね。個人的には、コーラスだけでなく、メロディやサウンド全体に、もう少しトニー・リヴァースらしいさやイギリスっぽさがあるとうれしいのだけれど、まぁ基本作曲家ではなくて、ヴォーカリストだと思うので、その辺は仕方ないのかもしれません(よく分かりませんが。)。

その点、同じトニーでも、マコーレイのほうが(この人のカタカナ表記の仕方がわからん)、サウンド的には、A&M的なMOR(ってすご言い方だな)にもかかわらず、ちょっと曲を聴くだけでトニー・マコーレイだとわかるし、どことなくイギリスっぽさがあって好きかも。ファンデーションズの「Build Me Up Buttercup」や「Baby now that I’ve found you」、ペーパー・ドールズの「Something Here In My Heart」ピケティウィッチの「That Same Old Feeling」、フォーチューンズの「Here Comes That Rainy Day Feeling Again」、エジソン・ライトハウスの「Love Grow」‥‥などなど、一聴すると普通のポップなヒットソングなんだけれど、全然飽きないしね。

でも1960年代後半から1970年代初めにかけてのある意味ブリティッシュロック全盛の時期に、トニー・マコーレイやジョン・カーター、ロジャー・クック&ロジャー・グリーナウェイといった職業作家が、セッション・ヴォーカリストを中心にした実体のないセッショングループを作ってヒットを出していたということ自体が不思議な気もします。しかもモンキーズやアーチーズみたいに、最初からヒットを狙ってグループをでっち上げているという感じもあまりない。それはお国柄の違いか!?

そもそもフラワー・ポットメンが、どういう経緯で作られたのかいまいち分かりません。デモ?で、デモにしち出来過ぎてるからそのまま発売しちゃおう、てな感じで出した「Let’s Go To San Francisco」がヒットしちゃったので、気をよくしていろいろ作っちゃった~という感じなのか?適当。よく考えたら「Let’s Go To San Francisco」ってタイトルもすごいですよね。「そうだ、京都に行こう」みたいな‥‥「そうだ、サンフランシスコに行こう」。

というわけで‥‥。

というわけで‥‥。

ようやくというか、今さらというかハーモニーグラスの「This Is Us」のCDを買いました。emレコードから出ているサマーワインもキャスタウェイズもソルト・ウォーター・タフィーの「Finders Keepers」のカバーが一曲目に収録されたトニー・リヴァースのCDも持っているのだけれど、なぜかハーモニーグラスだけは買っていなかったのです。このCDが出たのが1998年なので、気がつけば10年。よく廃盤にならなかったものだと思います。普通のメジャーなレコード会社から出ていたらとっくの昔に廃盤になっているんじゃないかな。

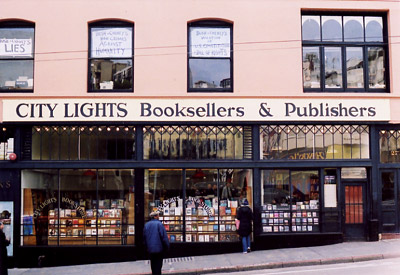

ようやくというか、今さらというかハーモニーグラスの「This Is Us」のCDを買いました。emレコードから出ているサマーワインもキャスタウェイズもソルト・ウォーター・タフィーの「Finders Keepers」のカバーが一曲目に収録されたトニー・リヴァースのCDも持っているのだけれど、なぜかハーモニーグラスだけは買っていなかったのです。このCDが出たのが1998年なので、気がつけば10年。よく廃盤にならなかったものだと思います。普通のメジャーなレコード会社から出ていたらとっくの昔に廃盤になっているんじゃないかな。 先日、会社帰りに古本屋さんに寄ったら、レジの横にアルバイト募集の張り紙がしてあって、応募条件のところに「大卒もしくは大学生」と書いてありました。どこの古本屋かは書かないけれど、大学に行かないと町の古本屋でも働けないのかーと思うと、ちょうどこの本を読んでいた時だったけに複雑。小学校卒の小林勇が代表取締役を勤めた岩波書店も、もちろん今では、そんなことはありえないだろう。そういえば、「文芸別冊 池波正太郎」にも、小学校卒で作家になったのは池波正太郎が最後になるのでは‥‥、と書いてあったっけ?

先日、会社帰りに古本屋さんに寄ったら、レジの横にアルバイト募集の張り紙がしてあって、応募条件のところに「大卒もしくは大学生」と書いてありました。どこの古本屋かは書かないけれど、大学に行かないと町の古本屋でも働けないのかーと思うと、ちょうどこの本を読んでいた時だったけに複雑。小学校卒の小林勇が代表取締役を勤めた岩波書店も、もちろん今では、そんなことはありえないだろう。そういえば、「文芸別冊 池波正太郎」にも、小学校卒で作家になったのは池波正太郎が最後になるのでは‥‥、と書いてあったっけ? 「鬼平犯科帳」の最後には、「人間というものは妙な生きものよ。悪いことをしながら善いことをし、善いことをしながら悪事を働く。心をゆるし合う友をだまして、その心を傷つけまいとする」と妻に向かって鬼平が言い、この本のどこかで“ただ偉い人を書いてもおもしろくない。」みたいなことを言っていたような気がする(該当箇所が見つからず)。

「鬼平犯科帳」の最後には、「人間というものは妙な生きものよ。悪いことをしながら善いことをし、善いことをしながら悪事を働く。心をゆるし合う友をだまして、その心を傷つけまいとする」と妻に向かって鬼平が言い、この本のどこかで“ただ偉い人を書いてもおもしろくない。」みたいなことを言っていたような気がする(該当箇所が見つからず)。 「未老先白頭」

「未老先白頭」 あけましておめでとうございます。今年もカヌー犬ブックスをよろしくお願いします。

あけましておめでとうございます。今年もカヌー犬ブックスをよろしくお願いします。