同じ本ばっかり読んでいるなぁ、という気がする。山口瞳、永井龍男、そしてときどき吉田健一、片岡義男という感じ。実際、この日記は今日で127回目(一回に何冊か載せているときもあるので127冊ではない)なのだけれど、そのうち山口瞳の本が20冊、永井龍男の本が11冊です。2人合わせると全体の24.4%、4冊に1冊にもなるのですね。

同じ本ばっかり読んでいるなぁ、という気がする。山口瞳、永井龍男、そしてときどき吉田健一、片岡義男という感じ。実際、この日記は今日で127回目(一回に何冊か載せているときもあるので127冊ではない)なのだけれど、そのうち山口瞳の本が20冊、永井龍男の本が11冊です。2人合わせると全体の24.4%、4冊に1冊にもなるのですね。

しかも2人とも作品によって作風が変わるわけではないので(山口瞳はときどき変わるけど、男性自身を読んでいる分にはあまり変わらない)、それこそ「いっつも同じような本ばかり」ということになるわけです。読みたいと思っている人はたくさんいるにはいるのですが、こんなに古本屋さんに通っているのになぜか巡り会わないのはなぜ。そんなにマイナーな作家でもないと思うんだけど。高見順とか獅子文六とか安藤鶴夫とか堀江敏幸とか池内紀とか・・・・。

さて、ゴールデンウィークの中日、みなさんはいかがお過ごしですか?なんて今ごろ書いてみる。私はとりあえず月末に引っ越そうと思っているので毎日不動産屋さんめぐりです。

3日間、かなり数を回ったせいで条件がはっきりしてきて、初めて入った不動産屋で「家賃は●●円まで、間取りは●●でできれば専有面積●●平米、駅からはちょっと遠くてもかまわなくて●●分くらい。洗濯機は~、構造はできれば~。そういう条件で●●線の●●駅から●●駅、あるいは●●線の●●駅から●●駅・・・・」などとすらすら条件が出てくるようになってしまいました。でもはっきりしすぎて物件がない!どうなる!?我が家の部屋探し。今のところだともうものが入らないぞ!

明日から5連休。こんなにお休みが続くゴールデンウィークもなかなかない。今の会社に入るまで私はゴールデンウィークやお盆がお休みというのがなかったので、予定もないのに休みが続くのにどうも慣れない感じがします。

明日から5連休。こんなにお休みが続くゴールデンウィークもなかなかない。今の会社に入るまで私はゴールデンウィークやお盆がお休みというのがなかったので、予定もないのに休みが続くのにどうも慣れない感じがします。 朝、ぼんやりと目をあけると少しだけ開いたカーテンの向こうに青い空が見える。「あぁ起きなきゃなぁ」と思いつつ、また夢の世界へ。しばらくすると隣の部屋で携帯がなっている。「あぁ今度こそ」と思う。布団を持ち上げ、椅子の上に置いてあった眼鏡を取って、そしてそのまま掛け布団のほうへ倒れ込んでしまう・・・・なんてことを繰り返しながら、結局ちゃんと起きたのは11時過ぎ。前の日に飲んだ休日はいつもこんな風になってしまう。でも昨日はそんなに飲んでないのになぁ。

朝、ぼんやりと目をあけると少しだけ開いたカーテンの向こうに青い空が見える。「あぁ起きなきゃなぁ」と思いつつ、また夢の世界へ。しばらくすると隣の部屋で携帯がなっている。「あぁ今度こそ」と思う。布団を持ち上げ、椅子の上に置いてあった眼鏡を取って、そしてそのまま掛け布団のほうへ倒れ込んでしまう・・・・なんてことを繰り返しながら、結局ちゃんと起きたのは11時過ぎ。前の日に飲んだ休日はいつもこんな風になってしまう。でも昨日はそんなに飲んでないのになぁ。 会社を出て携帯をチェックすると「飲みに行かない?」というメールが来ていて、赤坂見附で飲むことになったので、待ち合わせの時間までに東京ランダムウォークで時間を潰す。

会社を出て携帯をチェックすると「飲みに行かない?」というメールが来ていて、赤坂見附で飲むことになったので、待ち合わせの時間までに東京ランダムウォークで時間を潰す。 先週の木曜日から歯茎が腫れてきて、週末は痛い歯(というより耳の裏?首筋?)を押さえてうなってました。どうやら親知らずが隣の歯に当たってしまっているらしいです。とりあえず金曜日に会社を休んで歯医者に行って炎症止めの薬をもらったので炎症はおさまったのですが、痛みは全然ひかず定期的に頭に響くような痛みが走るので、3連休もほとんど家にいて、「まるでナチスの拷問みたいだな」なんて思いながら、特におもしろくもないテレビを見たりこんな本を眺めたりしてました。

先週の木曜日から歯茎が腫れてきて、週末は痛い歯(というより耳の裏?首筋?)を押さえてうなってました。どうやら親知らずが隣の歯に当たってしまっているらしいです。とりあえず金曜日に会社を休んで歯医者に行って炎症止めの薬をもらったので炎症はおさまったのですが、痛みは全然ひかず定期的に頭に響くような痛みが走るので、3連休もほとんど家にいて、「まるでナチスの拷問みたいだな」なんて思いながら、特におもしろくもないテレビを見たりこんな本を眺めたりしてました。 里見弴の本は、岩波文庫から出てる随筆は昔読んだりしていたのだが、一度まとめて読んでみたいと思いつつなかなか手に取ることがなかったする。

里見弴の本は、岩波文庫から出てる随筆は昔読んだりしていたのだが、一度まとめて読んでみたいと思いつつなかなか手に取ることがなかったする。 翻訳家の中でもし柴田元幸派と青山南派があるとしたら私は青山南派で、「訳:青山南」となっているだけでそのその作品や作者を知らなくても読みたくなってしまいます。といっても全部の本を読んでいるわけではないし、柴田元幸が訳した本も読んでますけどね。柴田元幸の場合はその作品がおもしろそうかどうか割と冷静に考えてから読むことが多いです。

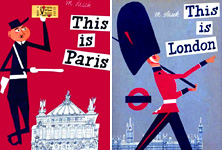

翻訳家の中でもし柴田元幸派と青山南派があるとしたら私は青山南派で、「訳:青山南」となっているだけでそのその作品や作者を知らなくても読みたくなってしまいます。といっても全部の本を読んでいるわけではないし、柴田元幸が訳した本も読んでますけどね。柴田元幸の場合はその作品がおもしろそうかどうか割と冷静に考えてから読むことが多いです。 ニューヨーク編とサン・フランシスコ編に続いて復刊されたサセックの本が届く。前回の時も注文してから届くまでが早かったけど、今回は寝る前に注文しておいたら次の日の昼に「配送しました」というメールが来てその次の日に本が届くという・・・・。かなりびっくりの早さでした。シリーズものって一度買い始めると、つい買い続けてしまったりするんだけれど、このまま18冊全部復刊されたらどうしよう。

ニューヨーク編とサン・フランシスコ編に続いて復刊されたサセックの本が届く。前回の時も注文してから届くまでが早かったけど、今回は寝る前に注文しておいたら次の日の昼に「配送しました」というメールが来てその次の日に本が届くという・・・・。かなりびっくりの早さでした。シリーズものって一度買い始めると、つい買い続けてしまったりするんだけれど、このまま18冊全部復刊されたらどうしよう。 本腰を入れて片岡義男のエッセイを読んでみようと思っているのだが意外と古本屋さんで見かけることがない。いやそもそも新刊の本屋さんでも片岡義男のコーナーってなかったりします。もう過去の人ということなのだろうか?角川の文庫はブックオフにいっぱい並んでいるのになぁ。

本腰を入れて片岡義男のエッセイを読んでみようと思っているのだが意外と古本屋さんで見かけることがない。いやそもそも新刊の本屋さんでも片岡義男のコーナーってなかったりします。もう過去の人ということなのだろうか?角川の文庫はブックオフにいっぱい並んでいるのになぁ。 渋谷の公園通りにあるたばこと塩の博物館で5月16日まで開催されている「レイモンド・ローウィ展」の図録。ずっと行こうと思っていてやっと日曜日に行って来ました。

渋谷の公園通りにあるたばこと塩の博物館で5月16日まで開催されている「レイモンド・ローウィ展」の図録。ずっと行こうと思っていてやっと日曜日に行って来ました。