◆アーティストの本いろいろ

◆アーティストの本いろいろ

ポール・ランド、ソール・バス、ブルーノ・ムナーリ、エンツォ・マーリ、オーレ・エクセル、スティグ・リンドベリ‥‥といったアメリカ・ヨーロッパのグラフィックデザイナーがデザインした本を紹介した本。有名なデザイナーが多いので、ページをめくっているとこういう本持ってなかったっけ?という気もちょっとしてしまう。でも各作家の作品を断片的に見た記憶があるだけで持ってない。まあそんなものです。

とはいうものの、最近はブックデザインの本よりもレコードジャケットの本のほうが気になってたりしますね。いろいろな種類のものがけっこう出たので、もう出尽くしたのかなという感じがするのと、自分がアナログ盤を買わなくなったから、かな。とりあえずジャイルス・ピーターンンが監修したポサ・ノヴァのレコードジャケット本は欲しい。あと今さらながらサバービア・スイートのディスクガイドとか‥‥。

日曜はビームスのトーキョー・カルチャートでやっていた 「Here is ZINE tokyo 3」へ。信藤三雄や伊藤桂司、若木信吾、テイ・トウワ、ヒロ杉山、箭内道彦‥‥といった42組のアーティストによる、テーマもサイズもページ数も自由に作った限定5部の手作り本が展示されてます。

異なる素材のマテリアルをビニール袋でまとめたものや、厚紙できた表紙できちんと製本されたもの、新聞紙にコラージュを施したものものなどから、写真やイラストを簡単にまとめただけのものまで、個性的な手作り本がずらりと並べられていて見ごたえがありました。ただ会場の作品が展示されているという感じで、適当に手にとって眺めたりできない雰囲気があったのが残念。少なくとも座って見たい気はしますが、そういうわけにもいかないんでしょうね。

今年の夏はAORばかり聴いてました。今までもAORを聴こうと思ったことが何回もあるけれど・いまいちはまれないままだったのは、やはりものすごくメジャーなものからマイナーなものまで幅が広すぎることと、たどっていくための軸寺決められないという理由が大きいです。実際、今でもその軸が分からなくてかなりぐらついている感じです。

基本的には、どの音楽を聴くにもメジャーなものもマイナーなものも含めた形で、自分がいいと思えるアルバムを追いかけられたら、と考えていて、たいていの場合、まずはプロデューサーやブレイヤーなどのスタッフかレーベルをたどっていけば、大きな間違いはないと思っているのですが、そもそもAORってプロデューサーやスタッフの音楽という面が大きいし、一応メジャーレーベルから出ているものがほとんどなので、この手が通用しないのです。

そんなわけで、AORのレコードを紹介しているサイトを見たりして、よさそうなものを別のところで視聴して、よかったらリストに入れる、みたいなことをしなくちゃいけなくてかなり面倒。いや、ほんとはいつもこのやり方でレコード買ってれぱ、はずれをかなり減らせるんでしょうけどねえ。

ついでにAORに関して言えば、レコードを買う時の最終手段、「ジャケ買い」もまったくできません。さっきレコードジャケット本もいろいろな種類のものがけっこう出たって書いたけれど、AORのレコードのジャケ本はさすがにないのではかと‥‥。

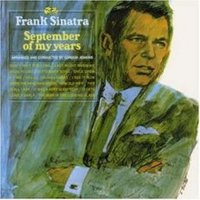

◆さよならシナトラの「セプテンバー・オブ・マイ・イヤー」とほかのレコードたち

◆さよならシナトラの「セプテンバー・オブ・マイ・イヤー」とほかのレコードたち

◆「可否道」の装幀って芹沢銈介によるものだったんですね!

◆「可否道」の装幀って芹沢銈介によるものだったんですね!