先週の木曜日から歯茎が腫れてきて、週末は痛い歯(というより耳の裏?首筋?)を押さえてうなってました。どうやら親知らずが隣の歯に当たってしまっているらしいです。とりあえず金曜日に会社を休んで歯医者に行って炎症止めの薬をもらったので炎症はおさまったのですが、痛みは全然ひかず定期的に頭に響くような痛みが走るので、3連休もほとんど家にいて、「まるでナチスの拷問みたいだな」なんて思いながら、特におもしろくもないテレビを見たりこんな本を眺めたりしてました。

先週の木曜日から歯茎が腫れてきて、週末は痛い歯(というより耳の裏?首筋?)を押さえてうなってました。どうやら親知らずが隣の歯に当たってしまっているらしいです。とりあえず金曜日に会社を休んで歯医者に行って炎症止めの薬をもらったので炎症はおさまったのですが、痛みは全然ひかず定期的に頭に響くような痛みが走るので、3連休もほとんど家にいて、「まるでナチスの拷問みたいだな」なんて思いながら、特におもしろくもないテレビを見たりこんな本を眺めたりしてました。

大阪万博についてといえば、私は1969年生まれなのでもちろん記憶があるはずもなく、もしあと10年くらい早く生まれていれば、と思うけれど、うちの親がわざわざ大阪まで人混みの中へ行くとは思えないし、大阪方面に親戚があるわけでもないから、結局行けなくてあきらめていたのかなぁ。

でも私の世代の子供たちは「20年、30年後の未来はすごいことになってるはず!」と本気で思っていました。1970年代はまだ2001年なんてほんとに宇宙ステーションができていて宇宙に行ったり、車はチューブの中を走っていたり・・・・そんなイメージがあったけれど、今から20年、30年後なんてたいして変わってなさそうだし、それどころか今より悪くなってるんじゃないか、なんて思っているのは私が大人だから?今の子供たちはどうなのよ!どうでもいいけど。

そもそも1957年に人類初の人工衛星スプートニク1号が打ち上げられて1961年に人類初の宇宙飛行が人工衛星ヴォストーク1号によって行われ、そして1969年にアポロ11号が月表面に降りるまで(ほんとうか?)に10年ちょっとしかかかってないわけで、それからもう35年も経ってるのにねぇ。1981年のスペースシャトルからも20年以上だもの(このときはクラス中で盛り上がったなぁ)。やはり宇宙は遠い・・・・。そういえばこのあいだブッシュが2015年までに米国の有人月飛行なんて言ってましたね。

里見弴の本は、岩波文庫から出てる随筆は昔読んだりしていたのだが、一度まとめて読んでみたいと思いつつなかなか手に取ることがなかったする。

里見弴の本は、岩波文庫から出てる随筆は昔読んだりしていたのだが、一度まとめて読んでみたいと思いつつなかなか手に取ることがなかったする。 翻訳家の中でもし柴田元幸派と青山南派があるとしたら私は青山南派で、「訳:青山南」となっているだけでそのその作品や作者を知らなくても読みたくなってしまいます。といっても全部の本を読んでいるわけではないし、柴田元幸が訳した本も読んでますけどね。柴田元幸の場合はその作品がおもしろそうかどうか割と冷静に考えてから読むことが多いです。

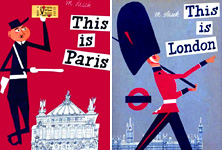

翻訳家の中でもし柴田元幸派と青山南派があるとしたら私は青山南派で、「訳:青山南」となっているだけでそのその作品や作者を知らなくても読みたくなってしまいます。といっても全部の本を読んでいるわけではないし、柴田元幸が訳した本も読んでますけどね。柴田元幸の場合はその作品がおもしろそうかどうか割と冷静に考えてから読むことが多いです。 ニューヨーク編とサン・フランシスコ編に続いて復刊されたサセックの本が届く。前回の時も注文してから届くまでが早かったけど、今回は寝る前に注文しておいたら次の日の昼に「配送しました」というメールが来てその次の日に本が届くという・・・・。かなりびっくりの早さでした。シリーズものって一度買い始めると、つい買い続けてしまったりするんだけれど、このまま18冊全部復刊されたらどうしよう。

ニューヨーク編とサン・フランシスコ編に続いて復刊されたサセックの本が届く。前回の時も注文してから届くまでが早かったけど、今回は寝る前に注文しておいたら次の日の昼に「配送しました」というメールが来てその次の日に本が届くという・・・・。かなりびっくりの早さでした。シリーズものって一度買い始めると、つい買い続けてしまったりするんだけれど、このまま18冊全部復刊されたらどうしよう。 本腰を入れて片岡義男のエッセイを読んでみようと思っているのだが意外と古本屋さんで見かけることがない。いやそもそも新刊の本屋さんでも片岡義男のコーナーってなかったりします。もう過去の人ということなのだろうか?角川の文庫はブックオフにいっぱい並んでいるのになぁ。

本腰を入れて片岡義男のエッセイを読んでみようと思っているのだが意外と古本屋さんで見かけることがない。いやそもそも新刊の本屋さんでも片岡義男のコーナーってなかったりします。もう過去の人ということなのだろうか?角川の文庫はブックオフにいっぱい並んでいるのになぁ。 渋谷の公園通りにあるたばこと塩の博物館で5月16日まで開催されている「レイモンド・ローウィ展」の図録。ずっと行こうと思っていてやっと日曜日に行って来ました。

渋谷の公園通りにあるたばこと塩の博物館で5月16日まで開催されている「レイモンド・ローウィ展」の図録。ずっと行こうと思っていてやっと日曜日に行って来ました。 珍しくストックして置いた本がなくなってしまったので(実を言えばほかに山口瞳の本がストックしてあるのだが・・・・)、読んでみたけれど、やっぱり読まなきゃ良かった。めちゃくちゃ落ち込みました。もう10代じゃないんだから本を読んで考え込んだり落ち込んだりしたくないです。この作品が悪いんじゃないけどね。もう少し余裕のある時に読まなきゃいけない本です(多分、「血族」や「家族」、「人殺し」といった作品も私にとってはそうなんだろうな)。

珍しくストックして置いた本がなくなってしまったので(実を言えばほかに山口瞳の本がストックしてあるのだが・・・・)、読んでみたけれど、やっぱり読まなきゃ良かった。めちゃくちゃ落ち込みました。もう10代じゃないんだから本を読んで考え込んだり落ち込んだりしたくないです。この作品が悪いんじゃないけどね。もう少し余裕のある時に読まなきゃいけない本です(多分、「血族」や「家族」、「人殺し」といった作品も私にとってはそうなんだろうな)。 今回の特集は「NOKIA」と「文房具」。最近、古本屋であまりみかけないせいでぜんぜん買っていなかった「relax」ですが、お昼ご飯を食べる前にちょっとだけ寄ってみた東京ランダムウォークで即買い。「relax」の特集なんてそれほど中身が濃いわけではないけど、春だし天気もいいし、たまにはこういう雑誌でも買って気分を盛り上げていくことも必要でしょ。

今回の特集は「NOKIA」と「文房具」。最近、古本屋であまりみかけないせいでぜんぜん買っていなかった「relax」ですが、お昼ご飯を食べる前にちょっとだけ寄ってみた東京ランダムウォークで即買い。「relax」の特集なんてそれほど中身が濃いわけではないけど、春だし天気もいいし、たまにはこういう雑誌でも買って気分を盛り上げていくことも必要でしょ。 山口瞳の本を読み続けていると、「こんなとき山口瞳だったらこんなふうに言うだろうなぁ」とか「山口瞳だったらこの事件についてこんな風に書くだろう」なんて思うようになってしまう。そういう意味では今の私を山口瞳が見たらかなり怒られ、そしてあきれられてしまうような気がする。もっとももし山口瞳が今も生きていたとしても私と会うという機会なんてまったくないのだろうけど・・・・。

山口瞳の本を読み続けていると、「こんなとき山口瞳だったらこんなふうに言うだろうなぁ」とか「山口瞳だったらこの事件についてこんな風に書くだろう」なんて思うようになってしまう。そういう意味では今の私を山口瞳が見たらかなり怒られ、そしてあきれられてしまうような気がする。もっとももし山口瞳が今も生きていたとしても私と会うという機会なんてまったくないのだろうけど・・・・。 この本は2月くらいにamazonのマーケットプレイスで買ってものなのだけれど、もう少し暖かくなったら読もうと思ってとっておいたのは、単に「緑色のバス」というタイトルに春を感じたから。でもこの短編は緑色のバスに乗ってロンドン郊外の動物園に行くという話で、前に読んだ小沼丹がイギリスに行っていたときの作品である「椋鳥日記」に収録されていたものなんですけどね。

この本は2月くらいにamazonのマーケットプレイスで買ってものなのだけれど、もう少し暖かくなったら読もうと思ってとっておいたのは、単に「緑色のバス」というタイトルに春を感じたから。でもこの短編は緑色のバスに乗ってロンドン郊外の動物園に行くという話で、前に読んだ小沼丹がイギリスに行っていたときの作品である「椋鳥日記」に収録されていたものなんですけどね。